~腸の元気を応援する大正製薬『ストレスと腸活に関する意識調査』を実施~

腸内環境の悪化が、うつや不安をまねく!?ストレスと腸の密接な関係。

ストレスの多い現代社会。特に春先は、受験や転居など環境の変化によるストレスがたまりやすい時期といわれます。緊張が続いて下痢や便秘になったり、おなかの不調によってイライラや不安を感じたり。これは「脳腸相関(のうちょうそうかん)」といわれ、脳と腸が相互に影響を及ぼし合う関係にあることを示しています。

しかし今回実施した『ストレスと腸活に関する意識調査』の結果、腸内環境とストレスが密接に関わっていることを知らない人が、全体の半数以上にのぼることがわかりました。

近年、20代の男性を中心に増えているのが、この脳と腸の相互関係に不調をきたす過敏性腸症候群(IBS)という症状です。腸が本来の機能を十分発揮できるように腸内環境を整え、ストレスに負けない健康的な身体をつくりたいもの。ストレスと腸についてどんな意識を持っている人が多いのか探ってみました。

過敏性腸症候群(IBS)とは:腸の炎症、腸内環境の悪化、ストレスなどの原因で、下痢や便秘を習慣的に繰り返す病気。日本人のおよそ10人に1人が悩んでいるとされるほど身近な疾患で、命にこそ直接かかわりませんが生活の質を著しく低下させる厄介な病気です。

調査結果の概要

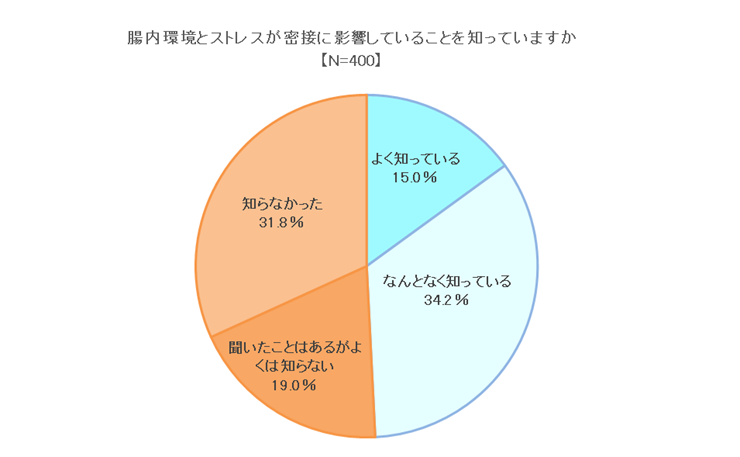

◆腸内環境とストレスが密接に影響していることを「知らなかった」(31.8%)。「聞いたことはあるがよくは知らない」(19.0%)と回答した人は半数以上(50.8%)に

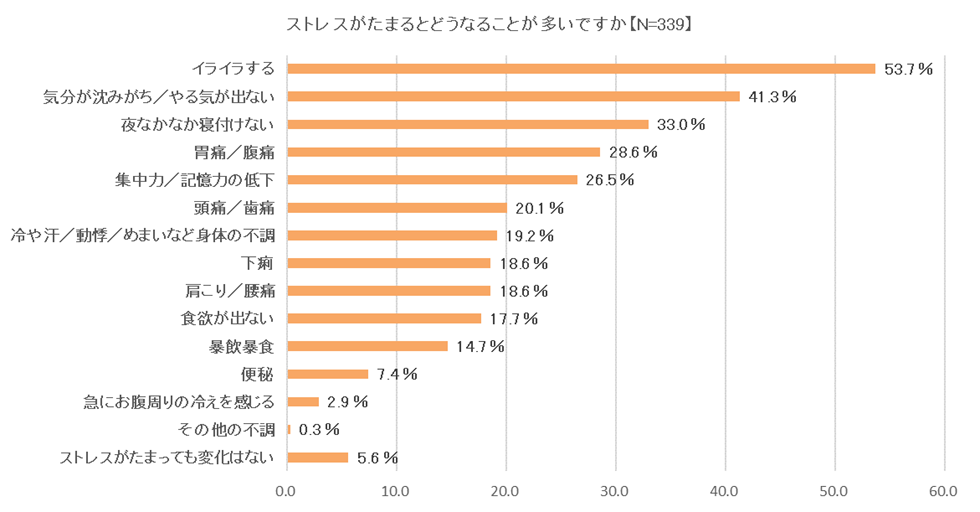

◆ストレスがたまるとどうなる?「イライラする」(53.7%)、「気分が沈みがち/やる気が出ない」(41.3%)、「夜なかなか寝付けない(33.0%)」

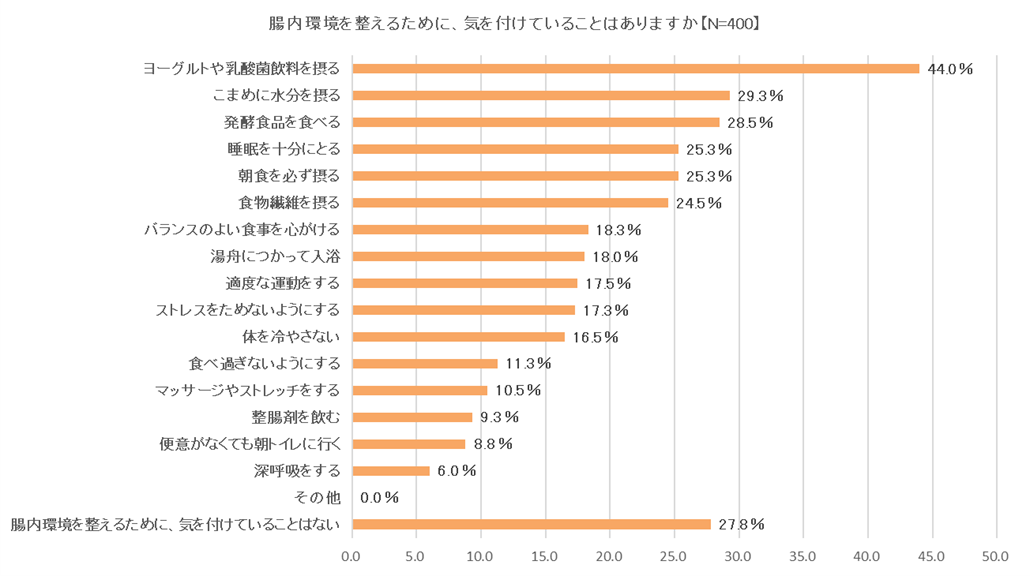

◆腸内環境を整えるために気を付けていること1位「ヨーグルトや乳酸菌飲料を摂る」(44.0%)。続いて「こまめに水分」(29.3%)、「発酵食品」(28.5%)

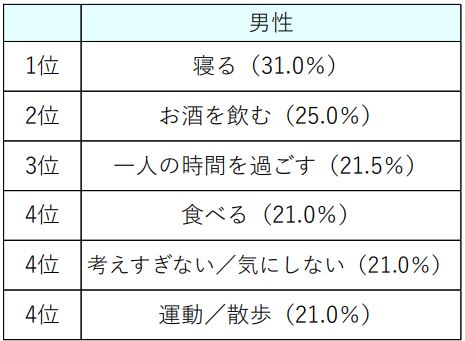

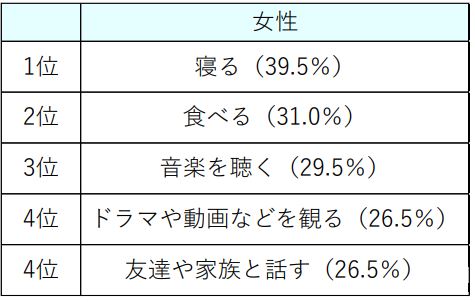

◆ストレス発散法、男女とも1位は「寝る」(男性:31.0%、女性39.5%)。2位は男性「お酒」(25.0%)、女性は「食べる」(31.0%)

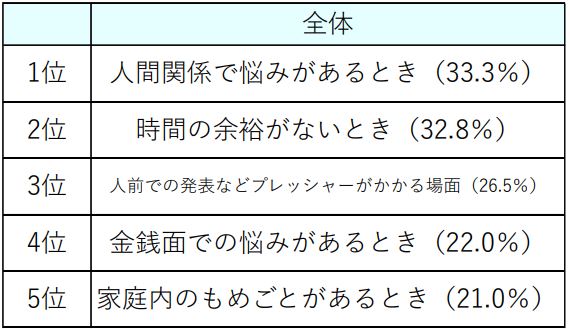

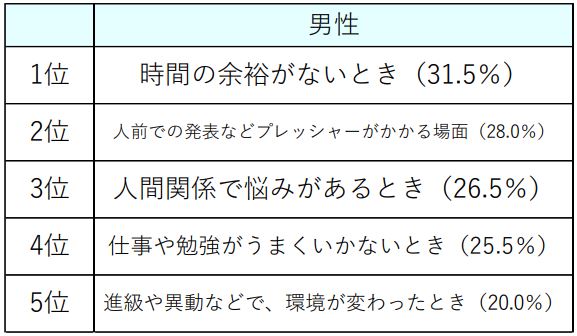

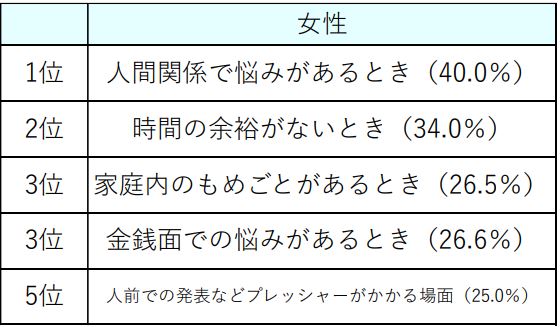

◆ストレスがかかるのは…男性「時間の余裕がないとき」(31.5%)、女性「人間関係でなやみがあるとき」(40.0%)がトップ

◆腸内環境とストレスが密接に影響していることを「知らなかった」(31.8%)。「聞いたことはあるがよくは知らない」(19.0%)と回答した人は半数以上(50.8%)に

腸内環境とストレスが密接に影響していることを「聞いたことはあるがよくは知らない」「知らなかった」と回答した方が、「よく知っている」「なんとなく知っている」を上回りました。腸は第二の脳とよくいわれますが、ストレスとの相互関係については、「腸内環境=おなかの不調の改善」のイメージが強く、ストレス解消まで結びつきにくいようです。

◆ストレスがたまるとどうなる?「イライラする」(53.7%)、「気分が沈みがち/やる気が出ない」(41.3%)、「夜なかなか寝付けない(33.0%)」

「ストレスがたまるとどうなることが多いか」を質問したところ、上位は「イライラする」(53.7%)、「気分が沈みがち/やる気が出ない」(41.3%)、「夜なかなか寝付けない」(33.0%)。さらに「胃痛/腹痛」(28.6%)、「集中力・記憶力の低下」(26.5%)と続きました。

脳と腸は互いに関連し合っていることから、腹部の症状に加えて、上記のような抑うつ感、不安感、不眠、頭痛などが症状としてみられることもあります。IBSの疑いがある場合は、一度医療機関で相談してみましょう。

◆腸内環境を整えるために気を付けていること1位「ヨーグルトや乳酸菌飲料を摂る」(44.0%)。続いて「こまめに水分」(29.3%)、「発酵食品」(28.5%)

「腸内環境を整えるために、気を付けていること」を聞いたところ、「ヨーグルトや乳酸菌飲料を摂る」の回答が44.0%と圧倒的に多く、腸活への関心の高さがうかがえます。腸のためには、毎日できることを少しずつでも続けることが大切で、日々のストレスになるような無理な腸活は逆効果になります。手軽に活用できる整腸剤などで腸内環境を整えることも一つの方法です。

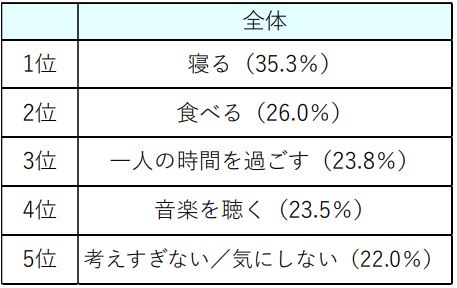

◆ストレス発散法、男女とも1位は「寝る」(男性:31.0%、女性39.5%)。2位は男性「お酒」(25.0%)、女性「食べる」(31.0%)

次に「ストレス発散法で効果があったものは何か」を尋ねました。男女とも「寝る」という回答がトップでしたが、2位は「お酒を飲む」(男性:25.0%)、「食べる」(女性:31.0%)と嗜好の違いがはっきり出ています。以下も「一人の時間を過ごす」(21.5%)、「考えすぎない/気にしない」(21.0%)というあまり気にかけず、淡々とした男性に対し、女性は「音楽を聴く」(29.5%)、「ドラマや動画などを観る」「友達や家族と話す」(26.5%)など、積極的に気分転換を図る様子がうかがえます。

ストレス発散法で効果があったものは何か

◆ストレスがかかるのは…男性「時間の余裕がないとき」(31.5%)、女性「人間関係でなやみがあるとき」(40.0%)がトップ

「ストレスがかかるのは、いつどんなときか」を聞いたところ、男性は「時間の余裕がないとき」(31.5%)、「人前での発表などプレッシャーがかかる場面」(28.0%)。女性は「人間関係で悩みがあるとき」(40.0%)、「時間の余裕がないとき」(34.0%)、「家庭内のもめごとがあるとき」「金銭面での悩みがあるとき」(26.5%)という結果になりました。男性は職場や仕事でのストレス、女性は家庭や日々の生活に関するストレスが多く、季節や環境の変化に関係なく、年間を通してストレスを抱えている方が多いようです。

ストレスがかかるのは、いつどんなときか

「ビフィズス菌G9-1株」が寛解期※1クローン病※2患者のQOLを改善!

■ビフィズス菌の有効性を立証

IBS患者と健康な人の腸内細菌ではバランスが異なることがわかっており、IBSの患者の腸内細菌叢は、健康な人に比べてビフィズス菌が減少しているという研究結果が報告されています。

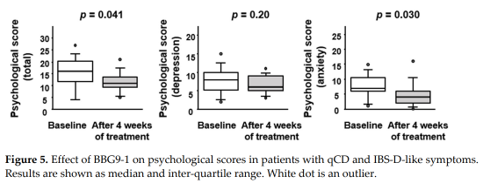

また腸に炎症を起こす病気であるクローン病の患者に「ビフィズス菌G9-1株」を投与し、精神状態について測定したところ、不安な状態が軽減されている結果が得られました。(詳細は下記の通りです。)

兵庫医科大学 消化器内科において実施された臨床研究「寛解期※1クローン病※2患者における下痢型過敏性腸症候群様症状に対する『ビフィズス菌G9-1株』の影響」に関する文献が、2023年5月10日、Journal of clinical Medicineに公開されました。

クローン病は生物学的製剤の進歩によって、寛解率が非常に高くなっています。しかし、クローン病寛解期において、下痢型過敏性腸症候群症状を発症することが報告されており、著しくQOL(Quality Of Life=生活の質)の低下を招いています。「ビフィズス菌G9-1株」を、寛解期クローン病患者11名に4週間投与したところ、QOLを改善しました。また、精神状態についても評価したところ、不安な状態が軽減されていました。

さらに、腸内細菌叢については、うつ病や不安と関係があると報告されているバクテロイデスの割合が増加しており、バクテロイデスの増加が不安の軽減に寄与している可能性が示唆されました。

論文の詳細は、下記URLよりご確認ください。

https://www.mdpi.com/2077-0383/12/10/3368

【副次評価項目】

Psychological score:HADS score=身体的疾患を有する患者の精神症状(抑うつと不安)の測定。(depression=抑うつ、anxiety=不安)

※1 症状が落ちついて安定した状態

※2腸など消化器に慢性の炎症を引き起こす難病

「夕方以降の過ごし方」が腸の健康を左右する!

ビフィズス菌とともに、ストレスから腸を守るカギとなるのが、自律神経を意識した規則正しい生活。自律神経には、日中の活動時に働く交感神経と、睡眠時やリラックス時に働く副交感神経があります。腸の健康のためには、副交感神経が優位になる夕方以降、意識してリラックスして過ごすことで、ぜん動運動が活発になり、翌朝のスムーズな排便につながります。

・夕方以降の軽い運動を習慣化…夕方以降に軽い運動をすると、心のバランスを整える作用のある神経伝達物質のセロトニンが分泌され、よい眠りにつながります。

・朝食を意識して夕食は軽めに…胃腸の負担を減らし、消化・吸収の働きが活発になるよう、野菜を中心とした軽めの夕食にしましょう。朝、お腹がすいて起きるくらいの量がベスト。

・0時までに就寝…副交感神経は夜の0時頃に最も高まるため、0時は腸の活動が1日で1番活発になる時間。それまでの就寝を心がけましょう。

・起きたらまず1杯の水を…起きがけの1杯の水が胃と結腸に反射を起こし、腸に刺激を与えます。水は1日トータルで1~2Lは摂取したいものです。

・朝食は必ず食べる…朝食は腸のぜん動運動を促して、便意を起こす大切なスイッチに。少量でもよいので何かしら口にするようにしましょう。

・決まった時間にトイレタイム…たとえ便意を感じなくてもトイレに行く習慣をつけることが大切。そのためにも朝は少しだけ早く起き、時間にゆとりを持つようにしましょう。

小林メディカルクリニック東京院長

小林 暁子(こばやし あきこ)先生

順天堂大学医学部卒業。順天堂大学総合診療科・女性専門外来での診療経験をもとに、便秘外来、内科、皮膚科、女性専門外来のクリニックを都内に開業。特に便秘外来は人気で、現在まで1万5000人を超える便秘に悩む患者の治療に当たっている。

【『ストレスと腸活に関する調査』調査概要】

調査地域:全国

調査期間:2023年12月

調査方法:インターネットでのアンケート調査

調査対象:20歳~69歳までの男女

有効回答:400名(男性:200名、女性:200名)調査会社:株式会社クロス・マーケティング

腸活情報サイト“腸活ナビ”