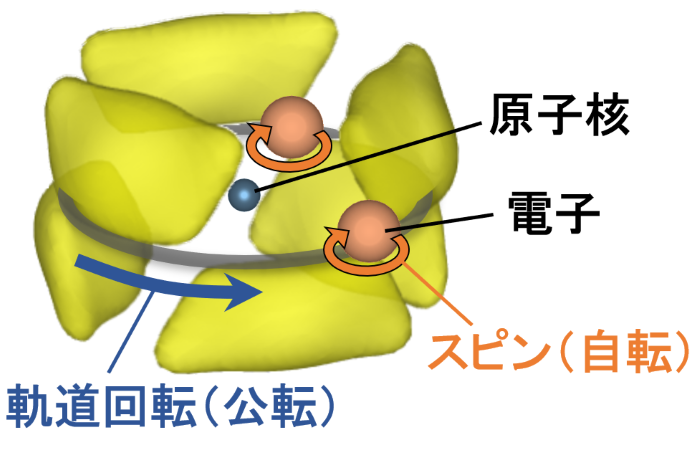

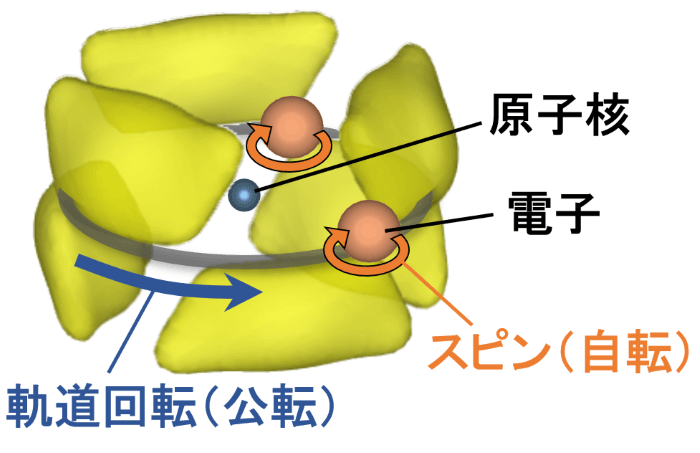

電子の「自転」と「公転」がもつれ合う姿を可視化 ――物性起源の解明から量子材料設計へ――

【発表のポイント】

●スピンと軌道回転運動の間に強い相互作用が働く「4f電子」の空間分布を、世界で初めて可視化しました。

●電子のスピン(自転)と軌道回転(公転)が互いに強く結びついた特異な状態を、放射光X線で直接観測しました。

●磁石材料や量子コンピュータ材料など、次世代技術の基盤となる電子状態の理解に大きく貢献することが期待されます。

【概要】

東京大学大学院新領域創成科学研究科の鬼頭俊介助教、有馬孝尚教授(兼:理化学研究所創発物性科学研究センター センター長)、高輝度光科学研究センターの中村唯我研究員、近畿大学理工学部の杉本邦久教授、東北大学金属材料研究所の野村悠祐教授らの研究グループは、東京大学大学院工学系研究科、同大学大学院理学系研究科、理化学研究所との共同で、ランタノイド元素(注1)周りに存在する「4f電子」(注2)の空間的な広がりを世界で初めて直接観測しました。

本研究グループは、大型放射光施設SPring-8(注3)(BL02B1ビームライン)でのX線回折実験(注4)と、独自に開発した「コア差フーリエ合成(core differential Fourier synthesis;CDFS)法」(注5)という数値解析手法を組み合わせることで、4f電子の空間分布を可視化することに成功しました。4f電子はスピン(自転)と軌道回転(公転)の運動が互いに強く結びついており、その相互作用は物質の磁気的性質や量子材料としての振る舞いを決める重要な要素です。今回の成果は、これまで間接的にしか確認できなかった4f電子の姿を直接「可視化」したものであり、今後、磁石材料や量子コンピュータ材料の研究開発に貢献することが期待されます。

本研究成果は、米国科学誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)』に、2025年10月6日付で掲載されました。

【発表内容】

私たちの生活に欠かせないスマートフォンや電気自動車、発電機の磁石、発光材料や光通信機器など、多くの先端技術は電子の性質を利用しています。その中でも特に重要なのが「4f電子」です。この4f電子は、4f軌道に入る電子で、外側の軌道にある電子に覆われているため周囲の原子の影響を受けにくい一方で、強いスピン-軌道相互作用を示します。これは、電子のスピン(自転)と軌道回転(公転)運動が強く結びついた状態のことで、物質の磁気的性質や発光特性、さらには量子状態の安定性を決める大きな要因になります。したがって、4f電子の姿を直接とらえることは、物質の性質を理解するうえで重要な手がかりになります。しかし、4f電子の数は原子全体の電子の中では少なく、その信号も非常に弱いため、これまでその分布を直接観測することは困難でした。

本研究グループは、日本最大の放射光施設SPring-8で得られる高エネルギーX線と、独自に開発したCDFS法を組み合わせ、価電子密度分布を高精度に観測することでこの課題を克服しました。ここで重要なのは、観測対象が原子全体の電子ではなく「価電子」である点です。ランタノイド元素の周りには、数個の4f電子(価電子)と54個の内殻電子がありますが、前者のみを選択することで高精度な観測が可能になりました。これまで本研究グループは、遷移金属における3d電子や分子性結晶における結合電子を可視化してきましたが(関連情報)、4f電子の直接観測は世界初の試みです。多数の内殻電子は強い散乱を生みますが、それを第一原理計算(注6)で精密に再現し、その影響を差し引くことで、4f電子の直接観測に挑みました。

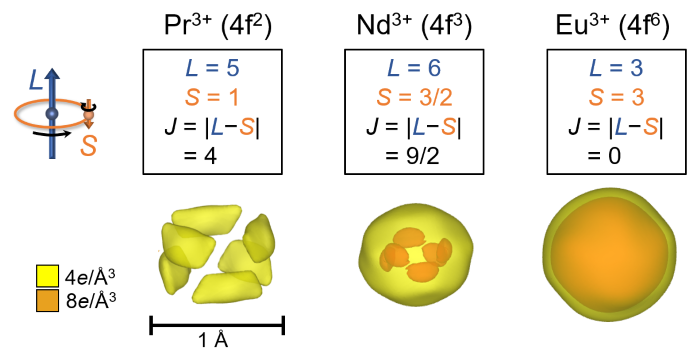

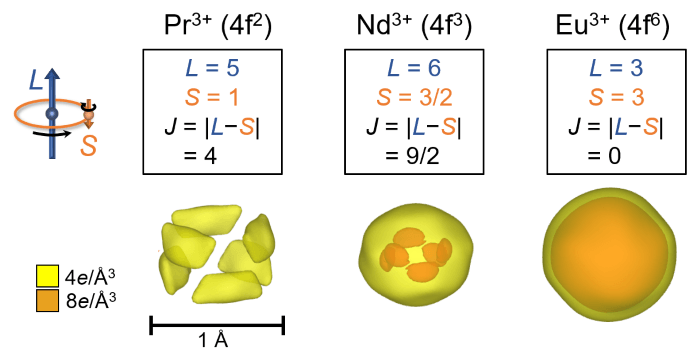

研究対象としたのは、パイロクロア型イリジウム酸化物A2Ir2O7(A=プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、ユウロピウム(Eu))です。これらは量子スピン液体(注7)や異常ホール効果(注8)など多彩な量子現象を示すことで知られ、電子状態を直接調べる意義が大きい物質です。CDFS法によって価電子密度分布を可視化した結果、PrやNdの周りでは4f電子が方向によって分布が異なるのに対し、Euでは球対称的な分布が観測されました(図1)。これらはスピン-軌道相互作用と周囲のイオンの影響を考慮した理論計算とよく一致し、スピンと軌道が強くもつれ合ったスピン-軌道相互作用の姿を、世界で初めて実空間で直接捉えたことを示しています。

価電子の分布は物質の性質を決める「設計図」のようなものです。それを直接観測できるようになったことは、磁石や蛍光体の高性能化、量子コンピュータやスピントロニクス素子の開発など、次世代技術の基盤に大きなインパクトを与える成果です。

(上)各元素(+3価のPr、Nd、Euイオン)の価電子数(2、3、6)から予想される軌道角運動量量子数L、スピン角運動量量子数S、全角運動量量子数Jの値。

(下)各元素の原子核周りの4f電子密度の三次元分布。黄色で囲まれた部分はやや密度が高く、オレンジ色で囲まれた領域はさらに密度の高い領域である。J>0(Pr3+、Nd3+)では異方的な分布が観測されるのに対し、J=0(Eu3+)ではほぼ球対称な分布が観測された。Å(読み:オングストローム)は、1メートルの100億分の1の長さ。

【関連情報】

プレスリリース①「SPring-8を用いた精密構造解析による分子軌道分布の可視化法を開発、電子状態の直接観測に成功 ―電荷分布観測による新たな分子設計への提案―」(2017/8/7)

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2017/170727/

プレスリリース②「電子の蝶々型の空間分布を1000億分の2メートルの精度で観測! ―放射光X線を用いた電子軌道の新規観測手法を提案―」(2020/10/1)

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2020/201001/

プレスリリース③「結晶中の強く相関する電子雲の振る舞いを解明」(2022/3/25)

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2022/220325_2/

プレスリリース④「異常な「4価の鉄」の酸化物の謎を解明―ついに捉えた電子の不足した酸素イオンの存在―」(2023/8/23)

https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/10454.html

【発表者・研究者等情報】

東京大学大学院新領域創成科学研究科

鬼頭俊介 助教

有馬孝尚 教授

兼:理化学研究所 創発物性科学研究センター センター長

高輝度光科学研究センター

中村唯我 研究員

近畿大学理工学部理学科化学コース

杉本邦久 教授

東北大学金属材料研究所

野村悠祐 教授

【論文情報】

雑誌名:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

題名 :Visualization of spin-orbit-entangled 4f electrons in crystalline materials

著者名:Shunsuke Kitou*, Kentaro Ueda, Yuiga Nakamura, Kunihisa Sugimoto,

Yusuke Nomura, Ryotaro Arita, Yoshinori Tokura, Taka-hisa Arima

DOI :10.1073/pnas.2500251122

URL :https://doi.org/10.1073/pnas.2500251122

【研究助成】

本研究はJSPS_科研費(課題番号:JP22K14010、JP23K03307、JP23H04869、JP24H01644、JP24H01649、JP24K00582)、JST創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR2362)の支援により実施されました。

【用語解説】

(注1)ランタノイド元素

原子番号57のランタン(La)から71のルテチウム(Lu)までの15種類の元素の総称。いずれも化学的性質がよく似ており、希土類元素(レアアース)に分類される。

(注2)4f電子

電子は原子核の周りを決まった軌道に分かれて存在する。2022年度以降には高校の化学で学ぶようになった「s軌道」「p軌道」「d軌道」に加えて、ランタノイド元素ではさらに「f軌道」があり、そのうち4f軌道は原子の奥深くに局在する。この4f軌道に入っている電子のことを4f電子という。

(注3)大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

(注4)X線回折実験

X線を用いて結晶構造を調べる実験手法の一つ。X線を試料に照射し、どの方向にどのような強さでX線が散乱したかを測ることで、試料の中の原子の並び方や原子間の距離を決定する。

(注5)コア差フーリエ合成(core differential Fourier synthesis;CDFS)法

X線回折実験による電子密度解析手法の一種。実験的に得られる情報から、計算で得られる内殻(コア)電子の寄与を差し引くことで、価電子の情報のみを抽出する方法。

(注6)第一原理計算

量子力学の基本法則(シュレーディンガー方程式など)に基づいて、物質の性質を理論的に予測する計算手法。実験データに依存せず、電子の相互作用や結晶構造を入力条件として計算できるため、物質の電子状態やエネルギー準位を予想できる。

(注7)量子スピン液体

通常の磁石では、原子の持つスピンが一定方向にそろって規則的な配列を作る。しかし、強い相互作用や幾何学的なフラストレーションにより、低温になってもスピンが秩序化せずに常にゆらいだ状態が安定することがある。このような特殊な状態を「量子スピン液体」と呼び、超伝導や量子計算などとの関連でも注目されている。

(注8)異常ホール効果

通常のホール効果では、電流を流した物質に磁場をかけると電圧が垂直方向に発生する。一方、「異常ホール効果」では外部磁場がなくても、物質内部の磁気的な秩序や電子のバンド構造に由来して電圧が発生する。

【関連リンク】

理工学部 理学科 教授 杉本邦久(スギモトクニヒサ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/2743-sugimoto-kunihisa.html