【確定申告期限まであと僅か!】今からでも遅くない 損をしない確定申告のコツ |property technologies

どの業界にも言えることではありますが、税金の世界も「情報弱者(情弱)が損」をしている実情があります。税務面の知識のある人が得をする仕組みになっているためです。

損をしないために、本記事では、確定申告が初めての初心者の方向けに、基本的な流れから具体的なコツまでを完全ガイドとしてまとめました。

この記事を読むことで、「何を準備すればいいの?」「どんな方法で申告できるの?」といった疑問が解消され、スムーズに確定申告を進められるようになります。

税務情弱チェックリスト(確定申告)

まずは、確定申告の説明の前に、下記の「税務情弱チェックリスト(確定申告)」をご覧いただきまして、一度ご自身の確定申告における理解度をご確認下さい。

| チェック項目 | 回答欄 | |

|---|---|---|

| 1 | 確定申告が必要な人は国から通知がある。 | はい /いいえ |

| 2 | 給与所得のみで、年末調整が済んでいる場合は、通常確定申告は不要である。 | はい /いいえ |

| 3 | 確定申告は1年間(1月1日~12月31日)の所得について行う。 | はい /いいえ |

| 4 | 副業(雑所得等)の年間所得が20万円以下でも、確定申告が必要なケースがある。 | はい /いいえ |

| 5 | 医療費控除は、1年間の医療費が合計10万円を超えれば誰でも受けられる。 | はい /いいえ |

| 6 | 青色申告をはじめて行うには、事前に『所得税の青色申告承認申請書』を税務署に提出する必要がある。 | はい /いいえ |

| 7 | ふるさと納税をした場合、どんな状況でも確定申告が不要で自動的に住民税が減額される。 | はい /いいえ |

| 8 | 特定口座(源泉徴収あり)を利用して株式投資をしていても、所得状況によっては確定申告が必要になるケースがある。 | はい /いいえ |

| 9 | アルバイトやパート先で年末調整が行われていれば、原則として確定申告は不要なことが多い。 | はい /いいえ |

| 10 | 年末調整で還付を受けた場合は、確定申告での控除額はすでに確定しているため変わらない。 | はい /いいえ |

いかがでしたでしょうか?

確定申告は、知っているつもりでも思わぬ盲点があることがあります。全問正解の方も、自信が持てなかった方も、これを機会に知識を整理していきましょう。

これから確定申告の基本的な知識について解説していきます。チェックリストで不安だった項目についても、理解を深めていただければと思います。

なお、チェックリストの答えと詳しい解説は記事の最後にあります。

まずは「ご自身が確定申告の対象者か否かを判断するためのポイント」や「申告の手続き」について確認していきましょう。

確定申告とは

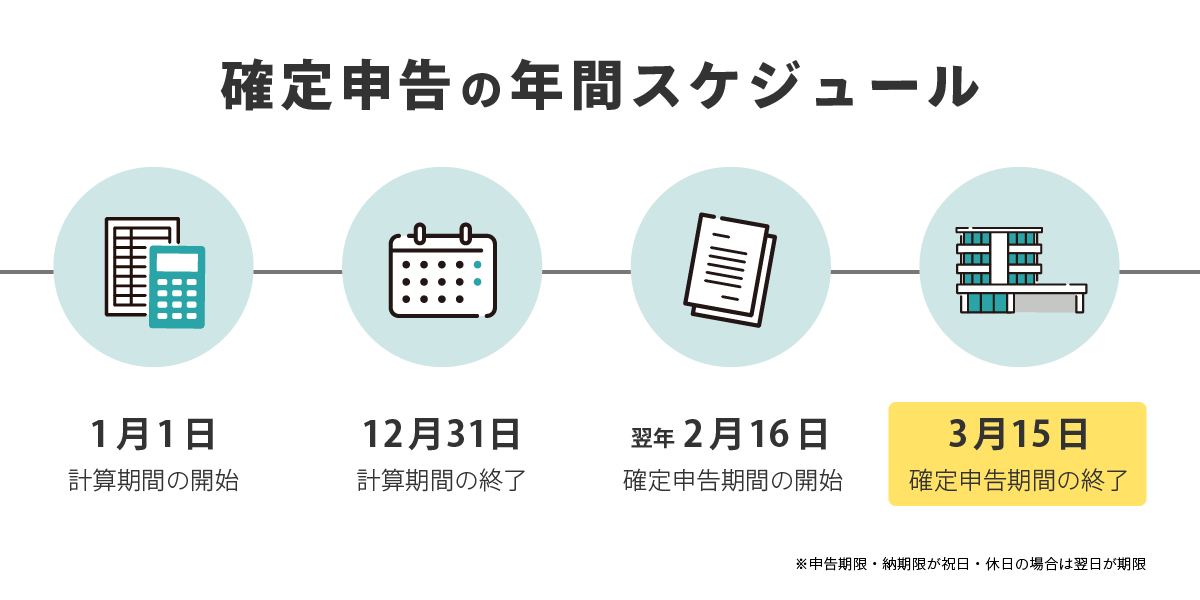

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得と、その所得に対する所得税を計算し、翌年の2月16日~3月15日(申告期限・納期限が祝日・休日の場合は翌日が期限)までに税務署に申告・納税する手続きのことです。

なお、2024年度の確定申告期間は、2025年2月17日(月)〜3月17日(月)となります。

確定申告の基礎知識

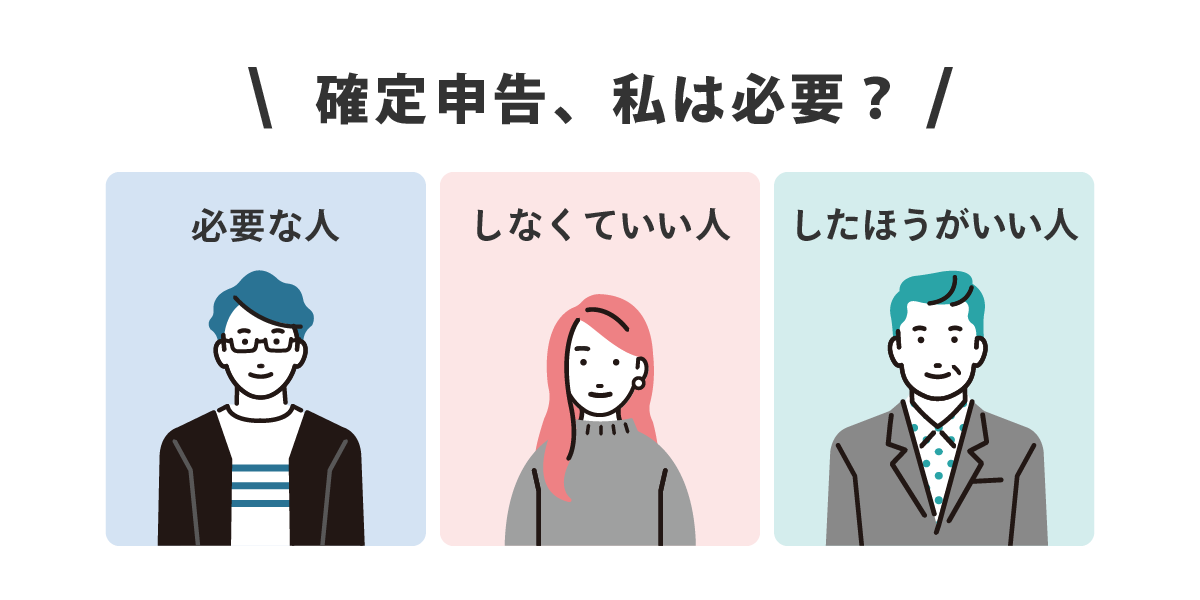

確定申告が必要な人

● 年収2,000万円を超える会社員

年収2,000万円を超える給与所得者は、年末調整ではすべての所得税が処理されないため、必ず自分で確定申告を行う必要があります。

● 年間20万円以上の副業による所得がある会社員

副業やアルバイトなど本業以外の所得20万円を超える場合も、確定申告の対象となります。インターネットビジネスやフリマアプリの収益も含まれるので注意が必要です。

● 個人事業主やフリーランス(所得48万円以上)

個人事業主やフリーランスの場合は、1年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要です。青色申告や白色申告など、自分に適した申告方法を選びましょう。

確定申告をしなくていい人

●主な収入が公的年金で所得が一定以下の人

公的年金のみの受給者で、一年間の所得が一定以下(※年によって基準額は異なる)の場合は、確定申告が免除されるケースがあります。

● 年末調整が完了している会社員(追加控除を申請しない場合)

会社員で年末調整が済んでいる場合、医療費控除や住宅ローン控除などの追加申請がなければ、基本的には確定申告は不要です。

確定申告をしたほうがいい人

● 医療費控除やふるさと納税などの控除を申請したい人

会社員であっても、高額の医療費を支払ったり、ふるさと納税の寄付額が多い場合には確定申告が必要です。正しく控除を活用することで節税効果を最大化できます。

不動産収入がある人は要チェック!

不動産収入(家賃収入・駐車場収入など)がある場合、会社員でも個人事業主でも、原則として確定申告が必要となります。

●不動産所得の申告基準

不動産を賃貸して得た家賃収入から必要経費を差し引いた額が「不動産所得」となります。所得がプラス(黒字)になる場合、基本的には確定申告が必要です。

●必要経費として計上できる主な項目

・固定資産税、火災保険料

・建物や設備の減価償却費

・管理費や修繕費

・ローンの利息部分

●青色申告のメリット

不動産所得も規模によっては事業的規模と認められ、青色申告が可能となります。特別控除の適用や赤字の繰越しなど、節税メリットが大きいので検討する価値があります。

●注意点

・空室率が増えた場合や大規模修繕があった場合など、年度によって収支が大きく変動する可能性があるため、日々の記帳や経理の管理が重要です。

・家賃滞納や契約トラブルなどが発生した場合にも、帳簿上の処理を適切に行う必要があります。

不動産収入は他の副業収入以上に経費計上が複雑になりがちです。しっかりと帳簿をつけ、漏れのない申告を心がけましょう。

確定申告の準備と流れ

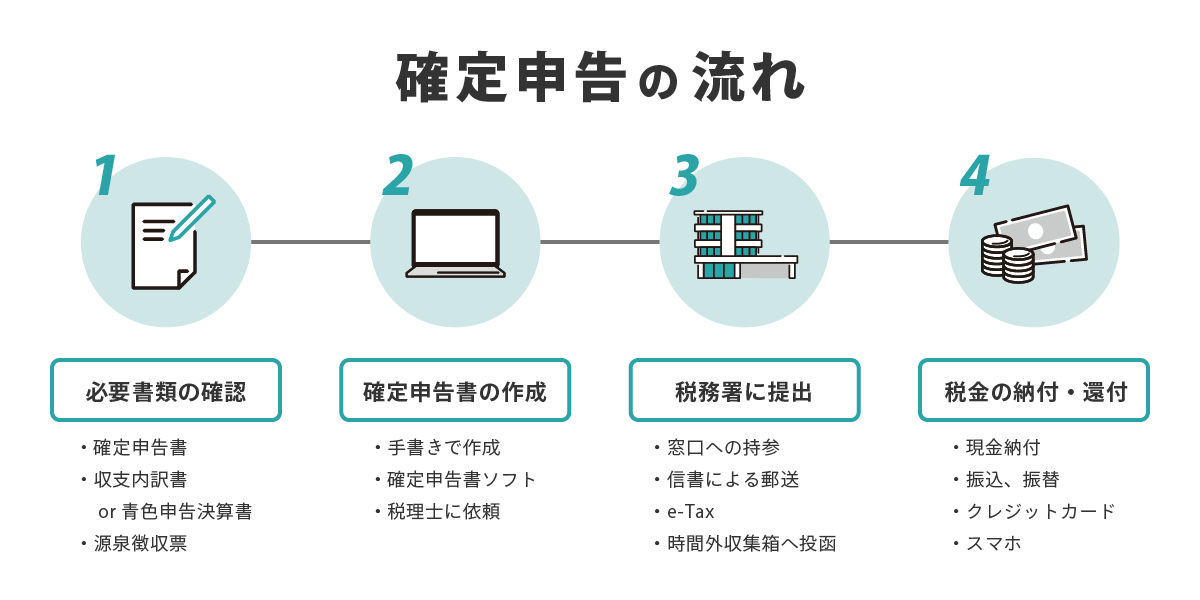

必要書類の確認

●必須書類

・確定申告書(青色申告 or 白色申告)

・源泉徴収票(給与所得者の場合)

・領収書やレシート(経費証明)

・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+本人確認書類)

●控除に必要な書類例

・医療費控除:医療費通知書、領収書

・住宅ローン控除:借入金残高証明書

・ふるさと納税:寄付金の受領証、寄付金控除に関する証明書

・不動産収入がある場合: 契約書の写し、固定資産税の納税通知書、不動産管理会社からの明細、修繕費や管理費の領収書など

必要書類を漏れなく準備することで、申告時に慌てることなくスムーズに手続きを進められます。また、書類の不備があると受付がスムーズに進まない場合があるため、早めにチェックしましょう。

確定申告書の作成

1. 帳簿を整理する

一年間の収支記録や経費の明細を整理し、正確な所得金額を把握します。特に個人事業主やフリーランス、不動産投資を行っている場合は、経費計上の間違いを防ぐために日々の記帳が欠かせません。

2. 確定申告書類を作成する

e-Tax(電子申告)・確定申告ソフト・手書きなど、自分に合った方法で申告書を作成します。会計ソフトを使うと、計算ミスや書類漏れを減らすことができます。不動産所得についても、自動で減価償却費を計算してくれるソフトを使えば、負担が軽くなるでしょう。

税務署に提出

書類が完成したら、税務署に郵送、または直接持参して提出します。オンラインで行うe-Tax(電子申告)を利用すると、時間や場所を選ばず申告できて便利です。

税金の納付・還付

確定申告の結果、所得税を追加で納付する場合は、期限内に納付手続きを行います。逆に還付金がある場合は、指定口座へ振り込まれるので、手続き完了まで通知に注意しましょう。

確定申告の方法を選ぶ

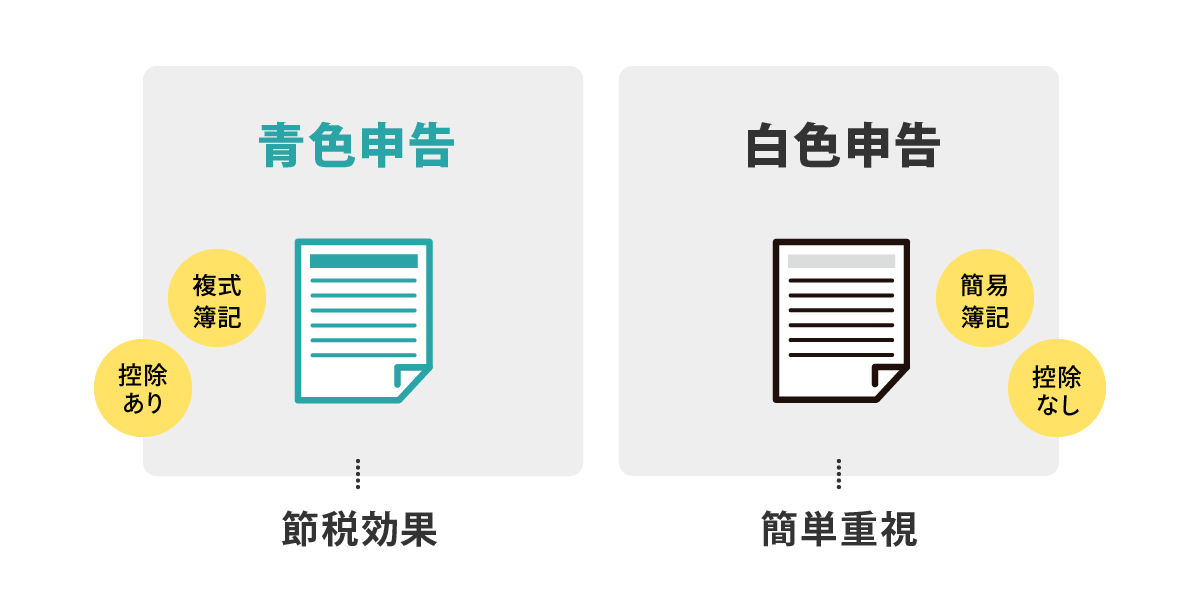

青色申告 vs 白色申告の違い

●青色申告

・最大65万円の特別控除が受けられ、節税効果が高い

・正規の簿記帳簿を作成し、申告書類を整える必要がある

・青色申告専用の会計ソフトを使うと手間が減り、控除を最大限活用可能

●白色申告

・帳簿付けの義務は緩やかだが、特別控除がない

・手軽さ重視の初心者向けだが、節税面では青色申告に劣る

・不動産収入が少額、または事業規模に達していない場合は白色申告でも十分

自分の事業規模や収入状況に合わせて、最適な申告方法を選びましょう。長期的な節税効果を狙うなら、青色申告を検討する価値があります。

書類作成の方法

●e-Tax(電子申告)

税務署へ行く手間を省き、24時間いつでも申告が可能です。マイナンバーカードを利用した電子署名により、オンライン上で手続きを完結できます。

●確定申告ソフト

帳簿作成から申告書の作成までを自動化できるので、初心者にも安心。クラウド上でデータを管理できるため、紛失リスクを減らすメリットもあります。

不動産所得用に減価償却費を自動計算してくれる機能があるソフトも多いので、複数物件を運営している方にも便利です。

●手書きで申告書を作成する

過去の書類に慣れている方や、ネット環境が整っていない場合に適した方法です。ただし、計算ミスや漏れを防ぐために、丁寧な記入が求められます。

確定申告をスムーズに行うコツ

ソフトやアプリを活用する

●おすすめのソフト:freee、マネーフォワード

経費の自動仕訳やレポート作成が可能で、時間と労力を大幅に削減できます。クレジットカードや銀行口座と連携すれば、リアルタイムで残高や取引内容を把握できるので、ミスを未然に防ぎやすくなります。

不動産収入向けに物件ごとの家賃や管理費を登録する機能があるソフトもあるため、より詳細な収支管理が可能です。

税理士に依頼する場合

●費用相場:3万円~10万円

個人事業主やフリーランス、不動産投資家の場合、複雑な経費計上や消費税の対応などをプロに任せることで、結果的に節税につながるケースも多いです。

●税務相談窓口や無料相談会を活用

税理士と直接やり取りする前に、税務署の無料相談会などを利用して疑問点を解消するのもおすすめです。

スマートフォンでの申告手続き

●必要なもの:スマホ、マイナンバーカード

最近は、スマホ専用アプリを使って確定申告書類を簡単に作成できるようになりました。電子申告のe-Taxアプリも使いやすく進化しています。

●スマホ専用アプリの申告方法

チュートリアルに従って必要情報を入力するだけで、書類作成から電子申告まで行えるので、忙しい方でも手軽に取り組めます。

よくある質問(FAQ)

Q1.確定申告の提出期間はいつですか?

A1:例年、2月16日~3月15日(2025年は2月17日~3月17日)までに提出します。この期間を過ぎると、延滞税が発生する場合があるため要注意です。

Q2.提出が遅れた場合はどうなりますか?

A2:申告期限内に提出しないと、延滞税や無申告加算税が加算される可能性があります。期限ギリギリではなく、早めの準備を心がけましょう。

Q3.サラリーマンでも医療費控除を受けられますか?

A3:1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%を超える医療費を支払った場合に医療費控除を受けることができます。

Q4.副業の所得が20万円以下でも申告は必要ですか?

A4:所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。自治体によって対応が異なる場合があるため、該当の市区町村に確認しておきましょう。

Q5.不動産収入が赤字でも申告は必要ですか?

A5:不動産収入が赤字の場合でも、必要経費を計上して正しい所得を申告することが大切です。青色申告であれば、赤字を翌年以降に繰り越せる場合があるので、節税メリットを逃さないようにしましょう。

まとめ

確定申告は、正しい準備と適切な手順を踏むことで、初心者でもスムーズに完了できます。特に青色申告の特別控除や、医療費控除・ふるさと納税などの各種控除を上手に活用すれば、節税メリットを最大限に享受できます。

不動産収入がある場合は経費の管理や減価償却の扱いなど複雑な面もありますが、こまめな記帳と専門家のアドバイスを取り入れることで大きなトラブルを防ぐことができます。不明点があれば、迷わず税務署や税理士といった専門家に相談し、早めの対応を心がけましょう。

「税務情弱チェックリスト(確定申告)」の答えと詳しい解説

ここまでの解説を踏まえて、先ほどのチェックリストの答え合わせをしていきましょう。

各設問について詳しく解説していきますので、なぜその答えになるのか、理解を深めていただければと思います。自身の回答と照らし合わせながら、確認していきましょう。

| 正解 | 解説 | |

|---|---|---|

| 1 | いいえ | 確定申告が必要な人に対する通知などは基本的にありません。自分で必要か判断しなければなりません。一方、前年にe-taxを利用した方には、税務署から「確定申告等についてのお知らせ」がe-taxのメッセージボックスに届きます。 |

| 2 | はい | 給与所得のみ&年末調整済なら原則不要。ただし医療費控除などを適用する場合は、別途申告が必要な場合あり。 |

| 3 | はい | 日本の所得税は暦年課税(1/1~12/31)で、翌年に申告する。 |

| 4 | はい | 所得税法上は20万円以下なら不要の場合があるが、住民税の申告など別途必要となるケースがある。 |

| 5 | いいえ | 医療費が『10万円または所得の5%』のいずれか少ない方を超えた額が控除対象となる。 |

| 6 | はい | 開業後2か月以内、または青色申告開始年の3/15までに提出が必要。 |

| 7 | いいえ | ワンストップ特例の要件を満たさない場合や他の控除を使う場合は申告が必要。 |

| 8 | はい | 損益通算や各種所得控除を受ける場合などは申告が必要・有利になる場合がある。 |

| 9 | はい | 単一のバイト・パート収入なら年末調整で完結。ただし医療費控除等を受ける場合は別途申告が必要。 |

| 10 | いいえ | 年末調整と確定申告は別手続き。追加の控除(医療費等)を申告すれば還付額が変わる可能性も。 |

以上が確定申告に関する基礎知識とチェックリストの解説でした。

理解度はいかがでしたでしょうか? 確定申告は一度に全てを理解する必要はありません。必要に応じて、この記事に戻ってきていただき、復習していただければと思います。

不明な点がある場合

税務署での無料相談や税理士への相談も検討してください。

確定申告の知識を深めることは、将来の資産形成や節税対策にもつながります。一緒に確定申告の知識を身につけていきましょう。

(編集・執筆/property technologies 永江 直人)

適用に際しての具体的な注意点

・上記は令和6年10月末時点の適用法令・通達等に基づき記載しております。

・上記事例等は一例であり実際に適用する場合にはご自身が適用要件を満たしているか専門家等にご確認の上適切にご対応頂きますようお願い致します。

・本記事の記載内容にあてはめて適用することを保証するものではありませんのでご留意 願います。

監修/齋藤 久誠(さいとう ひさなり)

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所

代表公認会計士・税理士

2007年 有限責任監査法人トーマツ入社

2011年~2023年 みずほフィナンシャルグループにて金融資産30億円超の富裕層向け相続承継対策のコンサルタントとして、これまで300件超の相続対策の相談対応、100件超の創業家向け相続承継コンサルティングを実施。

現在は独立開業し、創業家顧問や税理士法人の顧問に就任しつつ幅広い層に向けたソリューションを提供。

株式会社property technologies(プロパティ・テクノロジーズ)について

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ~テクノロジーで人生の可能性を解き放つ~」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約13,500戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル(住まい)×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。

<会社概要>

会社名:株式会社property technologies

代表者:代表取締役社長 濱中 雄大

URL:https://pptc.co.jp/

本社:東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階

設立:2020年11月16日

上場:東京証券取引所グロース市場(5527)

本掲載内容は、情報提供を目的とし掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。

本掲載内容に基づくお客様の決定・行為およびその結果について、当社グループは一切の責任を負いません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。

なお、本掲載内容は予告なしに変更されることがあります。