染織に宿る“本物”の美とは。民藝の提唱者・柳宗悦の軌跡を辿る着物街道の旅

名もなき職人たちが手仕事によって作り出した日常に欠かせない生活道具。近代化が進む明治・大正・昭和の時代において、廉価でごくありふれたこれらの品々に特別な価値を置く人が、一体どれくらいいたことでしょう。

このような“不断(ふだん)使い”される道具に美を見出し、民衆的工藝、いわゆる“民藝”として昇華させた人物がいました。「民藝運動の父」と呼ばれる柳宗悦です。民藝にはその土地の風土や慣習が色濃く反映されており、柳はその実用的な美しさを“健全な美”と称し、尊さを謳っています。

日本は縦長の国土を持つがゆえに多彩な風土に恵まれ、各地に多種多様な民藝が存在しています。陶磁器や木漆工、絵画、金工、石工、竹工、彫刻など多岐にわたり、着物をはじめとする染織も例外ではありません。

柳は、日本中の民藝品を探し求めて各地を回り、その中で多くの染織との出会いを果たしました。小千谷縮や結城紬、黄八丈など、今でも着物好きを魅了する各地の染織品の数々は、当時の彼の目にはどのように映っていたのでしょうか。その軌跡の一部を辿っていきます。

柳宗悦が見た民藝としての染織

唯一無二の品格で正統美を表現する仙台平

代表的な袴地として知られている仙台平。元禄時代頃に始まった織物で、仙台藩の庇護を受けて、地元の主要産業として発展しました。

どのような動きにもなじみ、立ち姿も座り姿も美しく見せるしなやかな生地感で、品格のある佇まいを演出してくれます。柳も、目が密で厚みのある織りと上質な縞模様は、袴地としては最も正しい系統の品だと絶賛。「袴は礼儀の品でありますから、張りのあるきちんとした楷書風のものが本筋でありましょう。こういう性質のものとして仙台平は正しい品でありますから、どこまでも質を落さずに守り続けたいものと思います」(『手仕事の日本』より)と評しています。

雪深い北陸の知恵が結集する小千谷縮

"越後が第一に誇りとしてよい"と柳が太鼓判を押している小千谷縮。苧麻糸を使用した麻織物のことで、夏の着物として着用されます。現在は年間生産数 4~5反と言われる幻の織物となっていますが、江戸時代にはかなりの人気を博しており、年間23万反もの生産数を誇っていたのだそう。

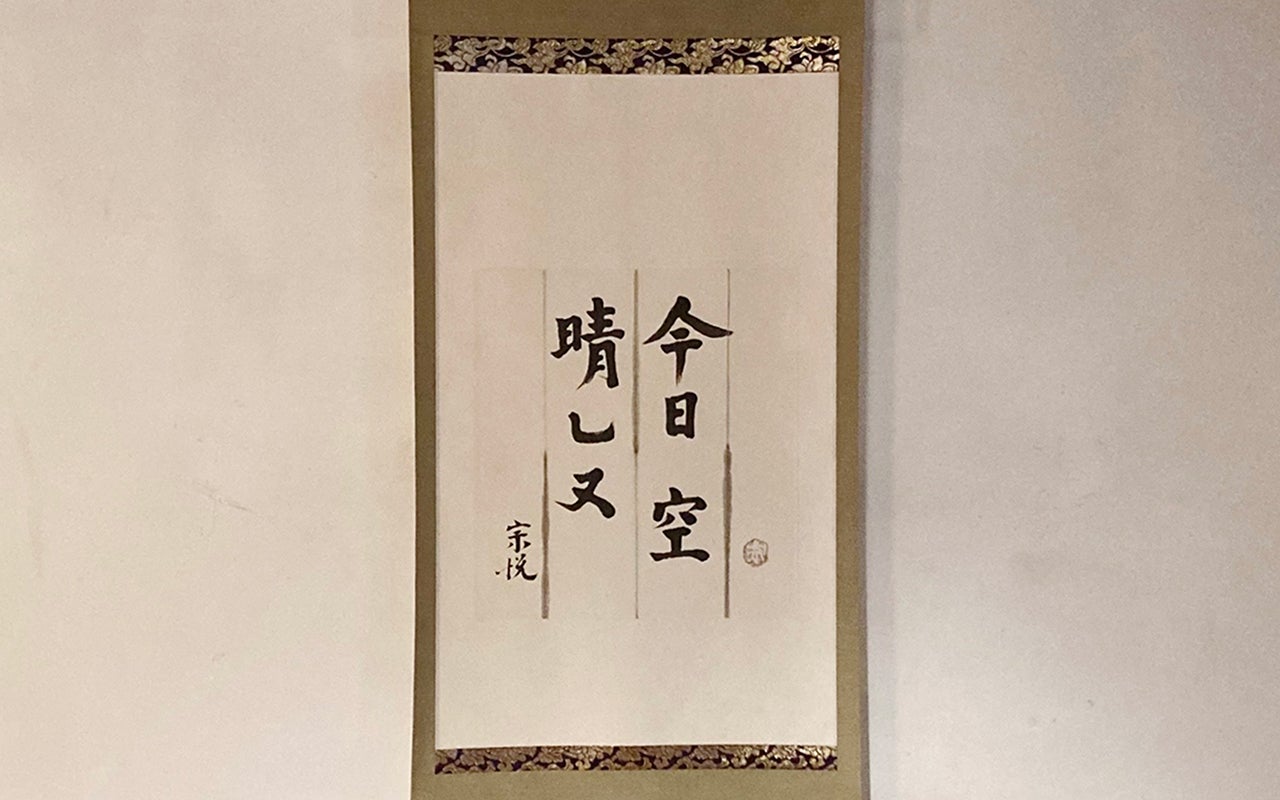

そんな小千谷縮の特徴の一つが「雪晒し」と呼ばれる技法。雪上にさらすことで生地が漂白され、鮮やかな色味と奥深くふっくらとした風合いを出すことができます。柳はこの技法を含む一連の作業について「仕事を見ると一朝一夕で生まれたものではないのを感じます。多くの祖先たちの多くの経験が積み重かさなって、驚くべき今日の技を成しているのであります」(『手仕事の日本』より)と語り、この地特有の歴史と経験が詰まった織物に敬意を表しています。

手間暇かけた“手堅い仕事”で魅了する結城紬

日本を代表する絹織物の一つ・結城紬。温かさと柔らかさ、そして丈夫さを兼ね備えた快適な着心地で、普段着として愛用されてきました。一般的によく見られるのは亀甲絣ですが、柳が特に好んだのは、太い縞柄のものだったそうです。

結城紬には、高機で織られているものと地機で織られているものの2種類があり、特に後者については、柳が民藝的に“手堅い仕事”だとし、次のように述べています。「このやり方が世人の信用を博し、“結城紬”といえば、本ものだという定評を作りました。そのためこの紬織への需用は絶えません。味わいの極めて深い品でありまして、今日の日本の織物の中で最も正しいまた立派な仕事の一つといえます」(『手仕事の日本』より)

高機に比べて生産効率は低く値段も嵩むものの、より織手の高い技術が必要な上、このやり方でしか生み出すことができない織物の良さがあると説いています。

八丈島の恵みが詰まった黄八丈

800年以上もの歴史を持つ伝統的な織物・黄八丈。島に生育する草木で染める黄・鳶色・黒色が特徴の織物です。もともとは白い織物でしたが、次第に草木による染織が行われるようになり、江戸時代には江戸の人々の粋好みと合致して大変な人気を呼びました。自然と人々の生活に即した美しさを見せる黄八丈を、柳は正しい道を踏む織物と表現しています。

黄八丈の鮮やかな発色と優雅な光沢感は孫の代まで続くとも言われていますが、そのような堅牢な美しさを出すためにはかなりの手間と時間がかかるもの。黒の織物の場合、「椎木の皮を煎じた汁で生糸を染めた後、脱水し、屋外で干す」という工程を約40回繰り返すという大変な作業で染織が行われています。柳はこのような伝統技法から生まれる黄八丈は、まさに“一流の品物”だと讃えています。

柳の慧眼で復活の兆しを見せた丹波布

関東大震災を機に京都に移った柳は、朝市で運命的な布との出会いを果たします。それがこの丹波布です。もともとは佐治木綿と呼ばれていた織物で、多くは京都や大阪に出荷され、普段着や夜着、夜具、座布団等に使われていたと言います。

藍や栗の皮など、地元で育まれた植物を染料とし、素朴で温かみのある風合いを表現。柳はその色の渋さや縞の美しさなどに感銘を受け、朝市で見かけるたびに買いあさったのだそう。当時丹波布は工業化に伴って衰退していましたが、柳が民藝的価値を見出したことで地元の有志達の尽力によって復興。現在もその技術を伝え続けています。

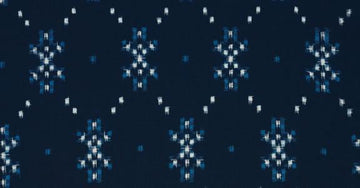

“不断着”として長きにわたって愛され続けた久留米絣

備後絣・伊予絣と並ぶ日本三大絣の一つとされている久留米絣も、柳が愛した民藝品のひとつ。江戸時代に井上伝という当時12歳の少女が考案した絣染めのことで、「手括りによる絣糸を使用」「純正天然藍での染織」「なげひの手織り織機で織る」という条件を満たしているものは、重要無形文化財に指定されています。

久留米絣は、明治時代以降普段着として全国的に普及しました。年間の生産量は200万反以上、売上は1,000万円を超え、10万戸の家が久留米絣で生計を立てている時期もあったのだそうです。柳も「おそらく日本のどの国の人も、これで着物を拵えたでありましょう」(『手仕事の日本』より)と言及し、その実用性と技術力の高さに着目。人々の生活に欠かせない"不断着"である一方、その技術は長年培った経験と知恵によるものであり、日本の織物として最も誇りうるものの一つだと語っています。

沖縄の女性の真心が紡ぐ芭蕉布

歴史的・地理的背景から独特な文化が芽生えた沖縄。柳は、他にはない多彩な染織品の数々に大いに魅了されましたが、その中でも特に彼の心に留まったのが芭蕉布です。夏の沖縄にふさわしい風通しがよくさらりとした肌触りが魅力で、その質感は“トンボの羽根”とも形容されます。

柳が沖縄を訪れた昭和10年代には、見事な芭蕉布が織られ、庶民の日常着として着用されていたのだそう。その絣柄の美しさは、沖縄の女性たちの丁寧な手結による手間暇の賜物。「素晴らしい織り手と材料、色、柄、織り方」を結集させ、沖縄の素晴らしい織物を育んでいる様子に大きな感動を覚えたそうです。

彼はその時の経験をもとに『芭蕉布物語』を執筆。芭蕉布の人間国宝として知られている平良敏子さんは、この著書に後押しされ、戦後途絶えかけていた芭蕉布を見事復興させています。

世界で最も美しい染織と評される紅型

沖縄にはもうひとつ、柳が愛した染織があります。それは、紅型です。型紙を使った型染と円錐状の糊袋で描く筒引きの2種類があり、いずれも顔料や染料で色差しし、南国の自然を彷彿とさせる鮮明な色柄を表現。柳は、その目が覚めるような華やかさには京友禅と並ぶものがあり、女ものの着物としては世界一の優美さを誇ると評しています。

その紅型の美しさに、柳はもとより、同行した芹沢銈介が特に感銘を受けたのだそう。この出会いをきっかけに染織作家としての道を歩みはじめ、後に型染絵の重要無形文化財保持者となっています。

紅型は、もともと上流階級の人々の染物でしたが、後に平民にも普及。しかし、近代化の波に押されて次第に需要が低下し、柳が沖縄に訪れた昭和10年代には紅型を染める紺屋はわずか3件のみ。「取り返しのつかない損失だ」と、その現状を嘆く柳の手記が残されています。

染織をはじめ、熟練の手仕事からなるこれらの民藝品は、決して原始的、前時代的なものではありません。私たちの生活に調和するありのままの美しさを体現するものであり、まさに「民衆の、民衆による、民衆のための工藝」なのです。

また、柳は自著『用の美』の中で着物に対してこう語っています。 「肌ざわりや、香りや、音すら加わって、美しさが増すのである。着物はすべての感覚が迎える着物なのである。(中略)着物は美しい着物であってこそ、着物らしい着物に成る」 ただ寒さから身を守るだけであれば、色や柄など何でもよいのです。けれども、温かさには温かい気持ちを、涼しさには涼しい気持ちを誘う心理的効果も欠かせません。実用性と美を併せ持ち、身体の用と心の用を同時に満たす。それは手仕事だからこそなせる技であり、私たちが最も自然体で用いることができる“本物”の美なのです。

【参考資料】

・『手仕事の日本』柳宗悦

・『別冊太陽 柳宗悦の世界』(平凡社)

・『民藝とは何か』柳宗悦(講談社学術文庫)

・『柳宗悦の民藝』NHK美の壺制作班(NHK出版)

・『用の美』柳宗悦

・日本民藝協会HP

柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年

東京国立近代美術館にて、10月26日から2022年2月13日まで『柳宗悦の没後60年記念展「民藝の100年」』が開催されます。

柳氏らが蒐集した陶磁器や染織、木工などの暮らしの道具類をはじめ、大津絵といった民画コレクションや出版物、写真、映像など同時代資料を含め400点以上が展示され、民藝の足跡と社会の関係をたどります。こちらもぜひご注目ください。

会期:2021年10月26日(火)〜2022年2月13日(日)

会場:東京国立近代美術館