【消費者実態調査】クレジットカード不正利用、食品の不正購入が増加傾向に。20代では補償されないケースも3割に

国内導入実績No.1※1の不正検知サービスを提供し、安全なネットショッピングのインフラづくりに貢献するかっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード:4166、以下 Cacco)は、これまでEC事業者と消費者それぞれにおいて不正被害や対策の実態調査※2をおこなってきました。この度、消費者のクレジットカード不正利用被害に焦点を当てた最新の調査結果を発表いたします。

※1:株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」2024年3月末日時点

※2:2024年EC事業者実態調査https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000009799.html

2024年EC消費者実態調査https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000009799.html

調査概要

・調査主体:かっこ株式会社

・調査方法:インターネットリサーチ

・調査対象:ネットショッピング利用者でクレジットカード不正利用被害にあったことがある全国の20歳以上 の男女400人

・調査実施期間:2025年4月

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100%にならない場合があります。

結果サマリ

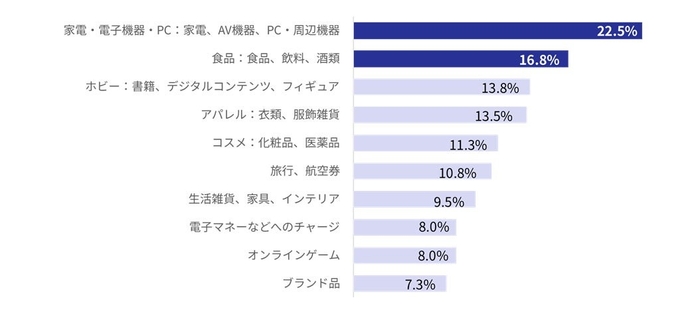

①クレジットカード不正利用の対象商品は、「家電・電子機器・パソコン」が22.5%、次いで「食品・飲料・酒類」が16.8%と多かった。

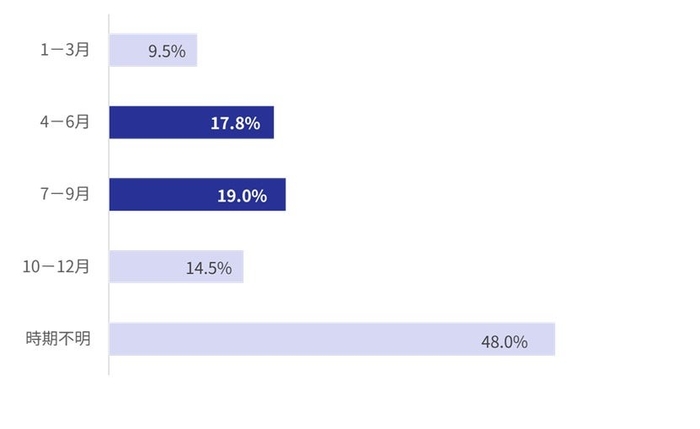

②クレジットカード不正利用の発生時期は、夏季(7月~9月)に集中。

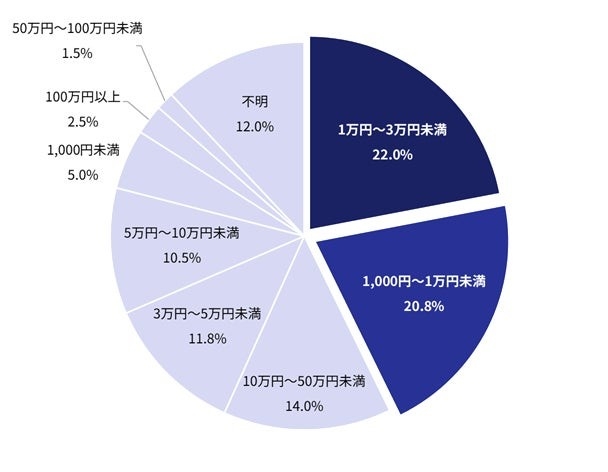

③クレジットカード不正利用による被害額は、1,000円〜3万円未満が全体の42.8%を占めた。

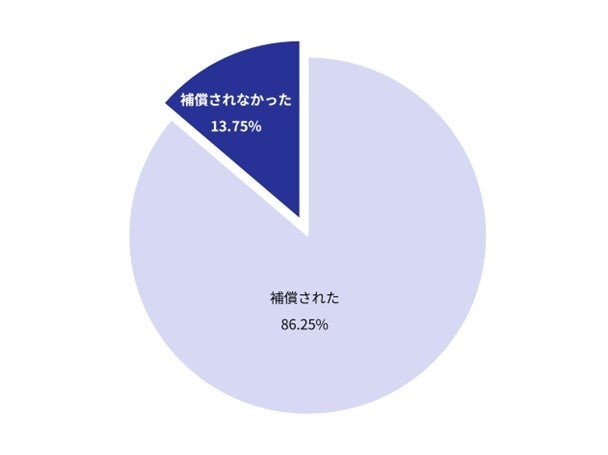

④クレジットカード不正利用被害において、補償されなかったケースが全体では13.8%、特に20代では30.0%にのぼった。

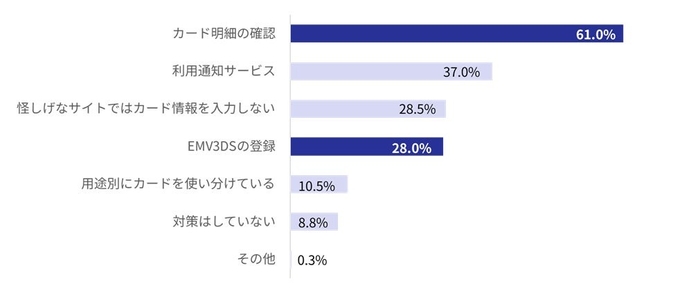

⑤不正利用対策として最も多かったのは「利用明細のチェック」で、61.0%が実施しており、EMV3-Dセキュアの登録は28.0%だった。

結果の詳細

1.クレジットカード不正利用の対象商品

不正利用により購入された商品の内訳を見ると、最も多かったのは「家電・電子機器・パソコン」(22.5%)で、次いで「食品・飲料・酒類」(16.8%)が高い割合を占めました。家電類は高額で換金性が高いため、不正利用の対象になりやすい傾向があります。一方、食品類は保存性や換金性の低さから、従来は不正利用の対象になりにくいと考えられていましたが、近年、日本酒や日本産ウイスキーといった高級嗜好品の海外からの需要増加や、2024年の米不足に伴う買い占めによる転売などが影響していると推測されます。

質問:クレジットカードの不正利用で購入された商品やサービスで当てはまるものをお選びください。(複数回答)

2.クレジットカード不正利用の発生時期は、夏季に集中

不正利用被害が発生した時期としては、7~9月が19.0%で最多、次いで4~6月が17.8%となり、春から夏にかけて被害が多い傾向が見られました。この傾向は、旅行や大型連休などの消費活動が活発化する時期に一致しており、不正者がこれらのタイミングを狙っている可能性が推測できます。ただし、不正利用は商品の需要によって突発的に発生することも多く、必ずしも特定の時期に限定されるものではありません。

質問:クレジットカードの不正利用被害に遭った時期はいつですか?(複数回答)

3.クレジットカード不正利用による被害額

不正利用による被害額では、「1万円~3万円未満」が22.0%、「1,000円~1万円未満」が20.8%と、1,000円~3万円未満の被害が全体の42.8%を占めました。前回調査(47.1%)と同様に、比較的少額な被害が多数を占める傾向は変わっていません。

また、2024年にはある国内カード会社で、数万円未満の不正利用が相次ぎ、その被害者は数万人規模にも及ぶ深刻な事態が発生していました。今回の調査結果とも一致するこのような事例は、少額であっても不正利用が広範に拡大するリスクを示すものといえます。

質問:被害額は合計でいくらでしたか?(単一回答)

4.クレジットカード不正利用被害が補償されなかったケース、20代が最多で30%に

不正利用被害に対する補償については、全体の86.25%が「補償された」と回答した一方で、20代では「補償されなかった」とする回答が30.0%に達し、他の世代(10%台)と比較して顕著に高い割合となっています。

この背景には、20代がキャッシュレス決済を日常的に利用していることで、利用明細の確認が疎かになり、不正利用に気づかず補償期間を過ぎてしまうケースが増加している可能性があります。

NIRA総合研究開発機構の調査によれば、18~29歳のQRコード・バーコード決済の利用率は77%で、他の年齢層よりも高い水準にあります。また、20代は日常的な買い物や外食といった日常生活の様々な場面でコード決済を積極的に活用しており、今後もキャッシュレス決済の利用拡大に伴いリスクも相対的に高まることが予測されます。

質問:クレジットカード不正利用は、補償されましたか?(単一回答)

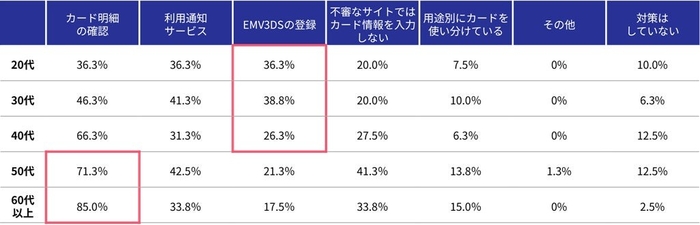

5.不正利用対策、EMV3-Dセキュアの登録は28.5%

不正利用対策としては、「カード明細の確認」が61.0%で最多、次いで「利用通知サービスの登録」が37.0%、「EMV3-Dセキュアの登録」が28.5%となりました。EMV3-Dセキュア(本人認証サービス)は、2025年3月を目途に導入が推奨されていたこともあり、前回調査と比べて登録率は4ポイント増加しました。しかしながら、依然として3割未満にとどまっています。さらに、年代別の結果を見ると、40代以降の世代ではEMV3-Dセキュア登録率が年齢とともに低下する傾向が見られ、中高年層における認知度や登録の促進が今後の課題といえます。EC事業者側ではEMV3-Dセキュアの導入が着実に進んでいる一方で、消費者側での登録・活用については、なお一定の啓発や支援の余地があると考えられます。

質問:クレジットカードの不正利用対策は何かしていますか?(複数回答)

【全体】

※利用通知サービス:カード会社などが提供するカード利用時に利用内容をメールやプッシュ通知でリアルタイムに通知するサービスのこと。

※EMV3-Dセキュア:カード会社が提供する本人認証サービス。ワンタイムパスワード等を入力することでセキュリティを強化するもの。

【年代別】

まとめ

2024年のクレジットカード不正利用による被害額は過去最高の555億円※3に達し、不正被害がますます身近な問題となりつつあります。今回の調査では、食品などの生活必需品が不正利用の対象となるケースが増加していること、若年層で補償を受けられないケースが多かったことなどが明らかになりました。

消費者が不正利用の被害を防ぐためには、日頃からのカード明細の確認や、EMV3-Dセキュアの登録などの対策が重要です。

Caccoは、今回の調査結果を通じて、不正被害の実態をさらに深く分析し、広く情報を発信することで、消費者の不正対策への意識向上に努めてまいります。また、EC事業者に対しても継続的な調査と分析を行い、具体的な対策・支援を提供することで、事業者と消費者の双方にとって安心・安全なオンライン取引のインフラを構築し、不正撲滅に取り組んでまいります。

※3:一般社団法人日本クレジット協会:「クレジットカード不正利用被害額の発生状況(2025年3月)」

なお、本調査結果を引用いただく際は「Cacco『クレカ不正利用における消費者実態調査2025』調べ」と引用元としてご記載ください。

かっこ株式会社について

Caccoは、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、セキュリティ・ペイメント・データサイエンス技術をもとに、アルゴリズム及びソフトウエアを開発・提供し企業の課題解決やチャレンジを支援することを目指しております。

オンライン取引における「不正検知サービス」を中核サービスとして位置づけ、不正会員登録/不正ログインから不正注文対策まで対応可能な国内での導入実績数No.1の不正検知サービス「O-PLUX」や金融機関や会員サイトにおける情報漏洩対策の不正アクセス検知サービス「O-MOTION」、フィッシング対策サービス等を提供しております。

データサイエンスサービスでは、製造業やアパレル、建設業など様々な業種において、データ活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上などに貢献しております。

会社概要

かっこ株式会社

住所

東京都港区元赤坂一丁目5番31号

代表者

代表取締役社長 岩井 裕之

設立

2011年1月28日

URL

https://cacco.co.jp/

事業内容

SaaS型アルゴリズム提供事業 (不正検知サービス、 決済コンサルティングサービス、データサイエンスサービス)

関連サイト

不正検知メディア「不正検知Labフセラボ」 https://frauddetection.cacco.co.jp/media/

データサイエンスぶろぐ https://cacco.co.jp/datascience/blog/

採用情報 https://cacco.co.jp/recruitment/index.html