飲んだら乗るな!年末年始の飲み会シーズンは特に注意、「飲酒運転」の罰則や危険性について紹介。

セントラルメディエンス、コラム更新のお知らせ

医療従事者のマッチングや医療品の卸、医療機関のトータルサポート事業を展開する株式会社セントラルメディエンス(本社:東京都港区、代表取締役:中川隆太郎、以下「当社」)は、飲酒運転についてご紹介するコラムを更新しましたのでお知らせいたします。

コロナ禍以降大人数での飲み会などを自粛している、回数を減らしているという方も多いと思いますが、年末年始にはウィズコロナを守りつつお友達と集まって忘年会、新年会などを行う方もいらっしゃるのではないでしょうか。職場で運転をされる場合、運転の前後のアルコールチェックが義務化されましたが、仕事外でも飲酒した場合には絶対に運転はしてはいけません。

今回のコラムでは飲酒運転の罰則や事故率、飲酒による運転技能の低下についてなどをご紹介いたします。

■10月より運送業以外でもアルコール検知器を用いたチェックが必須に

2022年10月より、業務に使用する自動車を運転する従業員に対してのアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されました。

今までは運送業(緑ナンバー)が対象とされていましたが、今回の道路交通法改正から乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上、または白ナンバー車5台以上を保持する企業の社用車(白ナンバー)もチェックの対象となります。

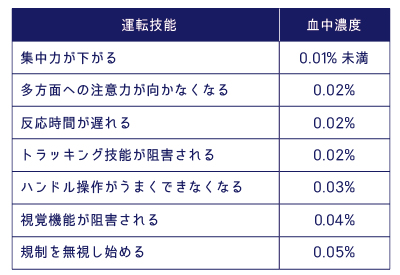

■アルコールの運転技能への影響

アルコールは運転に必要な技術や行動に対して極めて低い血中濃度から影響を与え、血中濃度が高くなればその分影響も強くなることが知られています。

例えば集中力・多方面への注意・反応時間などは、日本の道路交通法により検挙される濃度(血中濃度0.03%)より低い濃度から障害されます。当然のことながら素面(しらふ)の状態よりアルコール摂取後の方が、運転技術が向上するという証拠は全くありません。

出典:厚生労働省 e-ヘルスネット アルコールの運転技能への影響

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-06-006.html

■飲酒運転の死亡事故率割合が高い!

モータリゼーションと飲酒習慣の普及により、毎年多くの飲酒運転による交通事故が発生しています。

死亡事故率を飲酒有無別にみると、飲酒運転の死亡事故率は飲酒なしの9.1倍と高く、飲酒運転による交通事故が死亡事故につながる危険性の高いことが明らかになっています。

そのため、悪質な危険運転を防止するための法的な対策として、危険運転致死傷罪制定(2001年12月、改正刑法施行)、厳罰化と酒気帯び運転の基準引き下げ(2002年6月、改正道路交通法施行)、飲酒運転及び助長行為の厳罰化(2007年9月、改正道路交通法施行)、行政処分強化(2009年6月、改正道路交通法施行)、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の移行・罪名変更である自動車運転致死処罰法施行(2014年5月)といった様々な法的対策が施行されてきました。

これらの法的対策の甲斐あって、原付以上運転者(第1当事者)の飲酒運転による年間交通死亡事故件数は、2000年の1,276件から、2021年には152件と大幅に減少しています。

出典:厚生労働省 e-ヘルスネット 飲酒と事故

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-06-004.htm

●飲酒運転違反者の半数以上が再犯者?

大幅に件数が減少したとはいえ、事故や違反を繰り返す常習飲酒運転者が存在することも指摘されています。久里浜医療センターと神奈川県警察との共同研究から、飲酒運転検挙経験者の半数以上が多量飲酒者であり、アルコール依存症者の割合も一般人口に比べて非常に高いことがわかっています。

飲酒運転違反者で、過去にも飲酒運転で取締を受けたと回答した者は57.6%と半数を超えており、飲酒運転の再犯は後を絶ちません。再犯者の40%はアルコール依存症の疑いがあり、一度だけ、と飲酒運転をしてしまうのは大変危険です。

出典:厚生労働省 酒気帯び運転等違反者に対する新しい 取消処分者講習

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/alcohol/sympo/dl/siryou-04.pdf

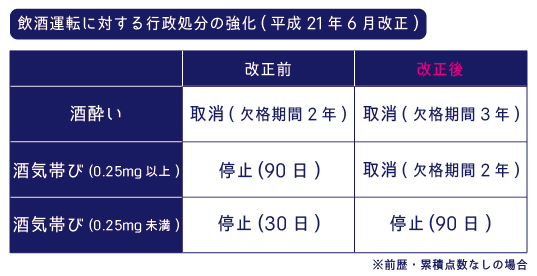

■飲酒運転の罰則について

飲酒運転の罰則は以前より厳しくなっています。

下記の表をみてみると、前歴や累積点数がない場合でも0.25mg以上の酒気帯び運転は、たった一回で免許取り消しとなっています。また、2年間は免許の再取得もできません。

出典:厚生労働省 酒気帯び運転等違反者に対する新しい 取消処分者講習

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/alcohol/sympo/dl/siryou-04.pdf

行政処分以外にも刑事罰として、下記の罰則があります。

・酒気帯び運転の場合、アルコール量の区別なく「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」

・酒酔い運転の場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

また、飲酒運転で人身事故などを起こした場合、危険運転致死罪などが適用になる場合もあり、更に重い刑罰が科される場合もあります。

●同乗者なども処罰の対象になる?

飲酒運転した人には上記のような刑事処分や行政処分がありますが、同乗者にも同様の処分が下されることがあります。運転者がお酒を飲んでいると認識して同乗した場合は、刑罰の対象になります。また、車に乗ることを知りながらお酒や車を提供した場合も刑罰の対象になります。

■年末年始は特に注意!

年末年始は、忘年会や新年会など飲酒の機会が増える時期です。自分はもちろん、職場の方や家族、友人が絶対に飲酒運転をすることのないようにしましょう。

どうしても車が必要な場合には、

・公共交通機関を利用する

・代行を利用する

・ハンドルキーパーを決め、参加者にも周知して絶対に飲ませない

など、飲酒した方が絶対に運転をしないように徹底しましょう。

株式会社Central Medience

代表者:代表取締役 中川隆太郎

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング EAST棟8階

事業内容:メディカルサポート、メディカルキャリア、医療経営等のソリューション提供 他

公式HP:https://centralmedience.com/