国境なき医師団調べ 「遺贈の意向がある」6割強 パートナーが遺贈を希望したら? 6割が「賛同」

~終活と遺贈に関する意識調査2017~

国境なき医師団日本(会長:加藤寛幸、事務局長:ジェレミィ・ボダン)は、2017年7月11日~13日の3日間、全国の15歳~69歳の男女を対象に「終活と遺贈に関する意識調査2017」をインターネットリサーチし、1,000名の有効サンプルの集計結果を公開しました。(調査協力会社:ネットエイジア株式会社)

[アンケート調査結果]

遺贈について

◆資産を保有していたら「遺贈の意向がある」6割強、最も前向きな層は10代男性で8割強に

社会貢献活動経験者は遺贈意向が高い傾向、寄付経験者では7割強が遺贈に前向き

◆投資と遺贈の関係性とは? 投資に意欲的な若年層では8割前後が遺贈に前向き

◆ブログやアプリで記録を残すライフロガーは遺贈に前向き、50代のライフログ意向者の遺贈意向が突出

◆10代男性と30代男性で遺贈に前向きな層が増加傾向、2014年調査から10ポイント前後上昇

遺産を、子どもや配偶者などに相続させる以外に、遺言に基づいて特定の個人や団体に譲り渡すことを遺贈といい、遺産を社会貢献のために使うことのできる方法の一つとして注目されています。では、遺贈の意向は、男女間や年代間でどの程度異なるのでしょうか。

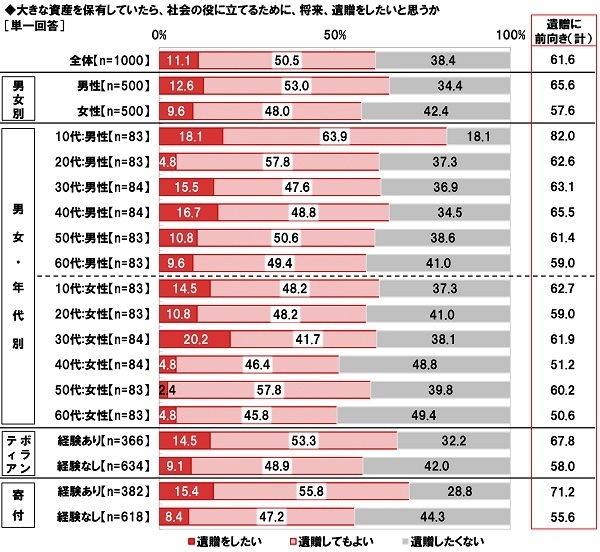

全国の15歳~69歳の男女1,000名(全回答者)に、大きな資産を保有していたら、社会の役に立てるために、将来、遺贈をしたいと思うか聞いたところ、「遺贈をしたい」が11.1%、「遺贈してもよい」が50.5%となり、それらを合計した『遺贈に前向き(計)』は61.6%となりました。

男女・年代別にみると、『遺贈に前向き(計)』の割合が最も高くなったのは10代男性で、82.0%となっています。10代男性には、社会の役に立つことに関わっていきたいという意識を持った人が多いようです。

ボランティアや寄付の経験別に『遺贈に前向き(計)』の割合をみると、経験がある人のほうが、経験がない人と比べて高く、ボランティアの経験がある人は67.8%、寄付の経験がある人は71.2%となりました。

投資の意向別に『遺贈に前向き(計)』の割合をみると、投資の意向がある人のほうが、意向がない人と比べて高く、投資の意向がある人は72.8%、意向がない人は55.7%となりました。

投資の意向がある人について年代別に『遺贈に前向き(計)』の割合をみると、10代から30代の若年層は40代以降の年代と比べて高く、8割前後(10代82.2%、20代78.2%、30代78.1%)となりました。

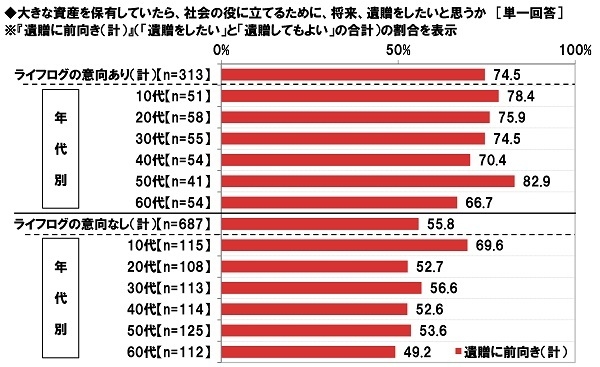

ライフログ(自分の日々の行動・状況などをブログやアプリ、日記帳などを使って記録すること)の意向別に『遺贈に前向き(計)』の割合をみると、ライフログの意向がある人のほうが、意向がない人と比べて高く、ライフログの意向がある人は74.5%、意向がない人は55.8%となりました。

ライフログの意向がある人について年代別に『遺贈に前向き(計)』の割合をみると、50代は他の年代と比べて突出して高く、8割強(82.9%)となりました。

2014年調査、2016年調査と比較して『遺贈に前向き(計)』の割合の変化をみると、2014年60.6%→2016年67.0%→2017年61.6%となりました。2014年から2016年では6.4ポイントの増加、2016年から2017年では一転して5.4ポイントの減少となっているものの、2014年と2017年の比較ではほぼ同じ割合となっており、依然として6割以上の人が遺贈に対して前向きに考えていることがわかりました。

男女・年代別にみると、10代男性は2014年69.9%→2016年80.8%→2017年82.0%、30代男性は2014年53.6%→2016年60.7%→2017年63.1%と、どちらも増加傾向となっており、2014年と2017年の比較では10代男性が12.1ポイント、30代男性が9.5ポイントの増加となりました。

◆遺贈をするなら「人道支援分野の役に立てたい」5割、女性では6割

◆遺贈で不安に感じることは「遺贈の方法」「団体選び」「寄付した遺産の使途」

遺贈に前向きな人は、遺贈を通じて、どのような分野を支援することで、未来の社会をより良くしたいと考えているのでしょうか。

遺贈に前向きな人(616名)に、遺贈をするとしたら、どのような分野の役に立ててほしいか聞いたところ、「人道支援(飢餓、病気、貧困に苦しんでいる人々への医療・食糧支援など)に」が最も多く49.2%、次いで、「災害復旧支援に」が35.1%、「教育・子育て・少子化対策に」が26.8%、「医療技術の発展に」が25.0%となりました。遺贈をするとしたら、人道支援活動に役立てたいと考える人が多いようです。

男女別にみると、「人道支援に」(男性39.9%、女性59.7%)や「医療技術の発展に」(男性20.1%、女性30.6%)、「動物愛護に」(男性12.8%、女性24.3%)などでは、男性より女性のほうが高い割合が大きくなりました。

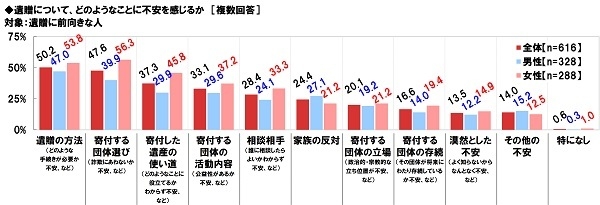

遺贈に前向きな人(616名)に、遺贈について、どのようなことに不安を感じるか聞いたところ、「遺贈の方法(どのような手続きが必要か不安、など)」が50.2%で最も多く、次いで、「寄付する団体選び(詐欺にあわないか不安、など)」が47.6%、「寄付した遺産の使い道(どのようなことに役立てるかわからず不安、など)」が37.3%となりました。適切な団体を選ぶことができるか、寄付した遺産の使途がはっきりしているか、また、そもそもどのように手続きをすればよいのかといったことを不安に感じる人が多いようです。見方を変えれば、そのような不安を少しでも払拭していくことが遺贈を受ける団体にとっての課題であるといえるのではないでしょうか。以下、「寄付する団体の活動内容(公益性があるか不安、など)」が33.1%、「相談相手(誰に相談したらよいかわからず不安、など)」が28.4%、「家族の反対」が24.4%で続きました。

男女別にみると、「寄付する団体選び(詐欺にあわないか不安、など)」(男性39.9%、女性56.3%)や「寄付した遺産の使い道(どのようなことに役立てるかわからず不安、など)」(男性29.9%、女性45.8%)では、男性より女性のほうが高い割合が大きくなりました。

◆遺贈先となる団体に求めること 「非営利目的」「資金の透明性」「共感できる活動内容」

女性の5割強が「資金の透明性」を重視する傾向

◆遺贈先選定のポイントは? 「インターネットでの活動内容の公開」を重視する60代が大幅に増加

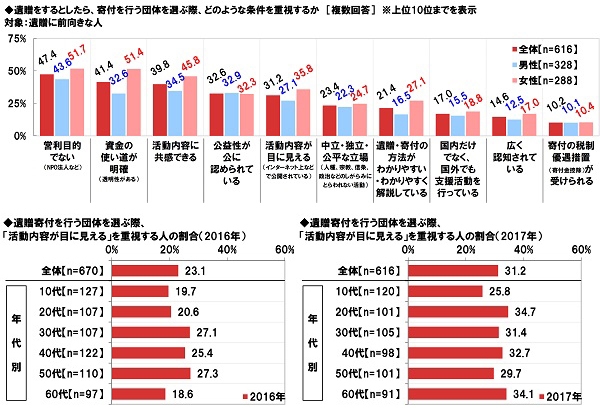

遺贈に前向きな人(616名)に、遺贈をするとしたら、寄付を行う団体を選ぶ際、どのような条件を重視するか聞いたところ、「営利目的でない(NPO法人など)」(47.4%)や「資金の使い道が明確(透明性がある)」(41.4%)が4割台となりました。非営利団体であることや資金の透明性があることを、遺贈先の団体に求める人が多いようです。また、「活動内容に共感できる」(39.8%)や「公益性が公に認められている」(32.6%)、「活動内容が目に見える(インターネット上などで公開されている)」(31.2%)が3割台となりました。団体に公益性があることのほか、活動内容が共感できるものであることやインターネットなどで公開されているものであることが、条件として重視されているようです。以下、「中立・独立・公平な立場(人種、宗教、信条、政治などのしがらみにとらわれない活動)」(23.4%)や「遺贈・寄付の方法がわかりやすい・わかりやすく解説している」(21.4%)が2割台で続きました。活動の独立性・中立性・公平性が担保されていることや寄付の具体的な手続きをわかりやすく説明してくれることを重視している人も少なくないようです。

男女別にみると、「資金の使い道が明確(透明性がある)」(男性32.6%、女性51.4%)や「活動内容に共感できる」(男性34.5%、女性45.8%)、「遺贈・寄付の方法がわかりやすい・わかりやすく解説している」(男性16.5%、女性27.1%)などでは、男性と比べて女性のほうが高い割合が大きくなりました。女性の意識としては、共感できる活動内容や資金の透明性のほか、手続きのわかりやすさを重要視するようです。

さらに、2016年調査と比較して「活動内容が目に見える(インターネット上などで公開されている)」の割合の変化をみると、60代では増加傾向がみられ、60代は2016年18.6%→2017年34.1%と、15ポイント以上高くなりました。

◆「親に遺贈の希望があったら賛同する」6割強

◆パートナーが遺贈を希望したら? 6割が「賛同」 60代男性の7割弱がパートナーの遺贈意向を尊重

自身の親やパートナーに遺贈の意向がある場合はどのように感じるのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、もし、自身の親が遺贈をすることを希望したら、賛同するか、しないか聞いたところ、「賛同する」が19.8%、「どちらかといえば賛同する」が42.5%となり、それらを合計した『賛同する(計)』は62.3%となりました。6割強が親の意向を尊重したいと感じていることがわかりました。

年代別に『賛同する(計)』の割合をみると、10代や50代は他の年代と比べて高く、6割半(10代65.6%、50代65.7%)となりました。自身の親に遺贈の意向があったときにその意向を尊重したいと感じるのは、10代と50代に多いようです。

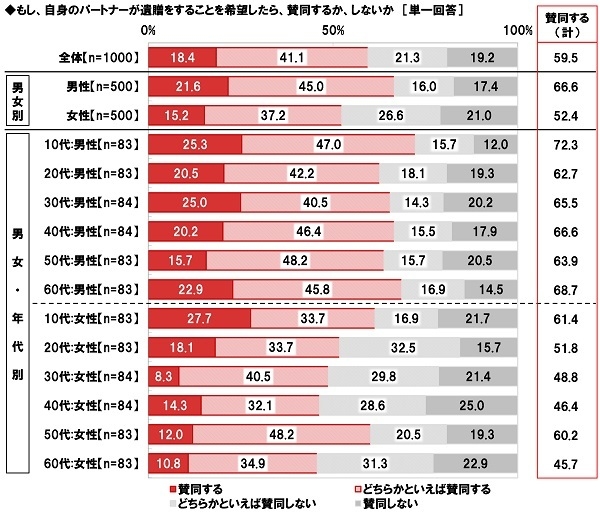

全回答者(1,000名)に、もし、自身のパートナーが遺贈をすることを希望したら、賛同するか、しないか聞いたところ、「賛同する」が18.4%、「どちらかといえば賛同する」が41.1%となり、それらを合計した『賛同する(計)』は59.5%となりました。6割の人が、パートナーに遺贈の意向があった場合にはその意向を叶えてあげたいと感じているようです。

男女・年代別に『賛同する(計)』の割合をみると、60代男性は68.7%となり、同年代の女性(45.7%)よりも23.0ポイント高くなりました。60代男性には、パートナーの遺贈の意向を尊重したいと思っている人が多いことがわかりました。

◆「遺贈が社会現象化すれば、より良い社会になる」6割弱

◆遺贈に対する意識 「遺贈について考えることは、これからの生き方を考えることに繋がる」4割強

◆「遺贈について専門的な知識を身につけたい」4割強、ライフプランニング経験者では6割半

社会全体での遺贈の普及についてはどのように考えられているのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、≪将来日本で遺贈は社会現象化する≫と思うか聞いたところ、「非常にそう思う」は3.4%、「ややそう思う」は18.3%となり、合計した同意率(『そう思う(計)』)は21.7%になりました。

次に、≪遺贈が社会現象化すれば、より良い社会になる≫と思うか聞いたところ、同意率は57.2%となりました。

≪遺贈が社会現象化すれば、より良い社会になる≫の同意率を年代別にみると、10代は64.5%となり、他の年代よりも高くなりました。

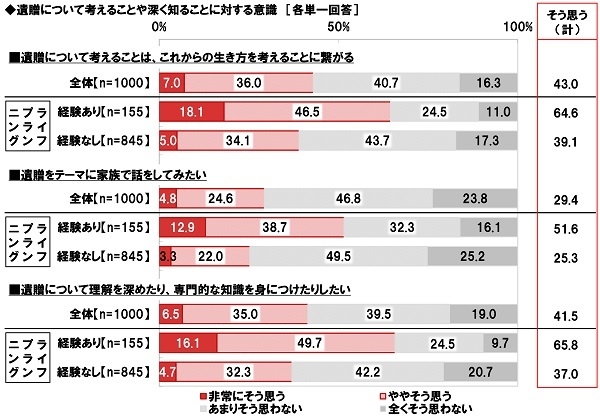

遺贈について考えることや深く知ることに対する意識を聞きました。

≪遺贈について考えることは、これからの生き方を考えることに繋がる≫と思うか聞いたところ、同意率は43.0%となりました。4割強の人が、遺贈について考えることは今後自身がどのように生きていくかを考える際の助けとなると感じているようです。また、≪遺贈をテーマに家族で話をしてみたい≫では、同意率は29.4%となり、≪遺贈について理解を深めたり、専門的な知識を身につけたりしたい≫では、同意率は41.5%となりました。

ライフプランニング(必要資金の計画など将来の生活設計や人生設計を行うこと)の経験別に同意率をみると、≪遺贈について考えることは、これからの生き方を考えることに繋がる≫では、ライフプランニングの経験がある人は64.6%と、経験がない人(39.1%)と比べて高くなりました。自身の将来設計を行ったことがある人の中には、自身のこれからの生き方を考えるときに、遺贈について考えることが役に立つと感じている人が多いようです。また、≪遺贈をテーマに家族で話をしてみたい≫では、経験がある人は51.6%と、経験がない人(25.3%)と比べて高く、≪遺贈について理解を深めたり、専門的な知識を身につけたりしたい≫では、経験がある人は65.8%と、経験がない人(37.0%)と比べて高くなりました。

◆遺贈についての理解をさらに広げるために必要なこと

「意義や仕組みを学ぶ機会」「手続きを学ぶ機会」「社会貢献に繋がったエピソードの紹介」

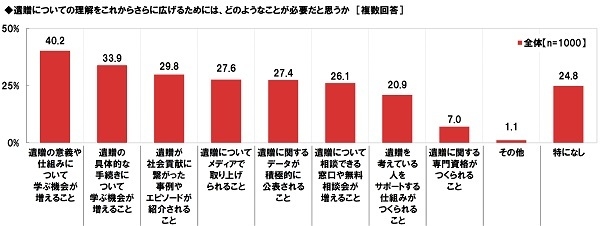

遺贈の理解が広がるために何が必要となるのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、遺贈についての理解をこれからさらに広げるためには、どのようなことが必要だと思うか聞いたところ、「遺贈の意義や仕組みについて学ぶ機会が増えること」が40.2%で最も多く、次いで、「遺贈の具体的な手続きについて学ぶ機会が増えること」が33.9%、「遺贈が社会貢献に繋がった事例やエピソードが紹介されること」が29.8%となりました。遺贈について学ぶ機会や具体的なエピソードに触れる機会が特に必要だと考えている人が多いことがわかりました。以下、「遺贈についてメディアで取り上げられること」が27.6%、「遺贈に関するデータが積極的に公表されること」が27.4%、「遺贈について相談できる窓口や無料相談会が増えること」が26.1%で続きました。

終活について

◆「エンディングノートの準備は大事」9割、「遺言書の作成は大事」は8割半

◆「自分も遺言書の作成が必要だ」と思う人の割合は2割強にとどまる、2014年調査から横ばいの傾向に

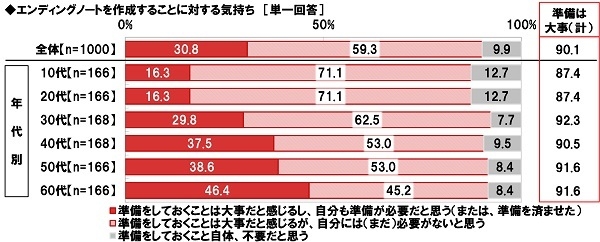

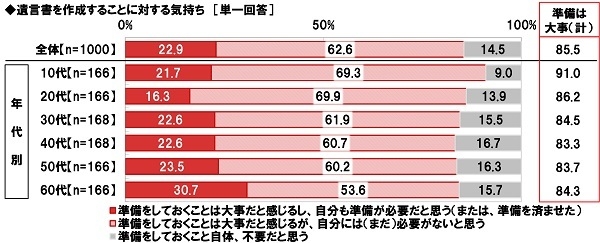

ここまで遺贈についてみてきましたが、遺贈について考えたり準備したりすることのほか、エンディングノートや遺言書を準備することなどは“終活”(人生の最期までをより良いものとするために事前準備をすること)といわれます。そこで、遺贈に続き、エンディングノートや遺言書についてどのような意識を持っているのか質問を行いました。

全回答者(1,000名)に、終活に関する意識として、エンディングノートを作成することに対する気持ちを聞いたところ、「準備をしておくことは大事だと感じるし、自分も準備が必要だと思う(または、準備を済ませた)」が30.8%、「準備しておくことは大事だと感じるが、自分には(まだ)必要がないと思う」が59.3%となり、それらを合計した『準備は大事(計)』は90.1%となりました。

年代別に『準備は大事(計)』の割合をみると、いずれの年代も9割前後が“準備は大事”であると感じているようで、エンディングノートの大切さが広く浸透していることがわかりました。また、「自分も準備が必要だと思う(または、準備を済ませた)」の割合をみると、40代~60代にはエンディングノートの作成を自分ごととして考えている人が他の年代と比べて多く、40代や50代では4割弱(それぞれ37.5%、38.6%)、60代では4割半(46.4%)となりました。

遺言書を作成することについても同様に聞いたところ、『準備は大事(計)』は85.5%と、エンディングノートの作成(90.1%)に近い割合となりました。他方、「自分も準備が必要だと思う(または、準備を済ませた)」の割合をみると、遺言書の作成は22.9%となり、エンディングノートの作成(30.8%)よりも低くなりました。遺言書の作成を自分ごとと考えている人は、エンディングノートほど多くないようです。

年代別に「自分も準備が必要だと思う(または、準備を済ませた)」と回答した人の割合をみると、60代では30.7%となり、他の年代と比べて高くなりました。

2014年調査、2016年調査と比較して「自分も準備が必要だと思う(または、準備を済ませた)」の割合の変化をみると、エンディングノートの作成については、2014年28.1%→2016年28.6%→2017年30.8%と、なだらかな上昇となりました。他方、遺言書の作成については、2014年23.6%→2016年22.2%→2017年22.9%と、エンディングノートと比べて低いまま、ほぼ横ばいで推移していることがわかりました。

◆「遺言書は元気なうちに書くべきだと思う」8割弱、ライフプランニング経験者では9割

◆「遺言書がないことは“争続”の原因になると思う」6割

◆「遺言書に関して書き方や法的効力など正確な知識を保有している」は1割半にとどまる

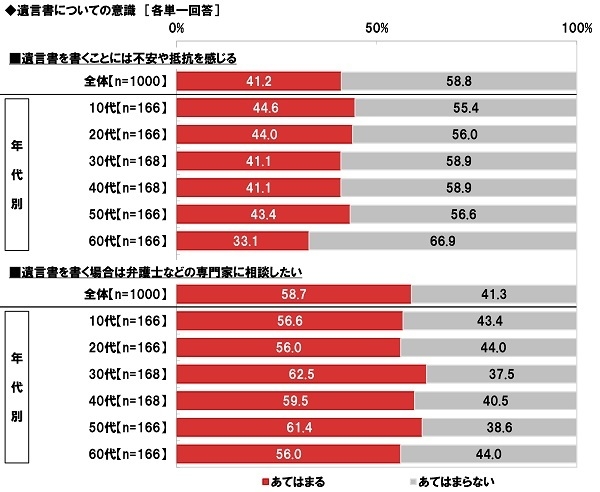

◆遺言書作成への意識 「不安や抵抗を感じる」4割強、「弁護士などの専門家に相談したい」6割弱

エンディングノートの作成と比べて、遺言書の作成を自分ごとととらえている人の割合は低くなっていることがわかりましたが、男女間や年代間などで遺言書に対する意識に違いはあるのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、遺言書についての意識を聞いたところ、≪遺言書は元気なうちに書くべきだと思う≫に「あてはまる」と回答した人の割合は77.1%、≪遺言書がないことは親族・家族の争いの火種になると思う≫では59.0%となりました。

男女別に「あてはまる」の割合をみると、男性よりも女性のほうが高くなり、≪遺言書は元気なうちに書くべきだと思う≫では男性70.6%、女性83.6%、≪遺言書がないことは親族・家族の争いの火種になると思う≫では男性55.0%、女性63.0%となりました。“相続”が“争続”(遺産分割をめぐって相続人間で争うこと)にならないようにするための手段の一つとして遺言書を書いておくべきだと考えているのは、女性に多いようです。

さらに、≪遺言書は元気なうちに書くべきだと思う≫に「あてはまる」と回答した人の割合をライフプランニングの経験別にみると、ライフプランニングの経験がない人よりも経験がある人のほうが高く、経験あり89.7%、経験なし74.8%となりました。

≪遺言書を遺した親族・家族・友人がいる≫に「あてはまる」と回答した人の割合は18.9%、≪遺言書に関して書き方や法的効力など正確な知識を保有している≫では15.0%となりました。

≪遺言書に関して書き方や法的効力など正確な知識を保有している≫に「あてはまる」と回答した人の割合を年代別にみると、60代は22.3%となり、他の年代と比べて高くなりました。

他方、≪遺言書を書くことには不安や抵抗を感じる≫に「あてはまる」と回答した人の割合は41.2%、≪遺言書を書く場合は弁護士などの専門家に相談したい≫では58.7%となりました。

≪遺言書を書くことには不安や抵抗を感じる≫に「あてはまる」と回答した人の割合を年代別にみると、60代は他の年代と比べて低く、3人に1人の割合(33.1%)となりました。

◆「老後に“おひとりさま”になってしまうと思う」6割、60代では前年調査よりも減少、10代では増加傾向に

これから高齢者の“おひとりさま”(ずっと独身、あるいは家族との死別・離別で一人暮らしをしている人)はますます増えるのではないかといわれています。

そこで、全回答者(1,000名)に、将来、自分が老後に身寄りのない状態(おひとりさま)になってしまうと、どの程度感じるか聞いたところ、「きっとなってしまうと思う」が25.4%、「どちらかといえばなってしまうと思う」が35.5%となり、それらを合計した『なってしまうと思う(計)』は60.9%となりました。6割の人が、自分も老後におひとりさまになるのではないかと感じているようです。

2016年調査と比較して『なってしまうと思う(計)』の割合の変化をみると、全体では、2016年60.3%→2017年60.9%と、ほぼ同水準となりました。年代別にみると、60代では減少傾向となり、2016年53.6%→2017年42.8%と10ポイント以上低くなった一方、10代では増加傾向がみられ、2016年60.9%→2017年71.1%と約10ポイント高くなりました。

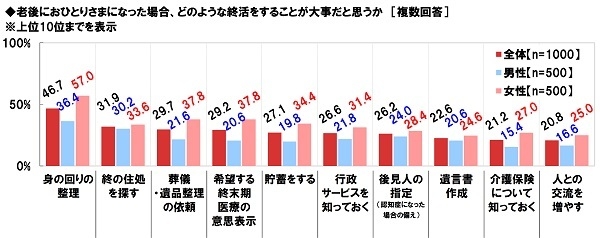

◆“おひとりさま”の終活で大事だと思うこと 1位「身の回りの整理」2位「終の住処を探す」

「希望する終末期医療の意思表示」が大事だと考えるのは女性に多い傾向

老後におひとりさまになった場合、終活としてどのようなことをするべきだと考えられているのでしょうか。

全回答者(1,000名)に、老後におひとりさまになった場合、どのような終活をすることが大事だと思うか聞いたところ、最も多かったのは「身の回りの整理」(46.7%)が5割弱、次いで、「終の住処を探す」(31.9%)が3割強となりました。おひとりさまになった場合の終活では、自身の身の回りのものを整理するほか、最期を迎える住まいを探しておくことが大切だと考えられているようです。そのほか、「葬儀・遺品整理の依頼」(29.7%)や「貯蓄をする」(27.1%)、「遺言書作成」(22.6%)などが2割台となりました。

男女別にみると、「身の回りの整理」(男性36.4%、女性57.0%)では、男性と比べて女性のほうが20ポイント以上高くなり、終活をするとしたら身の回りの整理をすることが大事であると考えるのは女性に多いことがわかりました。また、「葬儀・遺品整理の依頼」(男性21.6%、女性37.8%)や「希望する終末期医療の意思表示」(男性20.6%、女性37.8%)でも女性のほうが高い割合が大きくなりました。

空き家と遺贈について

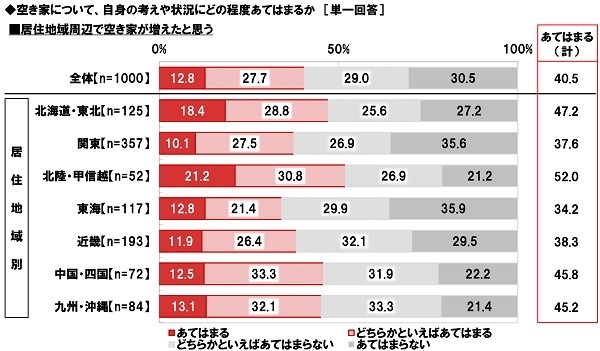

◆4割が「居住地域周辺で空き家が増えたと思う」と実感、北陸・甲信越では5割強、北海道・東北では5割弱に

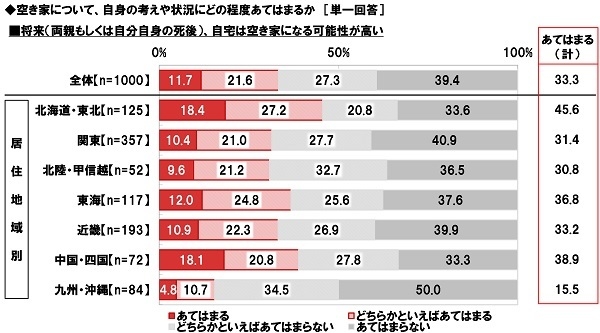

◆「将来、自宅が空き家になる可能性が高い」3人に1人

◆「もし自宅が空き家になるなら、社会貢献のための遺贈を考えたい」3割半、寄付経験者では4割半

最近は、少子高齢化などを背景に、全国的に空き家が増えているといわれています。そこで、全回答者(1,000名)に、空き家に関する自身の状況や意識を聞きました。

まず、≪現在、両親の自宅が空き家になっている≫にあてはまるか聞いたところ、「あてはまる」が10.8%、「あてはまらない」が89.2%となり、自身の両親の家が現在空き家になっていると回答したのは1割となりました。

≪居住地域周辺で空き家が増えたと思う≫にどの程度あてはまるか聞いたところ、『あてはまる(計)』(「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」の合計、以下同様)は40.5%となりました。4割の人が、現在の住まいの近くに空き家が増えていると感じているようです。

居住地域別に『あてはまる(計)』の割合をみると、関東(37.6%)や東海(34.2%)、近畿(38.3%)では3割台となっている一方、北陸・甲信越(52.0%)では5割強、北海道・東北(47.2%)や中国・四国(45.8%)、九州・沖縄(45.2%)では4割半~4割台後半となりました。

将来自宅が空き家になる可能性やその対策、空き家になった場合の意識について聞きました。

まず、≪将来(両親もしくは自分自身の死後)、自宅は空き家になる可能性が高い≫にどの程度あてはまるか聞いたところ、『あてはまる(計)』は33.3%となり、3人に1人が、自宅が空き家になってしまう可能性を感じていることがわかりました。

居住地域別に『あてはまる(計)』の割合をみると、北海道・東北(45.6%)は他の地域と比べて割合が高く、4割半となりました。

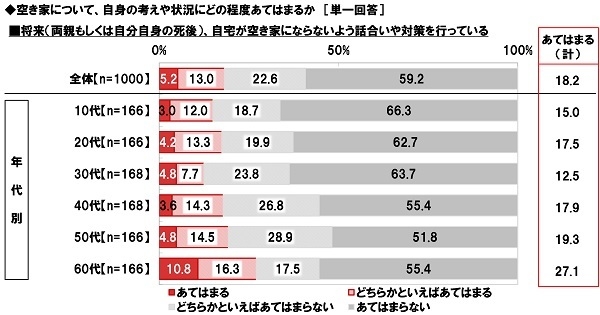

≪将来(両親もしくは自分自身の死後)、自宅が空き家にならないよう話合いや対策を行っている≫では、『あてはまる(計)』は18.2%となり、自宅が空き家にならないように対策をしている人は2割に満たない結果となりました。

年代別に『あてはまる(計)』の割合をみると、60代は他の年代よりも高く、3割弱(27.1%)となりました。

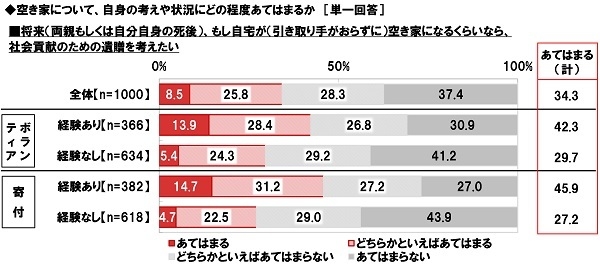

≪将来(両親もしくは自分自身の死後)、もし自宅が(引き取り手がおらずに)空き家になるくらいなら、社会貢献のための遺贈を考えたい≫にどの程度あてはまるか聞いたところ、『あてはまる(計)』は34.3%となりました。

ボランティアや寄付の経験の有無別に『あてはまる(計)』の割合をみると、経験がある人のほうが、経験がない人と比べて高く、ボランティアの経験がある人は42.3%、寄付の経験がある人は45.9%となりました。ボランティアや寄付などの社会貢献活動経験者には、空き家のままにするなら社会貢献のために自宅を遺贈したいと考えている人が多いようです。

※2014年調査とは、「遺贈に関する調査2014 http://www.msf.or.jp/information/detail/info_1526.html」を指す

※2016年調査とは、「終活と遺贈に関する意識調査2016 http://www.msf.or.jp/information/detail/info_3184.html」を指す