眼科医・有田玲子先生監修 『涙液蒸発亢進型ドライアイリスクチェックリスト』をリリース - 瞳の保湿ベールを正常化させる5つのおすすめ習慣とは -

現代人の角膜ケア研究室は、眼科医の有田玲子先生監修のもと、現代人に多く見られる「涙液蒸発亢進型ドライアイ」のリスクと可能性を判定するチェックリストをリリースいたしました。

単なる涙不足と思われがちなドライアイですが、点眼薬をさしてもなかなか改善されないドライアイは、生活習慣に伴う涙の構造の乱れが原因の可能性が高いので、該当する方はぜひチェックしてみてください。

ドライアイの86%は水分補給しても涙が蒸発しやすい“涙液蒸発亢進型”

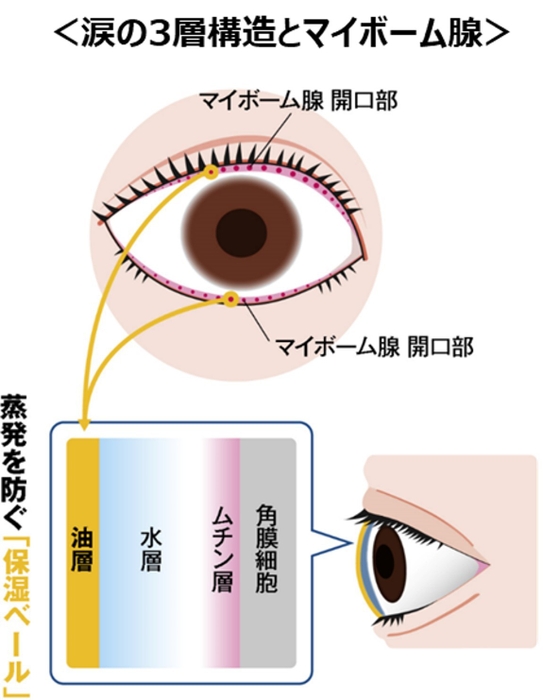

涙は、「油層」「水層」「ムチン層」の3層で成り立っており、その中でも「油層」はまるでベールのように瞳を守り、涙の蒸発を防ぐ役割を果たしています。「涙液蒸発亢進型」のドライアイの人は、この油層が不安定になり、涙が乾きやすくなっています。油層を形成する油は、まつ毛付近にあるマイボーム腺から分泌されますが、不完全なまばたきや食生活の偏りによって、マイボーム腺から分泌される油の量や質が変わってしまうことが原因です。

また、ドライアイ全体の86%(※1)は『涙液蒸発亢進型』であることが論文等で明らかになってきています。

(※1)「ドライアイ全体の86%は脂不足のドライアイ」に関する文献 Distribution of aqueous-deficient and evaporative dry eye in a clinic-based patient cohort: a retrospective study Lemp MA, Crews LA, Bron AJ, Foulks GN, Sullivan BD. Cornea 2012 May;31(5):472-8.

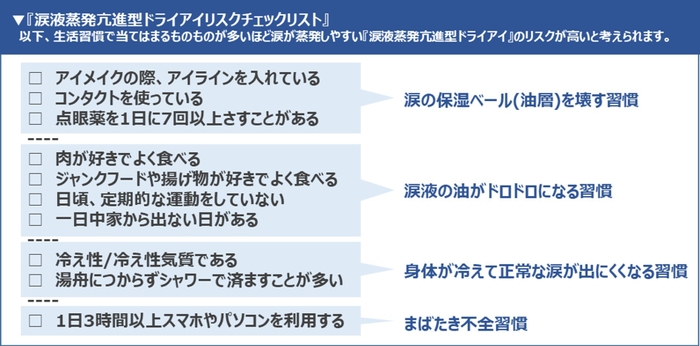

『涙液蒸発亢進型ドライアイ』のリスクをチェック!

目の渇きに困っている人は以下の生活習慣に該当しませんか?当てはまる個数が多ければ多いほど、『涙液蒸発亢進型ドライアイ』のリスクが高いと言えるので注意が必要です。ぜひチェックしてみてください。

※各習慣については以下をご参照ください。

【解説】涙液蒸発亢進型のドライアイになりやすい習慣とは

有田 玲子 先生

伊藤医院眼科副院長 慶應義塾大学元眼科非常勤講師 東京大学眼科臨床研究員

ドライアイ症状の原因は、空気の乾燥など外的な要因もありますが、大半が水分補給をしてもその水分を守れずすぐに蒸発してしまう『涙液蒸発亢進型』であることが分かっています。一見、ドライアイと関係のなさそうな習慣でも『涙液蒸発亢進型』に該当する人は下記のような習慣を送っている傾向があります。それぞれ詳しく解説しているので、自分に該当するものがあればチェックしてみてください。

●涙の保湿ベール(油層)を壊す習慣

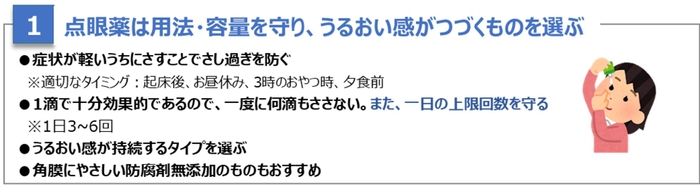

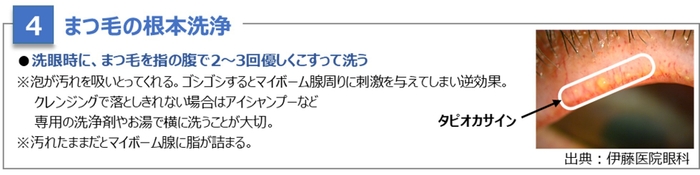

自ら涙の蒸発を防ぐ保湿ベール(油層)を壊してしまっている可能性があります。例えば、アイメイクの際、アイラインをしっかり引くと、マイボーム腺が詰まる原因になります。マイボーム腺が詰まると油分が出にくくなり涙液蒸発亢進型のドライアイを引き起こします。ドライアイは目を充血させたり、角膜を傷つける要因になるため、アイラインを引く際は、粘膜ではなくまつ毛の生え際までにとどめておきましょう。また、コンタクトの装着は、涙が目全体に広がりにくくなり、油層が乱れてしまい乾燥に繋がります。さらに、点眼薬はさせばさすほど良いと思っている人が多いですが、さしすぎは返って逆効果です。さしすぎることで、涙の構造が乱れドライアイを引き起こす原因となるので用法・容量を守って使用しましょう。

●涙液の油がドロドロになる習慣

血液と涙は同じ成分であることから、涙は透明の血液とも言われ、体内の血液がドロドロになると、涙液の油もドロドロに。中性脂肪やコレステロール値とマイボーム腺の機能不全(油不足のドライアイ)が相関関係にあることが分かっています。このタイプに分類された方は、食事や運動不足を見直してみると良いでしょう。

●身体が冷えて正常な涙が出にくくなる習慣

“冷えは万病のもと”と言いますが、実はドライアイとも関連しています。ドライアイは血流と大きく関係しており、身体が冷えてしまうと、血流が滞り、涙の生産性も減ってしまいます。身体を温めることで涙の成分である水分や油分が出やすくなるので、冷やさないよう心がけましょう。

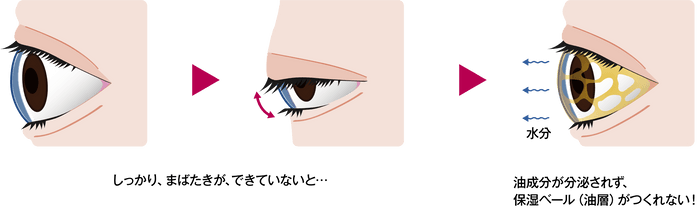

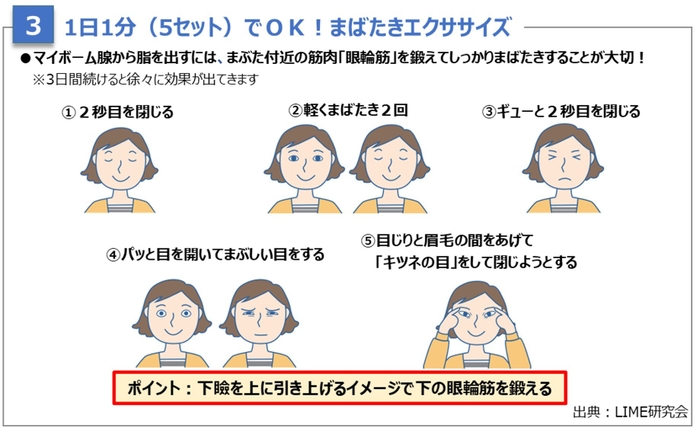

●まばたき不全習慣

まばたきにも「量」と「質」があり、どちらも低下すると涙の構造を乱す原因に。スマートフォンやパソコンなどVDT作業時間が増えることで、著しくまばたきの回数は減少してしまいます。さらに、無意識にまばたきをしていても、上瞼と下瞼が100%くっついていない状態では何の意味もありません。まばたきが浅くなることで、涙腺からの水分、マイボーム腺からの油分も出にくくなります。

~瞳の保湿ベールを正常化させる5つのおすすめ習慣~

有田先生プロフィール

有田 玲子 先生

伊藤医院眼科副院長 慶應義塾大学元眼科非常勤講師 東京大学眼科臨床研究員

2012年、眼科医、一般のかた、患者さんに涙のあぶら・マイボーム腺の重要性を啓蒙するべくLid and Meibomian Gland Working Group(LIME研究会)を立ち上げ、涙のあぶらの重要性をより多くの方々に発信していくことを目的に講演会・講習会・ハンズオンワークショップ・患者さん向けパンフレットの作成などActiveに活動している。国際的には涙のあぶらに関する英文論文を70報以上Publishしており、涙のあぶらに関する論文数では世界一となっている。

最近では一般の方へドライアイの正しい知識啓蒙のためYouTubeチャンネルを配信している。

https://linktr.ee/AritaReiko

参考情報

「現代人の角膜ケア研究室」とは

「現代人の角膜ケア研究室」(URL: https://www.kakumaku-lab.jp/ )は、近年増加していると言われている「角膜上皮障害(角膜に傷がついた状態 等)」から現代人の目を守るため、角膜の専門家によって構成された啓発団体です。正しい角膜のセルフケアの方法や、角膜上皮障害の可能性が分かるチェックリストなど、角膜に関する情報を分かりやすく紹介しています。

コンテンツの提供も可能ですので、ご希望の方はお問い合わせいただけますと幸いです。