会社員1,060名に聞く「人事評価の納得感とデジタル化」 実態調査 寛容な評価をする上司と、自分に厳しい部下

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンク(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:奥村 達也)は、全国の会社員・経営者1,060名を対象に、この度「人事評価の納得感とデジタル化」に関するアンケート調査を実施しました。

調査結果トピック

●勤め先に人事評価の仕組みがある方は約6割、過半数が半年ごとに評価を実施

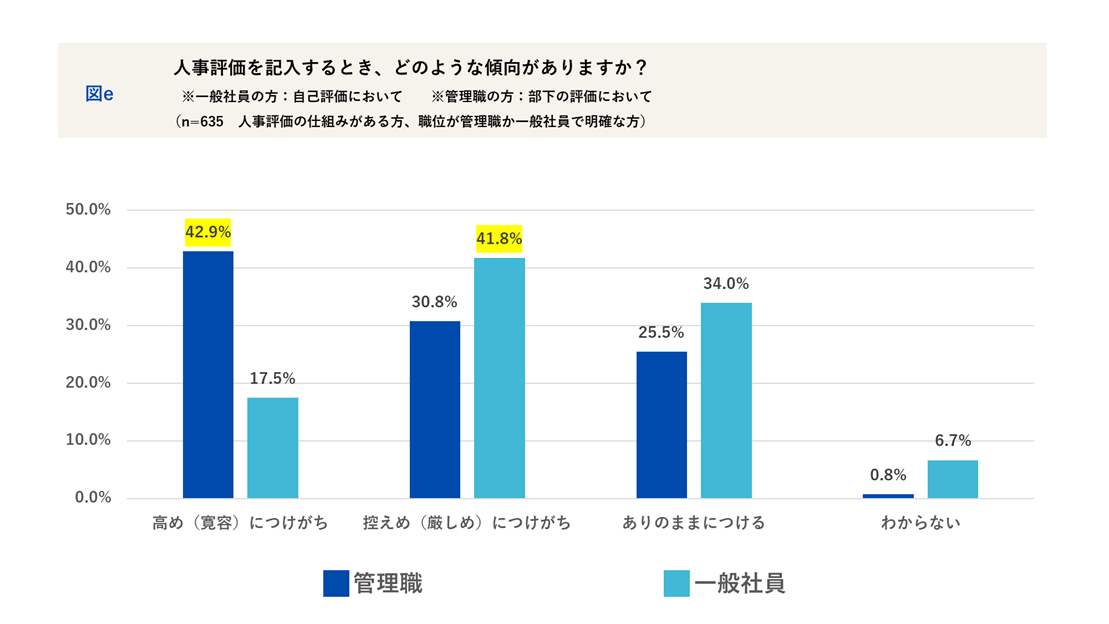

●管理職の4割は部下を寛容に評価し、社員の4割は自己評価を厳しめに行う傾向

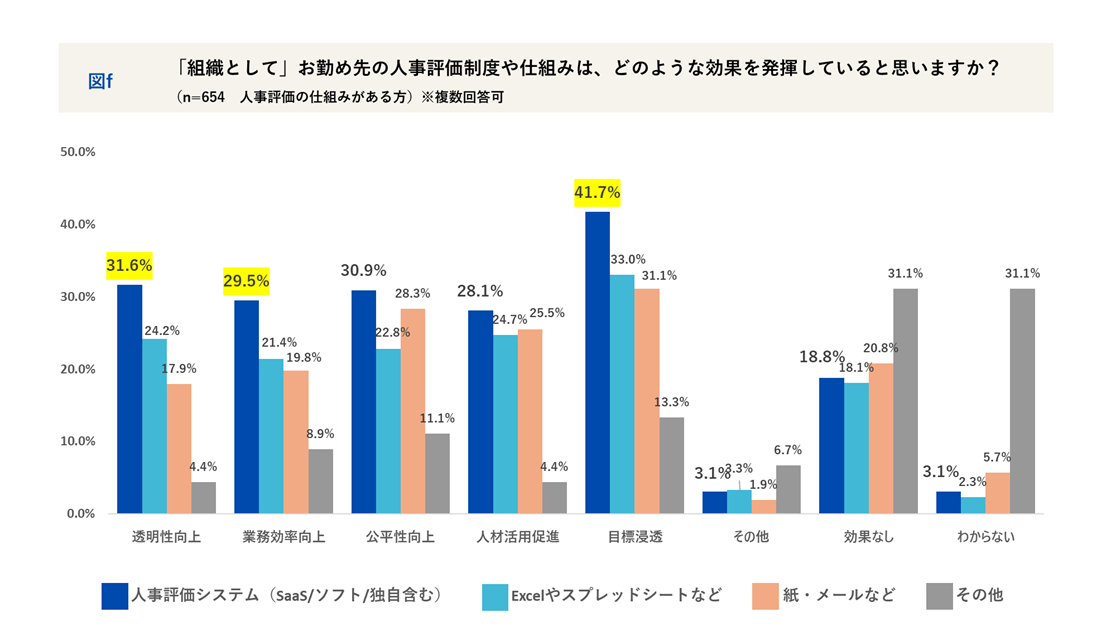

●人事評価システムは「目標の浸透」「透明性の向上」「業務効率化」で明確な効果が確認される

人的資本開示の義務化や評価制度の多様化が進むなか、人事評価の運用と従業員の納得感は企業にとって重要な課題となっています。

まもなく2025年度上半期を終え、多くの企業で評価が行われるこの時期に合わせ、その実態を明らかにするために調査を行いました。

本調査では、人事評価制度のデジタル化の有無や、管理職と一般社員の認識差に焦点を当て、現場のリアルを示しています。

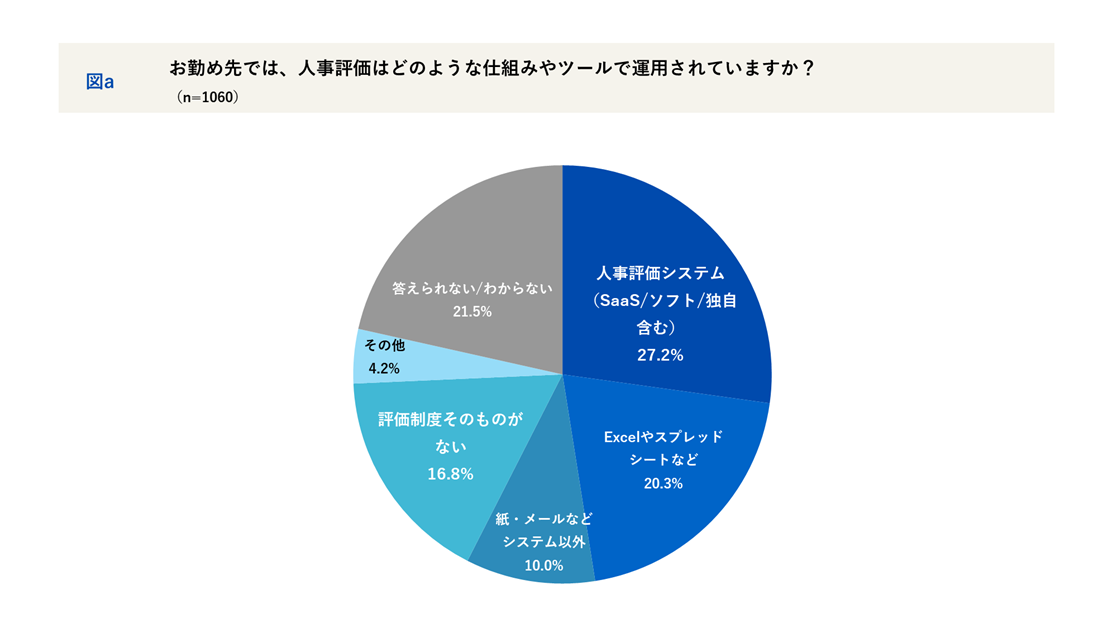

人事評価の仕組みがある企業は約6割

人事評価システムやExcel、メール・紙などを用いた仕組みを持つ企業に所属する方は全体の61.7%でした。

一方で「評価制度そのものがない」「答えられない/わからない」と答えた方は38.3%にのぼります。導入企業の中では専用の「人事評価システム」を利用する割合が最も高く、制度を持たない企業と、専用ツールを活用する企業との二極化が進んでいる実態がうかがえます。

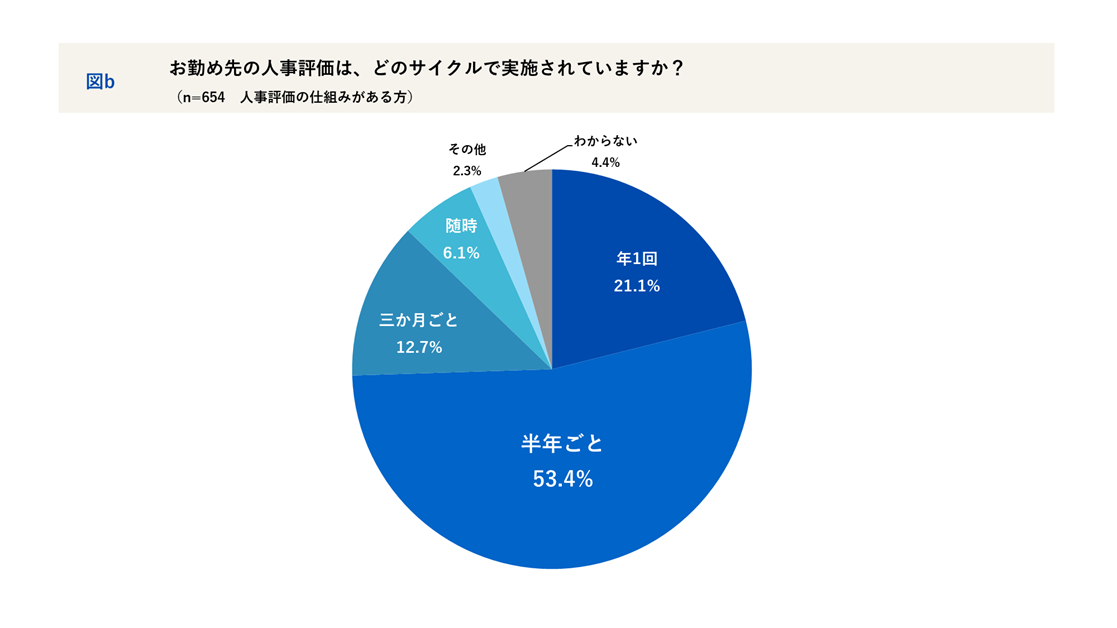

また、人事評価の仕組みがある方に、評価サイクルを聞いたところ、半年に1回実施するという回答が53.4%で最多となりました。

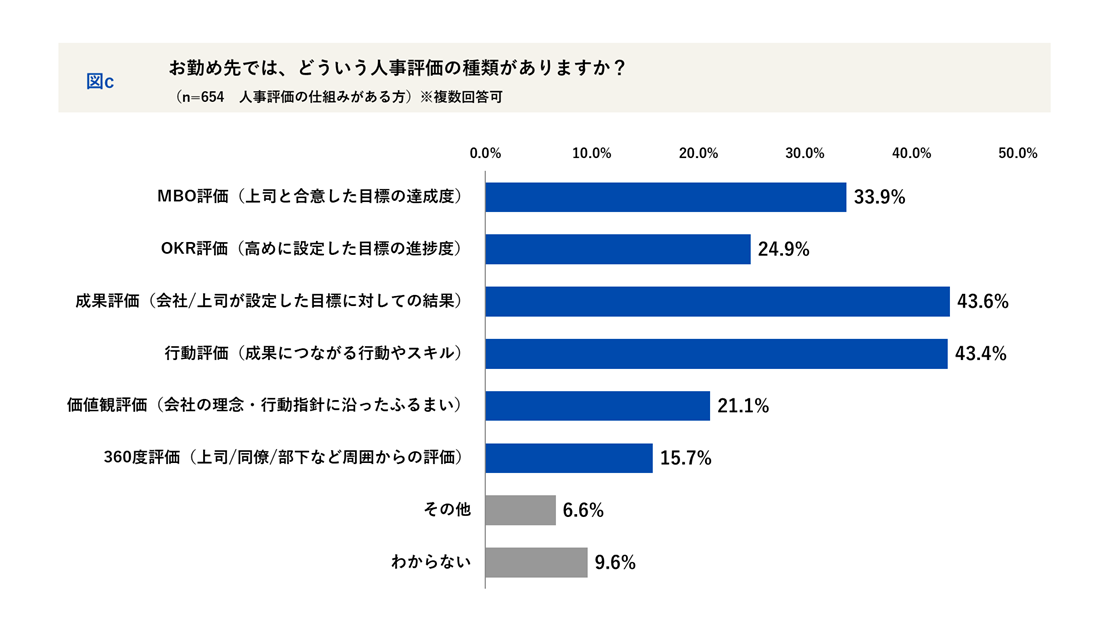

方式は成果評価、行動評価、MBOの三本柱が主流

会社が設定した目標に対する達成度をみる「成果評価」を取り入れている企業が43.6%と最も多く、僅差でスキルや成果につながる行動をみる「行動評価」が続きます。さらに、個人ごとに上司と合意した目標の達成度を評価する「MBO」も広く用いられており、この三方式が人事評価の主流であることがわかりました。

一方で、比較的新しい「360度評価」や、企業理念・信念に沿った行動を評価する「価値観評価」を導入する企業は少数にとどまっています。企業の人事評価は、いまだ新しい方式の導入には慎重である実態が浮かび上がりました。

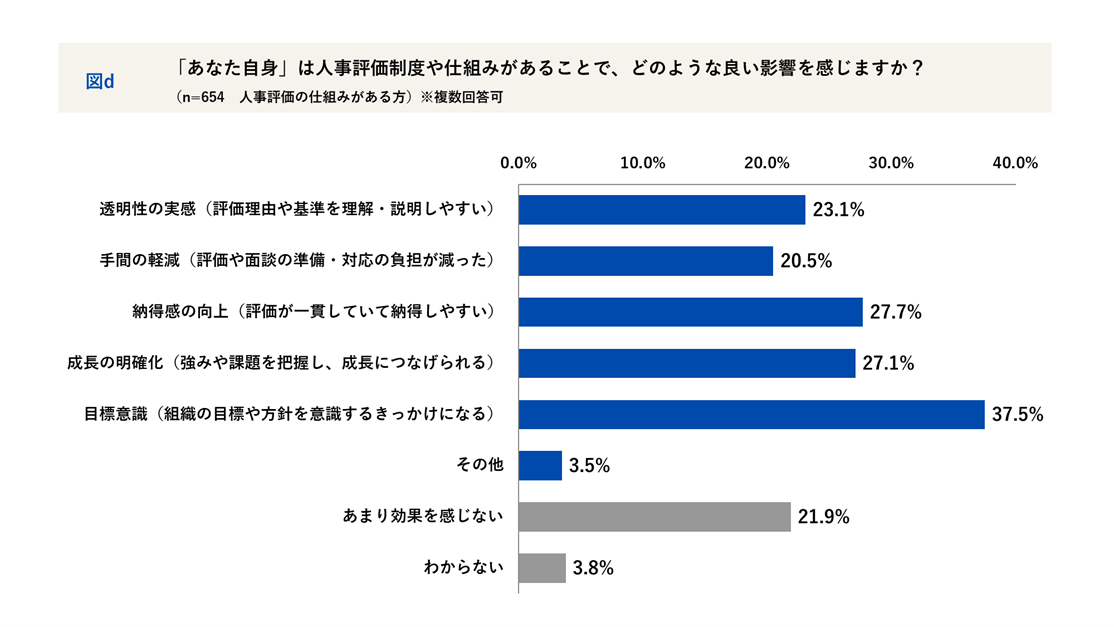

人事評価制度は「目標意識」の向上に影響

個人が感じる「人事評価制度の良い影響」について尋ねたところ、「目標意識の改善」37.5%が最も多い結果となりました。

続いて「納得感の向上」「成長の明確化」「透明性の実感」「手間の軽減」といった回答が並び、人事評価制度が多方面に作用していることがわかります。

とりわけ「まず何を目指すのか」を意識づける効果が大きく、制度が社員の目標設定のきっかけになっている実態が浮かび上がりました。

上司の4割が寛容に、社員の4割は自分に厳しく

人事評価の傾向を尋ねたところ、上司が部下を「高め(寛容)」に評価する割合は42.9%。一方で社員は、自己評価を「厳しめ(控えめ)」につける割合が41.8%でした。

上司は「頑張りを認めたい」と考え、甘めに点をつけがちで、社員は「まだ十分ではない」と感じて自己評価を低くする傾向があります。

その結果、評価シートに上下の認識のずれが生じ、面談で「思ったより高評価だった」と驚くのも職場でよく見られる光景です。

こうした人間味ある評価のやりとりは職場の一側面ですが、人事評価においては認識のずれをできるだけ小さくしていくことも重要です。

人事評価システムの利用者は「目標浸透」「透明性」「効率化」を実感

人事評価制度が組織にどのような効果をもたらしているかを尋ねたところ、専用の人事評価システムを利用している企業は、Excelなどのシートで運用している企業に比べて、

●「目標の浸透」で +8.7ポイント

●「透明性の向上」で +7.4ポイント

●「業務効率の向上」で +8.4ポイント

の効果実感があることがわかりました。

紙やメールベースでの評価と比べると差はさらに大きく、専用のデジタルツールの導入が組織運営に確かなメリットをもたらしていることが浮かび上がっています。

人事評価は、単なる制度の有無ではなく、その運用方法やデジタル化の方法によって組織文化を大きく左右します。今回の調査からは、管理職と社員の間にある認識の差や、専用システム導入による透明性の向上といった現実が浮かび上がりました。

働き方が多様化するいま、評価の仕組みをどう進めていくかが、多くの企業にとって大きなテーマになっていきそうです。

『デジタル化の窓口』とは

『デジタル化の窓口』は、SaaSをはじめとするIT製品・サービスの導入事例や特徴、選び方をわかりやすく紹介するサービスです。

法人ユーザーは自社に最適なITサービスを見つけることができ、SaaS事業者は導入事例とあわせて法人ユーザーへ自社サービスを訴求することができます。

■『デジタル化の窓口』公式サイト:https://digi-mado.jp/

■IT事業者様向けサービス概要:https://digi-mado.jp/vendor/

調査の詳細

調査期間 : 2025年9月16日~2025年9月18日

調査対象 : 国内在住の会社員・経営者の20代から60代男女

有効回答者数 : 1,060名

調査機関 : 『デジタル化の窓口』

(運営元:株式会社クリエイティブバンク)

調査方法 : インターネットリサーチ(ジャストシステム「Fastask」利用)

調査元記事URL: https://digi-mado.jp/article/109230/

※引用、転載の際は出典元として『デジタル化の窓口』と調査元記事URLの明記をお願いいたします。