児童主体のクラウドファンディング「みんなのオリーブの森」プロジェクト始動 - 堺市立新檜尾台小学校

児童の「やりたい」を形に

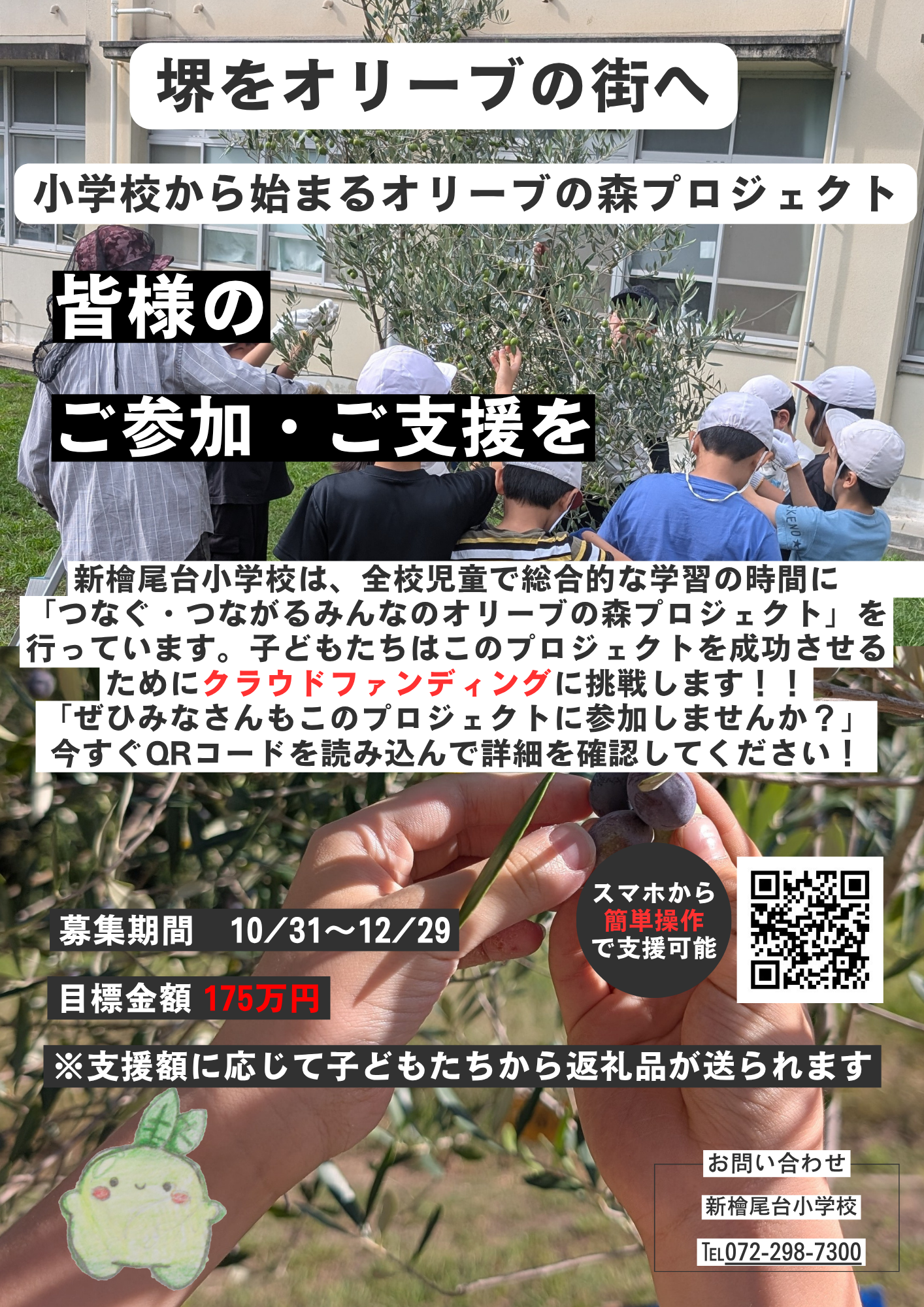

堺市立新檜尾台小学校(所在地:大阪府堺市南区新檜尾台3丁7番1号、代表:古谷俊之校長)は、児童が主体となってクラウドファンディングに挑戦する「新檜尾台小学校~つなぐ・つながるみんなのオリーブの森~プロジェクト」を開始しました。目標金額175万円の達成に向け、2025年12月29日まで支援を募集しています。

子どもたちが主体的に取り組むSDGs教育

本プロジェクトは、泉北ニュータウンにある全校児童268名の新檜尾台小学校で、かつて荒れていた学習園を「オリーブの森」として再生し、児童たちが主体的にオリーブを育て、加工し、販売するまでの過程を学ぶことを目指しています。2025年3月に植樹されたオリーブの木を中心に、4年生が総合的な学習の時間を活用して学びを深めており、児童会や理科委員会も協力して全校で取り組んでいます。

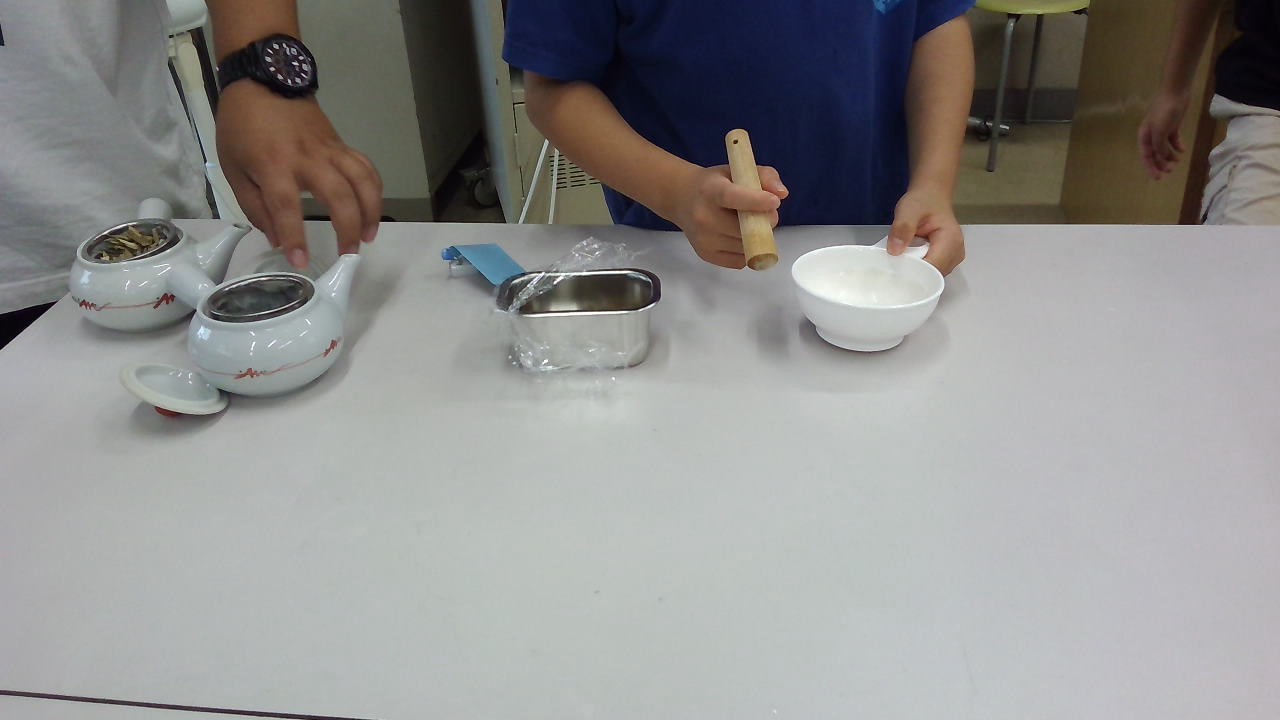

児童たちは自ら「オリーブの森」のキャラクター「オリモチ」を考案したり,大阪府立農芸高等学校の「ぶた部」による出前授業を受けたり、関西大学の商学部学生や地元の北野緑生園と連携して地域マルシェに出店したりするなど、多角的な体験を大切にした学習活動を展開しています。

今回のプロジェクトは,地域との共同事業を強く打ち出しています。地域として人口の減少が進む中,「魅力ある町づくり,豊かな高齢社会,学び続ける人生」を目標にオリーブの森と子どもたちと共に歩む構想を展開中です。日頃の水やり・剪定・収穫等,子どもたちと協働して活動することにより,健康維持を図ることはもちろん,未来を担う子どもたちと会話をしながら進めることは,精神衛生上,大変良いことと考えます。隣接する空き教室を「オリーブラボ(研究室)」としたり,地域コミュニケーションルームも作り,交流の充実を図っています。本校と本地域の取り組みをパイロット的事例として,各地の自治会にも広がり,特に堺市全体で取り入れ,堺を「オリーブの街」として有名にしたいことを子どもたちは夢みています。

児童の「やりたい」から生まれたクラウドファンディング

このプロジェクトの特徴は、クラウドファンディングの発案から実施まで児童が中心となって進めている点にあります。学習を重ねるうちに「オリーブオイルを作りたい」「オリーブでバスボムを作りたい」「オリーブを収穫して売りたい」といった児童のアイデアが次々と生まれました。しかし、植樹したばかりのオリーブはまだ十分に実をつけず、「どうしたら実をたくさんならせるか」「オリーブの樹を増やせないか」という課題に直面しました。

そこで、児童たちが自分たちで調べる中で、クラウドファンディングというアイデアにたどり着きました。「資金がないとやりたいことができない」「たくさんの人に新檜尾台小学校のオリーブの森のことを知ってもらいたい」という強い思いから、READYFORを通じたプロジェクトを立ち上げています。

集まった資金は、①オリーブの交配・植樹費用(150万円)、②オリーブの森の手入れ等費用(120万円)、③オリーブを広める啓発費用(30万円)に活用される予定です。

未来につながる循環型プロジェクト

長期的なビジョンとして、オリーブの森で育てたオリーブを「新檜尾台オリーブ」としてブランド化し、児童が自ら商品開発から販売までを手がける循環型の教育プログラムを構築していきます。また、挿し木などを活用して堺市内の他校にもオリーブを広げ、地域全体をオリーブの産地として発展させることも視野に入れています。

エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社から、大阪・関西万博で使用されていたベンチを、閉幕後のレガシーとして新檜尾台小学校に寄贈していただきました。企業や地域との連携も広がりを見せています。

プロジェクト概要

- 名称:新檜尾台小学校~つなぐ・つながるみんなのオリーブの森~プロジェクト

- 実施期間:支援募集期間 2025年12月29日まで

- プロジェクト実施完了予定:2026年3月31日

- 目標金額:1,750,000円

- 支援方法:クラウドファンディングサイト「READYFOR」にて受付

- リターン:1,000円から10万円までの8種類を用意(感謝のメール・お手紙、オリーブを使った工作体験、オリーブの樹木プレート設置権など)

- URL:READYFOR「新檜尾台小学校~つなぐ・つながるみんなのオリーブの森~プロジェクト」

会社概要

- 名称:堺市立新檜尾台小学校

- 所在地:大阪府堺市南区新檜尾台3丁7番1号

- 代表者:古谷俊之校長

- 全校児童:268名

- 特色:泉北ニュータウン内にあり、自然豊かな環境を生かした教育活動を展開

本プロジェクトは、子どもたちが主体的に地域と連携しながらSDGsや環境教育に取り組む先進的な事例として注目されています。未来を担う子どもたちの「やりたい」という思いを形にするため、多くの方々の応援をお待ちしています。