マンション住むなら持ち家派?賃貸派? わたしの選択|property technologies

マンションに住むなら「賃貸」か「持ち家」か——「家賃を払い続けるのはもったいない」「でも住宅ローンは重荷になりそう」「賃料が上がり続けて負担増 ※¹」など、マンション住まいを検討する際、誰もが一度は抱く悩みです。実際のところ、賃貸と持ち家では10年間でどれだけの費用差が生まれるのでしょうか。家賃、住宅ローン、管理費、税金、購入金額・売却金額、諸費用まで、あらゆる費用を鑑み徹底的に深堀します。

「なんとなく」ではなく、確かな数字に基づいた住まい選びをするために、リアルな数字と、それぞれを選んだ人たちの本音から、あなたにとって最適な選択肢を見つけましょう。

※出典:”2025年6月 全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向”|アットホーム株式会社. 2025年7月24日. https://athome-inc.jp/news/data/market/chintai-yachin-202506/

1. 数字で見る 賃貸VS持ち家の真実

現在、賃貸マンションにお住まいの方が、その部屋(物件)を買い取る事例は増加傾向にあり、株式会社property technologiesグループ内においてもその数は増えています。理由としては、今の住まいが気に入っていることから今後も住み続ける予定のため、「家賃として支払い続けてきた費用を資産形成のために活用したい」「所有することによって、住み続けるだけでなく、将来的に売却や賃貸として活用したい」といった声が多く聞かれます。

住宅ローン金利の上昇や不動産価格の上昇傾向など、不確定要素に不安を感じる方も多い中、検討の際は何に注意すればよいのでしょうか——

「住まいコスト」の把握・理解 のち 価値観や重要視するポイントできめる

賃貸と持ち家、どちらが良いかは、個人の価値観やライフプランによって異なります。将来の収入や家族構成、住みたいエリアなどを考慮し、メリット・デメリットを比較検討することが重要となります。とはいえ、重要な比較要素の1つとなってくるのは賃貸であれ持ち家であれ、そこに住んでいる間のコスト(住まいコスト)ではないでしょうか。双方のコストを比較したうえで、個々の価値観など重要視するポイント重ねて比較することが、自分にとって最適な選択をすることにつながります。

何を優先したいかを明確にするためにも、まずは「住まいコスト」について、実在するマンションの事例を参考に比較してみます。条件は、「大阪市内のファミリー向けマンション」を「2015年4月に購入、2025年3月に売却」した場合の所有コストと同期間(2015年4月~2025年3月)内に賃貸していた場合の賃貸コストの比較となります。なお、マンション価格は全額住宅ローンで、諸費用は自己資金で支払い、車を所有しているため駐車場(1台分)が必要という設定にしています。

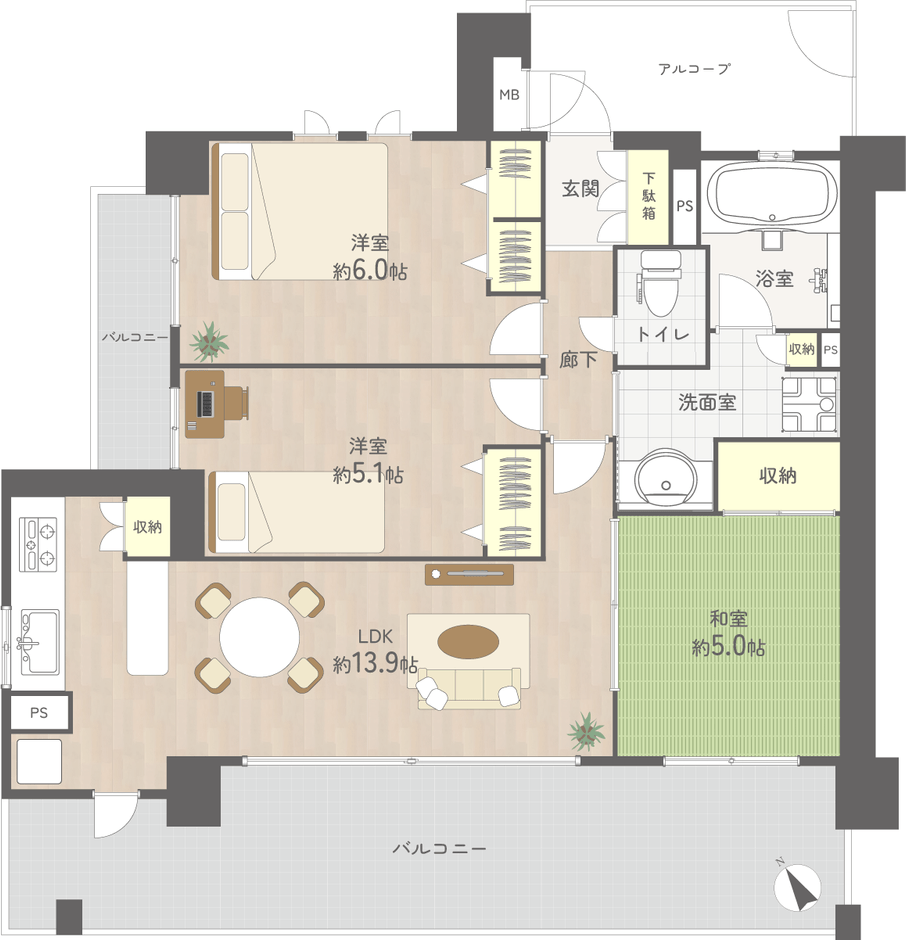

本事例の当事者が住む予定のマンションの概要は以下の通りです。

毎月の賃料は140,000円、マンションの相場価格は2,330万円(2015年時)です。

【マンション概要】

・大阪市内のファミリー向けマンション

・角部屋:3LDK・65㎡

・駅から徒歩5分

・主要ターミナル駅から一駅先に位置しているので、

スーパーも近くにあり過ごしやすい環境

・南西向きのため、日当たり良好

・ペット飼育可(管理規約による)

「住まいコスト」を考える場合、「賃貸」と「持ち家」でそれぞれお金が必要となるタイミングがあります。大きく分けると、初期コストとランニングコストに分類されます。

例えば、物件が気に入って賃貸(借りること)になった場合、初期コストとして必要となる費用項目は以下の通りです。

▸仲介手数料 ▸家賃保証料 ▸敷金・礼金 ▸火災保険料

そして、ランニングコストとして必要となる費用項目は以下の通りです。

▸家賃(管理費含む) ▸駐車場代 ▸更新料 ▸火災保険料

同じように物件が気に入って購入することになった場合、初期コストとして必要となる費用項目は以下の通りです。

▸頭金(借入も可能) ▸諸費用(仲介手数料・印紙税・登記関係費用)

▸ローン関係費用(印紙税・事務手数料・保証料・登記関係費用)

そして、ランニングコストとして必要となる費用項目は以下の通りです。

▸住宅ローン返済 ▸管理費・修繕積立金 ▸駐車場代 ▸固定資産税・都市計画税 ▸火災保険

さらに、売却時に必要となる費用項目は以下の通りです。

▸住宅ローン返済残額 ▸諸費用(仲介手数料・印紙税・登記関係費用)

この時に、コストではなく、所有マンションを売却した金額の収入がある点が重要です。

次頁の「賃貸VS持ち家 収支比較表」をご覧ください。

※家賃(管理費含む)については、2015年4月1日時点での賃料表示を参照しています

※賃料(2015年4月時)および購入金額(2015年4月時)と売却金額(2025年3月時)については、「株式会社property technologies PropTech戦略部」のビッグデータを活用し金額を算出しています

数字で見る「収支の比較結果」

今回の試算では、10年間での差額は約2,000万円でした(賃貸2,039万円 vs 持ち家 約43万円)。初期費用と資産性の有無が両者の最も大きな違いであり、10年間の総支出(住まいコスト)では賃貸の方が高くなる傾向が見て取れます。

持ち家のほうが「住まいコスト」を抑えられる要因は、売却益の発生や住宅ローン控除の節税効果です。ただしこれは一例であり、物件価格や金利、市況により結果は大きく変動します。

「賃貸」は初期費用がある程度かかりますが、月々の支出は家賃が主で分かりやすいです。維持管理費用や修繕費の心配がなく、急な出費が少ない安定性がメリットです。ただし、支払った費用は資産として残らず、将来的な売却益などもありません。

一方、「持ち家」は住み始める時に初期費用が必要で、月々の支出もローン返済に加えて管理費、修繕積立金などが必要となります。また、専有部内の修繕費など突発的な出費も自己負担となります。しかし、物件が自身の資産となり、将来的な価値上昇の可能性を秘めています。

重要なことは、賃貸であれ持ち家であれ「住まいコスト」が発生すること、そして「住まいコスト」の内容を把握しておくことです。

必要になるお金に対して漠然と不安を抱くのではなく、個々のライフプランに合わせてまとまった期間(例えば、5歳のこどもが大学卒業するまでの17年間など)で区切って収支比較表を作成してみることをおすすめします。

2.選択の理由を深掘り

賃貸派の本音

【マンション賃貸vs持ち家】の議論で、賃貸派が口を揃えるのは、「圧倒的な身軽さ」―彼らが重視するのは、住まいが足かせにならない自由な生き方です。

▸転勤やライフスタイルの変化にすぐ対応できる

▸初期費用が抑えられる(持ち家は諸費用で数百万円かかる)

▸設備の故障は大家さん負担で安心

▸近隣トラブルがあっても引っ越ししやすい

▸人生のステージに合わせて柔軟に“住まい”を最適化できる安心感は、賃貸だからこそ得られる特権

持ち家派の本音

【マンション賃貸vs持ち家】の議論で、持ち家派が口を揃えるのは、「安心感と資産形成」―彼らが重視するのは、将来にわたる「揺るぎない安心感」です。

▸家族の成長やライフスタイルに合わせて自由にリフォーム可能

▸ローン完済後は住居費負担が大きく減る

▸資産として残せるメリットがあり、不動産市況によっては売却益が期待できる

▸住み替えのハードルは下がっているので、柔軟に“住まい”の最適化を実現できる

比較考察

賃貸派と持ち家派、それぞれの本音を比較すると、一見対立するように見える両者の主張も、究極的には「自分にとって最も安心できる、最適な住まい方を追求している」という点で共通しています。

賃貸派は、不確実性の高い現代において、流動性や変化への対応力を「安心」と捉え、持ち家がもたらす固定費や維持管理の手間を回避することで、精神的・経済的な身軽さを選択します。

対照的に持ち家派は、住まいを物理的な「居場所」だけでなく、家族の歴史を刻む「拠点」であり、同時に将来への「投資」と捉えることで、長期的な安定と資産形成による「安心」を追求します。また、老後の生活設計を考えた場合でも、ローン完済後の住居費は管理費や税金程度に抑えられる等の「安心」があります。

どちらの選択も、現代社会を生きる人々が、それぞれの価値観とライフプランに基づいて、より良い人生を築こうとする合理的な判断といえます。

🎯ワンポイント

変動金利の不安を解消! リアル事例でわかる住宅ローン返済額の「真実」

住宅を購入する際に多くの人が利用する「住宅ローン」ですが、その返済額は金利によって大きく左右されると言われます。

変動金利を選択した場合、借入当初は低金利でスタートできるというメリットがある反面、将来的に金利が上昇すれば月々の返済額が増加するリスクがあるとも考えられますが、実際の月々の返済額にどの程度の影響があるのでしょうか。今回の事例(大阪市内のファミリー向けマンション)を参考にしてみましょう。

本事例では、2015年4月に借入(変動金利:0.775%)を始めてから約9年間、毎月の支払額は63,357円でした。2024年10月に金利が上がり(変動金利:0.925%)、毎月の支払額は64,539円でした。その差は1,200円/月程度です。金利が上昇しても実際の返済額への影響は緩やかであることが分かります。

さらに、全国主要都市の平均家賃と住宅ローン金利・返済額を比較した下記の図もみてみましょう。

左のグラフを見ると、全国主要都市の平均家賃が12.8万円であるのに対し、低金利(0.475%)で借りた場合のローン返済額は6.2万円と半分以下に収まっています。

さらに右の表は、将来の金利上昇リスクを示したものですが、仮に金利が2.475%まで上昇しても返済額は約8.5万円です。依然として平均家賃を下回っており、持ち家の支払い優位性が続くことが見て取れます。

このように、現在の賃料水準を考慮すると、金利がある程度上昇しても、持ち家の月々の支払い負担の軽さは維持される可能性が高いと言えるでしょう。

まとめ

マンションの「賃貸」「持ち家」の選択において、今回の試算では10年間で約2,000万円の差額が生まれました。ただし、これは一つの事例であり、立地や市況、金利動向によって、結果が変わる可能性はあります。

重要なのは、以下の点を総合的に判断することです。

住まい選びは自分の価値観と向き合うことが大切です。フラットに判断するためには、正確な知識を身につけておくことが成功の秘訣といえるでしょう。

あなたならどちらを選びますか?ぜひ一度、具体的なシミュレーションを通じて、最適な選択を見つけてみてください。

「自分ならどうする?」と考えた方は、ぜひ一度シミュレーションを試してみてください。

あなたに最適な選択がきっと見えてきます。お気軽にお問い合わせください!

(編集・執筆/property technologies 永江 直人)

適用に際しての具体的な注意点

・上記は令和6年10月末時点の適用法令・通達等に基づき記載しております。

・上記事例等は一例であり実際に適用する場合にはご自身が適用要件を満たしているか専門家等にご確認の上適切にご対応頂きますようお願い致します。

・本記事の記載内容にあてはめて適用することを保証するものではありませんのでご留意願います。

監修/大谷 修太(おおたに しゅうた)

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士

2012年にみずほ銀行へ入社後、2014年みずほ信託銀行へ出向。

2024年まで相続・事業承継・不動産を専門とするコンサルタントとして毎年100家族以上のご相談に対応。現在は独立し「相続や事業承継で経済的に不幸になるご家族を一人でも減らしたい」という理念のもと、幅広い層の皆さまに最適なソリューションを提供。

株式会社property technologies(プロパティ・テクノロジーズ)について

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ~テクノロジーで人生の可能性を解き放つ~」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約13,500戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル(住まい)×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。

<会社概要>

会社名:株式会社property technologies

代表者:代表取締役社長 濱中 雄大

URL:https://pptc.co.jp/

本社:東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階

設立:2020年11月16日

上場:東京証券取引所グロース市場(5527)

本掲載内容は、情報提供を目的とし掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。

本掲載内容に基づくお客様の決定・行為およびその結果について、当社グループは一切の責任を負いません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。なお、本掲載内容は予告なしに変更されることがあります。