ナノケージに捕獲したイオンの回転と振動を精密計測

C60フラーレンに閉じ込めたリチウムイオンの運動状態を解明! Physical Review B、公開日(米国:2025年8月19日/日本:2025年8月20日)

名古屋市立大学の青柳忍 教授、モスクワ物理工科大学のボリス ゴルシュノブ 教授、近畿大学の鈴木晴 准教授、大阪大学大学院理学研究科の中野元裕 教授らの研究グループは、サッカーボール型の炭素分子C60フラーレン(図1)に閉じ込めた1個のリチウムイオンの運動状態(図2)を、テラヘルツ波から赤外線までの広帯域な吸収分光(図3)と、理論的な計算により詳細に明らかにしました。今回明らかになったC60内のイオンの運動を利用することで、分子サイズのスイッチや素子などに応用できる可能性があります。またイオンの運動による電磁波吸収は、高分解能なイメージングやセンサー、暗号技術などに応用できる可能性があります。

【研究のポイント】

●同位体効果を利用することで、リチウムイオンの運動が関与する吸収線を特定

●広帯域な吸収スペクトルから、リチウムイオンの詳細な運動の温度変化を計測

●理論計算を併用することで、観測されたほぼ全ての吸収線の振動モードを解明

【研究の背景】

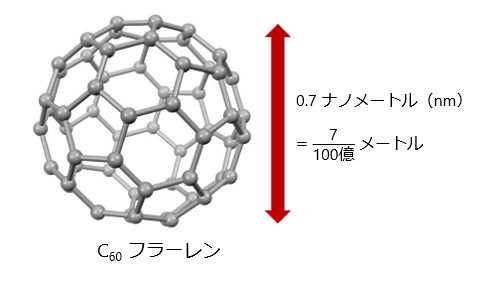

炭素の6員環と5員環で構成されたサッカーボール型のC60フラーレン(注1)は、直径0.7ナノメートル(100億分の7メートル)の中空のかご(ケージ)状分子です(図1)。中空の分子内部には金属原子などを内包でき、内包された金属原子は、多くの場合電子をC60に与えて金属イオンになります。安定なC60の内部に保護・隔離された活性な金属イオンの状態を制御し利用することで、分子スイッチなどの新しいナノデバイスを開発できる可能性があります。本研究ではリチウムイオンLi+を内包したC60(Li+@C60)に着目し、C60炭素ケージ内に閉じ込めた1個の活性なリチウムイオンの低温での運動状態を、テラヘルツ波から赤外線までの広帯域な吸収分光(注2)と、理論的な計算により明らかにしました。テラヘルツ波は電波と赤外線の中間の波長の電磁波、赤外線はテラヘルツ波と可視光の中間の波長の電磁波で、物質中の原子、分子の運動状態を調べるのに適しています。

【研究の成果】

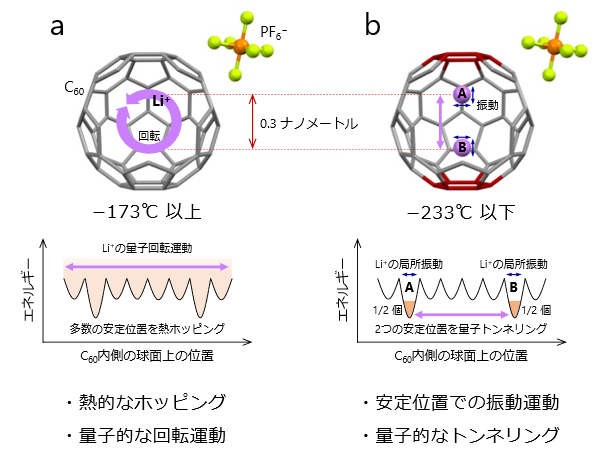

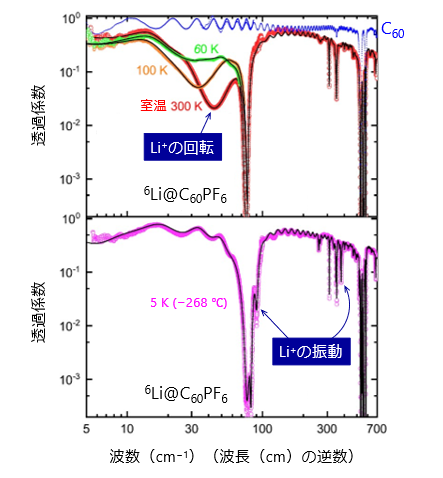

C60ケージ内の1個のリチウムイオンの運動状態を詳しく調べるため、リチウムの同位体(注3)を用いて、質量の異なるリチウムイオンを内包した2種類のLi+@C60を準備しました。それぞれヘキサフルオロリン酸イオンPF6-と組み合わせることで、分子配列が同じ2種類の結晶を得ました。Li+@C60は、特定の波長の電磁波(吸収線)を選択的に吸収することで、特定のリチウムイオンの運動を励起します(図2)。2種類の結晶についてテラヘルツ波から赤外線までの広帯域な吸収スペクトルを測定し、比較した結果、いくつかの吸収線でリチウムイオンの質量の違いによる明瞭な波長変化を観測しました。また吸収スペクトルの温度変化を測定した結果、リチウムイオンの運動状態の温度変化に伴う吸収線の波長変化や、透過係数の増減などを観測しました(図3)。

測定された吸収スペクトルの同位体効果と温度変化を、X線結晶構造解析や理論計算の結果と比較して解析した結果、観測された多数の吸収線がそれぞれどのような原子の運動に起因するものなのか、ほぼ全て解明できました。そして、C60内の1個のリチウムイオンの運動として、以下のことが実験的に立証されました。100K(-173℃)以上の高温で、リチウムイオンは炭素ケージの内壁に沿って回転するように、直径0.3ナノメートル(100億分の3メートル)の球面上を、熱的なホッピング運動(注4)または量子的に非局在化した回転運動をしています(図2a)。100Kより低温で、この運動は温度低下とともに徐々に抑制され、リチウムイオンは結晶中で安定化した2つの6員環の中心近傍の安定位置に等確率で局在化していきます。40K(-233℃)以下の低温で、2つの6員環の中心近傍に局在化したリチウムイオンは、6員環平面に平行な方向および垂直な方向に異なる振動数で振動運動しており、更に0.3ナノメートルはなれた2つの安定位置間を量子的なトンネリング運動(注4)により移動することで同時占有しています(図2b)。

【研究の意義】

今回の実験で観測されたC60に閉じ込めたリチウムイオンの運動形態は、温度だけでなく、炭素ケージの形状や陰イオンの配置などによっても変化することから、今後イオンの運動を制御することで、分子サイズのスイッチや素子などに応用できる可能性があります。また、このイオンの運動は、他にない固有の波長の電磁波吸収により起こるため、この電磁波吸収を利用することで、高分解能なイメージングやセンサー、暗号技術などに応用できる可能性があります。

【用語解説】

(注1)C60フラーレン:

60個の炭素原子で構成されたサッカーボール型の中空球状分子で、1985年にハロルド クロトー 氏らによって発見されました(1996年ノーベル化学賞受賞)。C60は高い電子受容特性を有することから、太陽電池材料などへの応用が進められています。C82などの炭素数の異なるフラーレンも存在し、中空の分子内部に原子や分子を内包したフラーレンは内包フラーレンと呼ばれます。リチウムイオンを内包したC60(Li+@C60)は、2010年に日本の企業(イデア・インターナショナル株式会社 https://www.lic60.info/)によって大量合成法が確立され、現在市販されています。

(注2)吸収分光:

試料に特定の波長の電磁波を照射したときの電磁波の吸収量(透過係数や吸光度)を、波長(または波数、振動数)の関数として測定する実験手法です。試料中の原子・分子の物理・化学的状態を分析するのに用いられます。測定に用いる電磁波の波長領域によって得られる情報は大きく異なり、テラヘルツ波(波長 1~0.1mm程度)や赤外線(波長 0.1~0.001mm程度)は、原子や分子の運動状態を調べるのに適しています。

(注3)リチウムの同位体:

同位体は、原子核を構成する陽子数(原子番号)は等しいが、中性子数は異なる原子です。陽子数と中性子数の和(質量数)は、原子量(原子の質量)にほぼ等しいです。例えば水素(原子番号1)の同位体には、主として中性子のない軽水素と、その他に中性子を1個持つ重水素などがあり、重水素は軽水素より約2倍重いです。リチウム(原子番号3)の同位体には、主として質量数7の7Li(天然存在比92.5%)と、その他に質量数6の6Li(天然存在比7.5%)などがあります。

(注4)ホッピングとトンネリング:

物質中の原子は、温度一定の熱平衡状態で、エネルギーが異なる様々な位置と運動の状態を、ある一定の確率で占有します。これにより、ある複数の安定な状態の間にエネルギーが高い状態(エネルギー障壁)があったとしても、その障壁を「乗り越えて」原子は状態間を移動できます。このような原子の運動を、ホッピングと呼んでいます。高温になるほど、エネルギー障壁を乗り越えやすくなり、原子はより自由に運動するようになります。一方低温では、エネルギーが高い状態にある確率が減るため、ホッピングしにくくなりますが、原子には波動的な側面があり、低温になるほど原子の波動の広がりは大きくなります。これにより、複数の安定な状態の間に原子の波動の重なりが生ずることで、エネルギー障壁があったとしても、その障壁を「通り抜けて」原子は状態間を移動できます。このような原子の運動を、トンネリングと呼んでいます。

【研究助成】

科学研究費補助金「挑戦的研究(萌芽)」(課題番号:17K19102、研究代表者:中野元裕)

科学研究費補助金「基盤研究(B)」(課題番号:19H02749、研究代表者:青柳忍)

他

【論文題目】

Terahertz and infrared spectroscopy of the Li@C60PF6 endofullerene

(Li@C60PF6内包フラーレンのテラヘルツおよび赤外吸収分光)

【著者】

S. S. Zhukov,1 A. V. Melentev,1 N. Orekhov,1,2 D. Yulamanova,1 Yu. Tsukova,1 P. Zhilyaev,3 E. S. Zhukova,1 H. Suzuki,4 M. Nakano,5 S. Aoyagi,6 B. P. Gorshunov1

【所属】

1Moscow Institute of Physics and Technology, 2Bauman Moscow State Technical University, 3Skolkovo Institute of Science and Technology, 4Kindai University, 5The University of Osaka, 6Nagoya City University

【掲載学術誌】

学術誌名:Physical Review B

DOI番号 :10.1103/49zf-ypl3

【関連リンク】

理工学部 理学科 准教授 鈴木晴(スズキハル)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/2154-suzuki-hal.html