「令和7年度リハビリテーション専門職の処遇改善調査」 リハビリテーション専門職団体協議会が結果発表

~現金給与総額の引き上げ、ベースアップの実施状況は不十分~

リハビリテーション専門職団体協議会(構成団体:日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会。以下、3団体)は、令和6年度の報酬改定を踏まえ、「令和7年度リハビリテーション専門職の賃上げ実態調査」を実施しました。本調査は、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が勤務する医療施設や介護および障害福祉施設・事業所を対象に、令和7年度の処遇改善の実施状況を明らかにすることを目的としています。

調査の結果、リハビリテーション専門職の現金給与総額の引き上げは、依然として半数程度の施設で実施されていない実態が明らかとなりました。昨年度調査の結果と比較しても、その実施率は低下しています。加えて、全体の7割以上の施設でベースアップが実施されていませんでした。ベースアップの昇給額のボリュームゾーンは、医療施設では5,000円~10,000円未満、介護および障害福祉施設・事業所では5,000円未満であり、その効果は限定的でした。

調査の概要

●調査方法:WEBアンケート調査

●調査対象:3団体に施設登録のある全国の医療施設、介護施設・事業所、障害福祉施設・事業所のリハビリテーション部門代表者

●回答期間:2025年7月1日~2025年7月15日

●主な調査項目:

>リハビリテーション専門職の現金給与総額※1の引き上げの有無

>引き上げの理由(定期昇給※2、ベースアップ※3、各種手当の引き上げ・新設、賞与等の引き上げ・新設、その他)

>ベースアップによる昇給額

(回答の対象期間:2025年6月給与を基準とし、2024年6月給与と比較。)

●回答数:1,020施設(医療施設652件、介護施設・事業所227件、障害福祉施設・事業所141件)

※1 現金給与総額:決まって支給する給与と一時金をまとめたもの(なお、決まって支給する給与とは、当該施設・事業所や法人の労働協約、就業規則等によって、あらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与(所得税や社会保険料等を控除する前の額)をいい、基本給と手当が該当する。)

※2 定期昇給:毎年一定の時期を定めて、社内の昇給制度に従って行われる昇給のこと

※3 ベースアップ:賃金表の改定等により賃金水準を引き上げること。賃金表がない場合は、給与規定や雇用契約に定める基本給等を引き上げること

- 現金給与総額の引き上げの状況とベースアップの実態

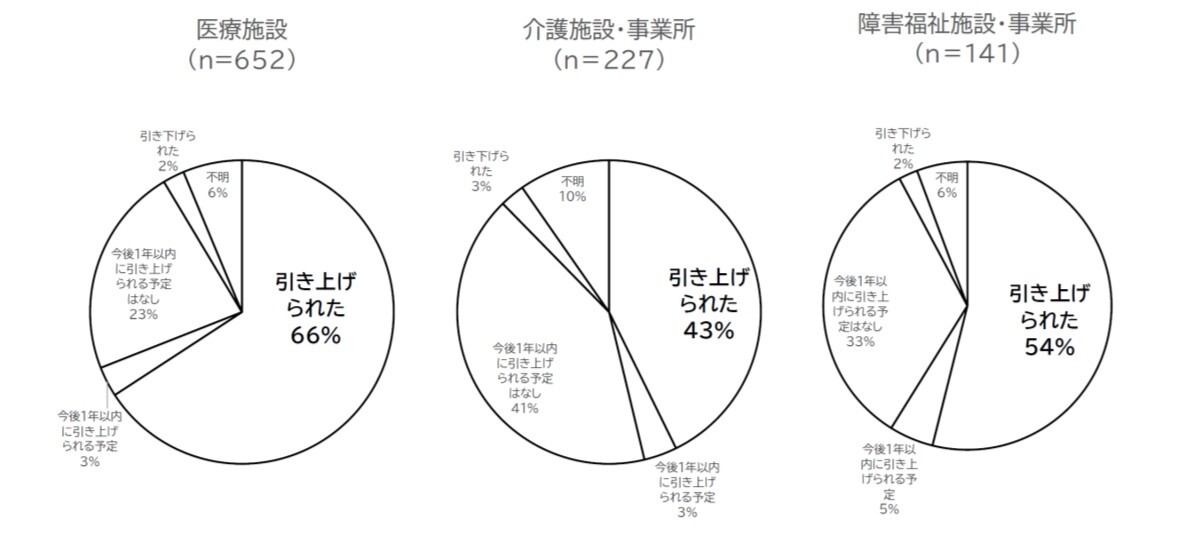

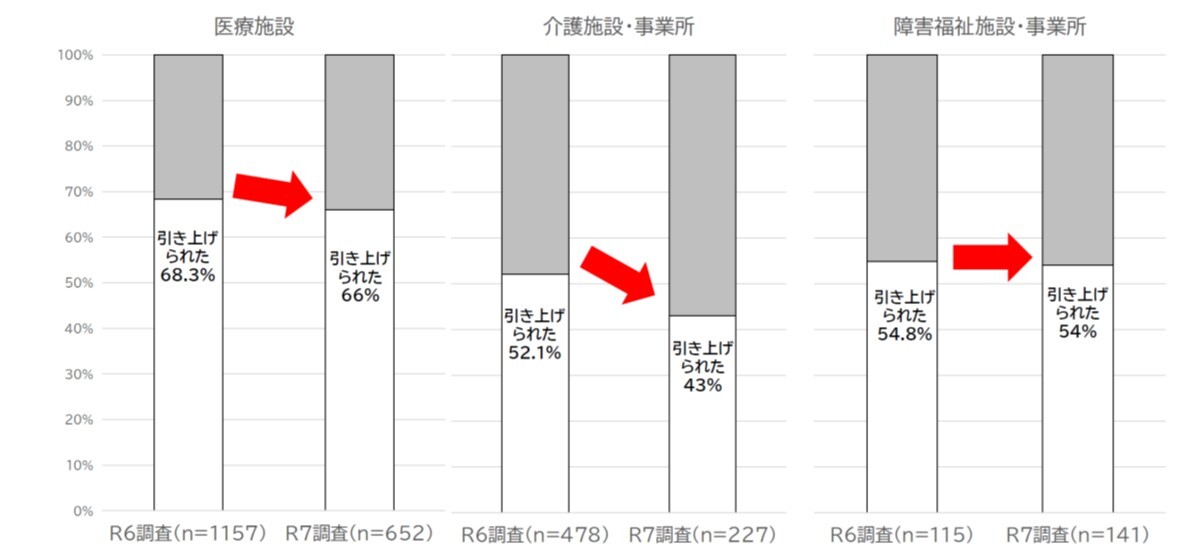

現金給与総額の引き上げを実施した施設は、医療施設で66%、介護施設・事業所で43%、障害福祉施設・事業所で54%であり、昇給が行われていない施設は、医療施設で約3割、介護施設・事業所で約6割、障害福祉施設・事業所で約5割であることが明らかとなりました(図1)。

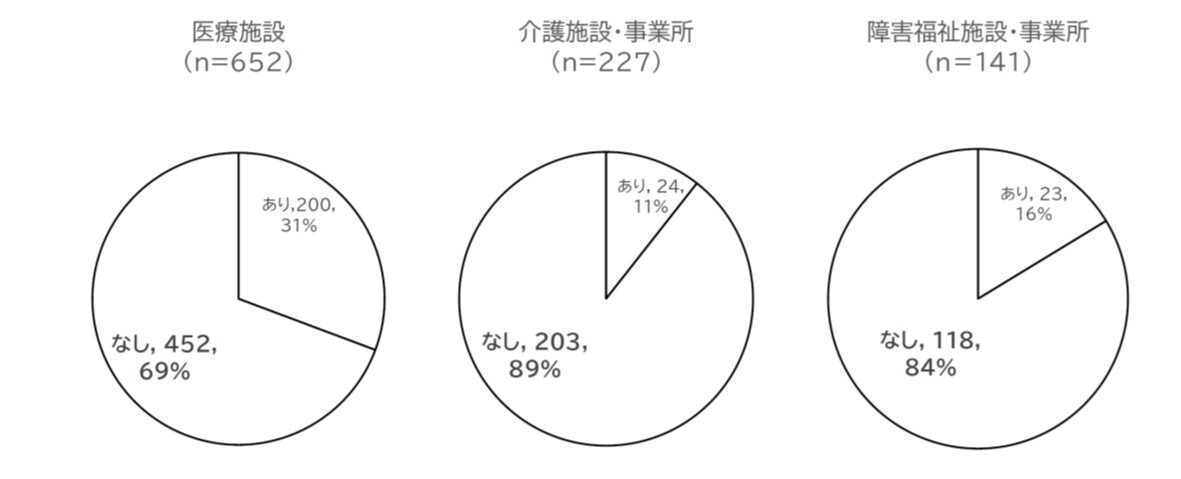

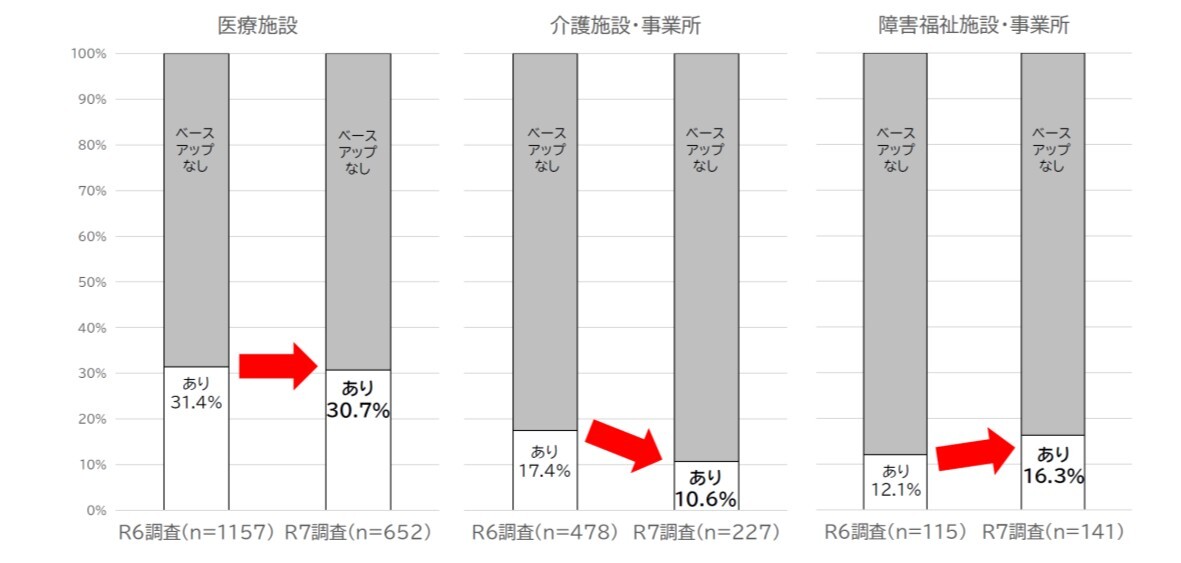

ベースアップの実施率は、医療施設で31%、介護施設・事業所で11%、障害福祉施設・事業所で16%と極めて低く、医療施設と比較し、介護施設・事業所や障害福祉施設・事業所における実施率は特に低値でした(図2)。

回答者からは、「処遇改善に関する評価が2年間の時限付きであるため、ベースアップは実施できたが、この処遇改善がなくなると給料が下がる可能性があり不安」、「処遇改善手当は一時的なものであり、恒久的な賃上げが期待できない」といった、時限的な加算における課題や、「ベースアップ加算だけでは賃金上昇分の財源には届かないため、病院経営がさらに厳しくなり結果的に賞与が下がることになった」「支援補助金月2,000円程度では、物価高を考えると生活出費の方が益々多く賃上げの実感には至らない」といった物価上昇を上回る賃上げの実感がないという意見が挙がりました。

また「法人単位でみた時に、病院職員はベースアップ評価料の対象になったが、法人内の老健や診療所に従事する職員が対象外となった」、「当施設では処遇改善加算は介護職のみで、リハ職や看護職はついていない」といった制度や職種間の格差について意見が挙がりました。

2.各領域(医療施設/介護施設・事業所/障害福祉施設・事業所)における現金給与総額の引き上げの特徴

1)医療施設

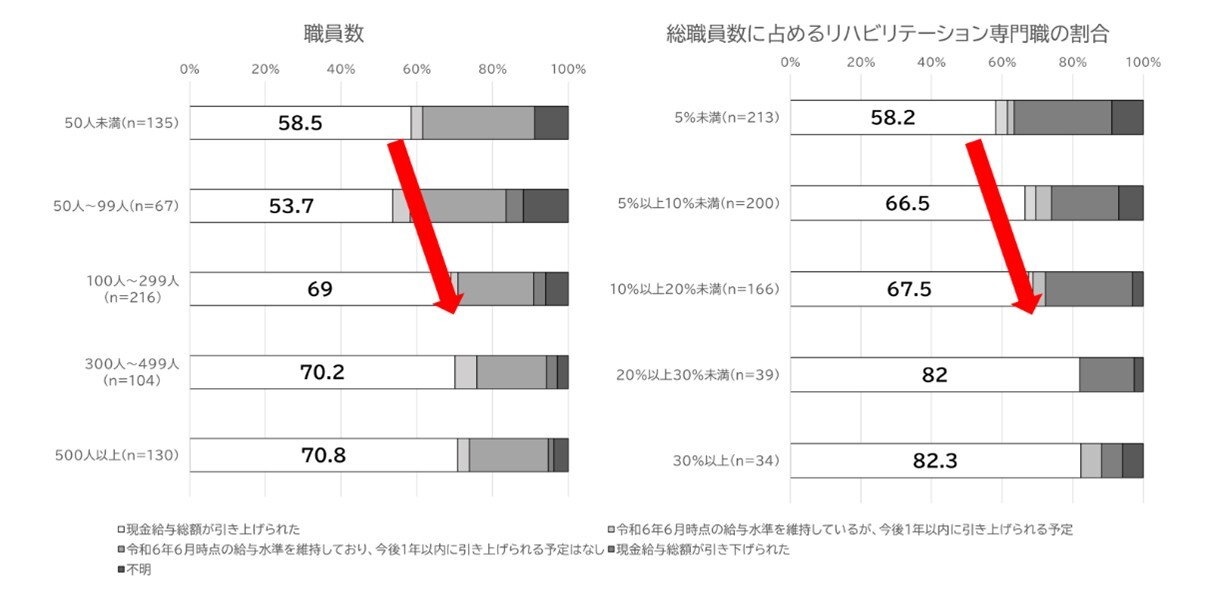

・病院と比較して、診療所(無床・有床)では給与引き上げの実施率が低値でした。特に職員数が100人未満の小規模な施設、総職員数に占めるリハビリテーション専門職の割合が低い施設ほど実施率が低値となる傾向を認めました(図3)。

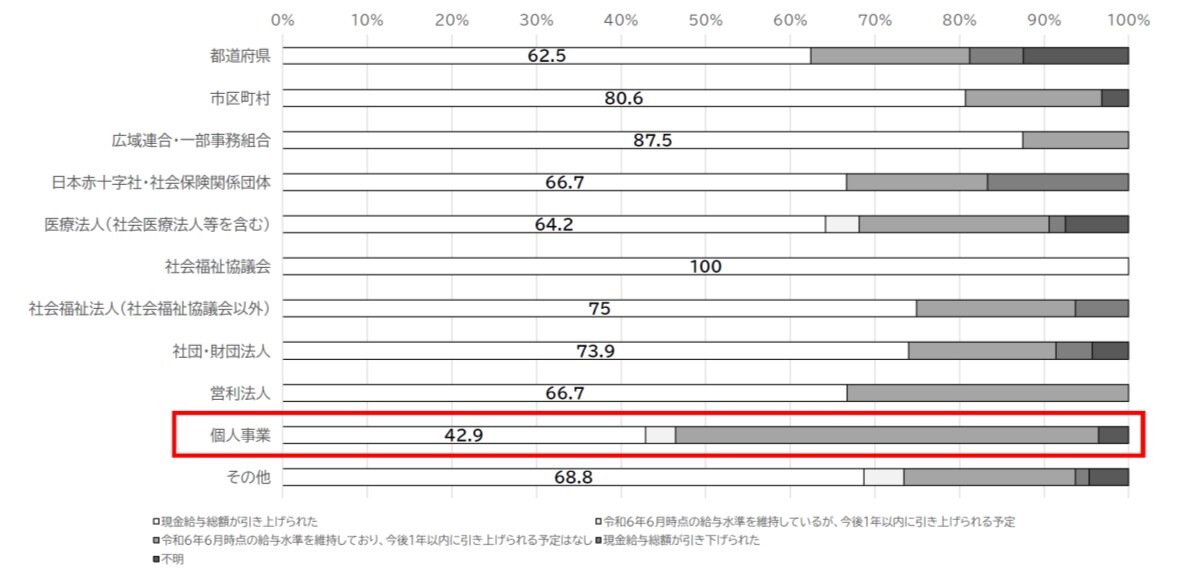

・開設主体毎の比較では、「個人事業」において給与の引き上げ実施率は42.9%と最も低値でした(図4)。

2)介護施設・事業所

・施設規模等では明らかな傾向を認めませんでした。

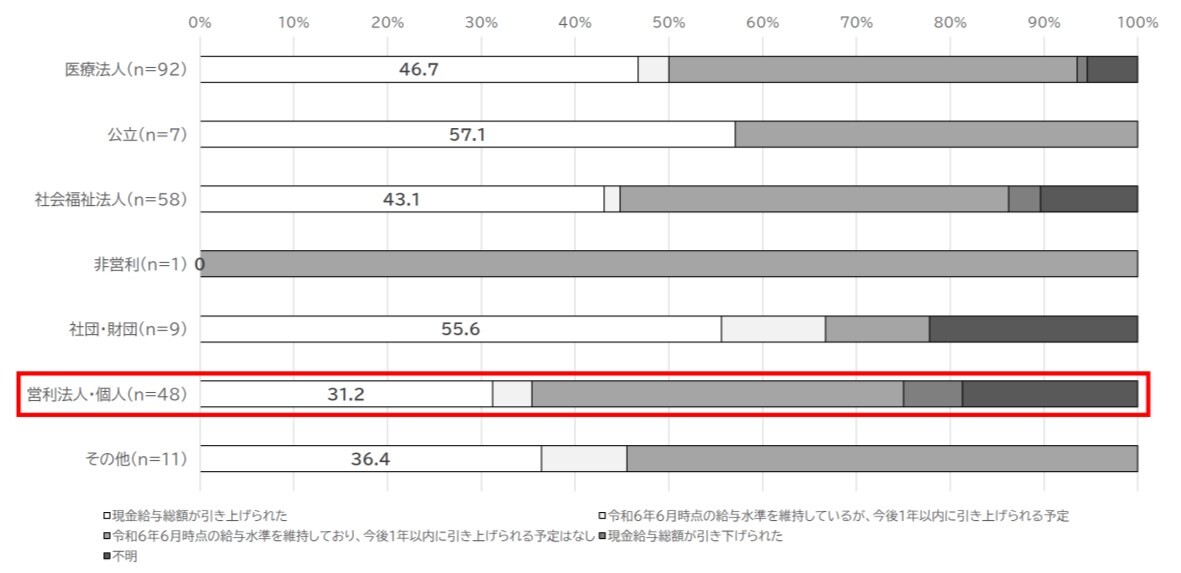

・開設主体で比較すると、営利法人・個人における実施率が最も低値でした(図5)。

3)障害福祉施設・事業所

・施設規模等では明らかな傾向を認めませんでした。

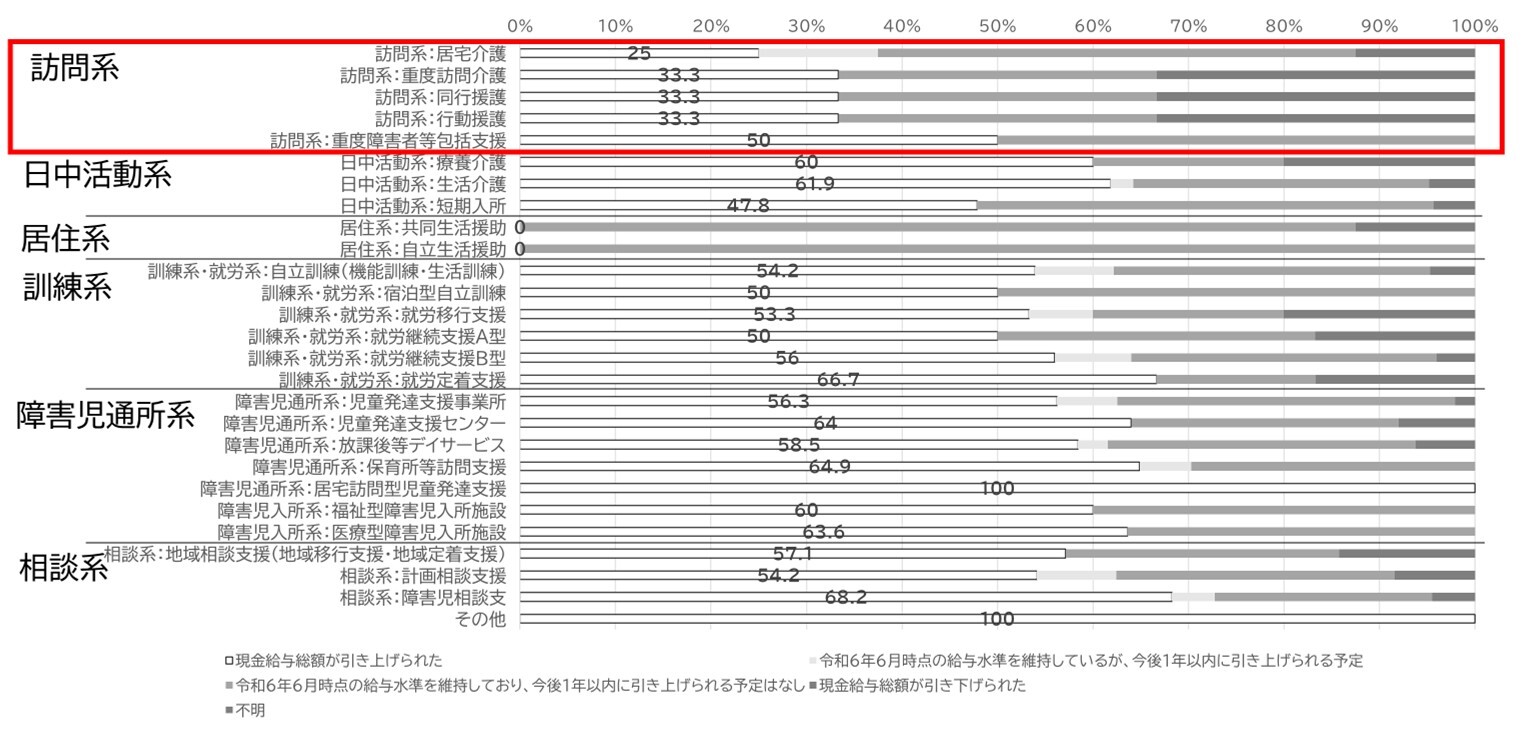

・施設機能別で比較すると、訪問系サービスにおける実施率が3割程度と低い傾向を認めました(図6)。

- 前年度(2024年度)調査結果との比較

1)現金給与総額およびベースアップの実施率の変化

前年度(2024年度)の調査結果と比較すると、現金給与総額の引き上げ実施率は低下しました。特に介護施設・事業所においては、実施率が前年度より10ポイント低下しており、減少傾向を顕著に認めました(図7)。また、ベースアップの実施率は、前年度に比べて医療施設ではほぼ横ばいで推移し、介護施設・事業所では6.8ポイント減少しました。障害福祉施設・事業所では4.2ポイント増加したものの、実施率は低水準にとどまっています(図8)。

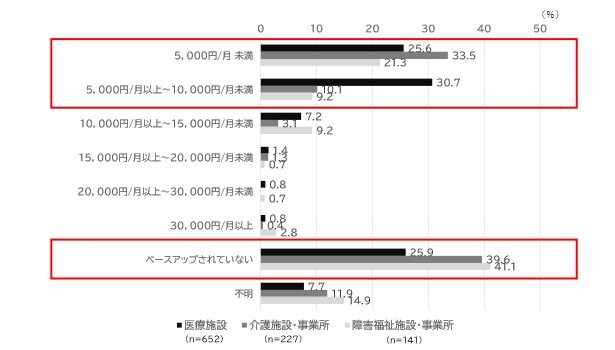

2)ベースアップの昇給額

2023年6月から2025年6月までの2年間において、ベースアップがされていない施設は、医療施設で25.9%、介護施設・事業所で39.6%、障害福祉施設・事業所で41.1%が占めました。また、2年間のベースアップの昇給額は、医療施設では5,000円~10,000円未満が最も多く、介護および障害福祉施設・事業所では5,000円未満がボリュームゾーンでした(図9)。

調査結果のまとめ

リハビリテーション専門職の現金給与総額の引き上げが行われていない施設は、医療施設で約3割、介護施設・事業所で約6割、障害福祉施設・事業所で約5割存在し、依然として半数近くの施設で昇給が実施されていない実態が明らかとなりました。昨年度調査の結果と比較しても、その実施率は低下しています。加えて、全体の7割以上の施設でベースアップが実施されていませんでした。ベースアップの昇給額のボリュームゾーンは、医療施設では5,000円~10,000円未満、介護および障害福祉施設・事業所では5,000円未満であり、その効果は限定的でした。また、時限的と感じる賃上げの制度に対する不安の声が多く聞かれました。

今後の確実な賃上げに向けた対応策においては、

・すべてのリハビリテーション専門職の賃上げに確実につながる対応策とすること

・時限的な制度ではなく恒久的な対応策とすること

・医療・介護・障害福祉間の格差や職種間の格差が生じない対応策とすること

・リハビリテーション専門職が提供する技術・サービス料の基本報酬の引き上げを行うこと

など、経営の安定を図りつつ、現場で働くリハビリテーション専門職の賃上げに確実につながるような、抜本的な対策を早急に行うことを望みます。

主催団体

団体名: 公益社団法人日本理学療法士協会

代表者: 会長 斉藤 秀之(さいとう ひでゆき)

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木七丁目11番10号

設立 : 1966年7月17日

URL : https://www.japanpt.or.jp/