全国870自治体の策定した第9期介護保険事業(支援)計画から読み取る高齢者住宅・施設等の過不足状況

TPデータ・サービス「3. 自治体別高齢者住宅・施設等の需給予測データ」 2025年度版のお知らせ

株式会社タムラプランニングアンドオペレーティングは、「自治体別高齢者住宅・施設等の需給予測データ2025年度版」を2025年11月末に発行を予定しております。

https://www.tamurakikaku.co.jp/dataservice/eriadata2016.html

本データ集は、47都道府県がとりまとめた介護保険事業支援計画及び政令指定都市(20ヶ所)・中核市(61ヶ所※1)・東京23区、広域連合(18ヶ所、構成市町村135ヶ所)、前述以外の市町村(584ヶ所)の介護保険事業計画から要介護者向け高齢者住宅・施設等(包括ケア居室※2)を供給量として把握し、この地域に住む要介護3以上の認定者数を需要量として、供給と需要の差に着目して推計したものです。

2025年度版では、対象自治体を343ヶ所から870ヶ所(広域連合は構成市町村毎にカウント)に拡大。各自治体の第9期介護保険事業(支援)計画の施設・居住系サービス※3の整備計画をデータ化しました。また、政令指定都市については、都市の間だけでなく、都市の内部で生じている格差に着目し、区別の分析を行っております。

本データ及びその分析は、事業者にとってエリア毎の高齢者住宅市場の現状把握と将来予測をする上で、重要な指標のひとつになるとともに、各自治体及び住民にとってその地域に住む安心感を計る上からも重要な指標となっています。

※1「豊橋市」は中核市から除く。「東三河広域連合(豊橋市含む)」として広域連合に含む。

※2「包括ケア居室」とは、「施設系・居住系サービス」に、在宅で看取りを行う際に必要と考えられる定期巡回、夜間対応型などの地域密着型の居宅サービスを追加したもの。詳細は、7頁の注1を参照。

※3「施設系・居住系サービス」とは、居住と介護を一体的に提供する特養・老健・介護医療院や介護付有料老人ホーム、特定施設の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅、グループホーム等のこと。

●対象市区町村706ヶ所の内、93ヶ所は包括ケアが供給過剰の一方で、613ヶ所は供給不足

特養・老健・介護医療院といった介護保険施設に、介護付有料などの特定施設及びグループホームを加えた居住と介護を一体的に提供する包括ケア型の高齢者住宅・施設と、自宅に住んでいても夜間の介護サービスが受けられる地域密着型サービス(定期巡回、夜間対応型、小規模多機能型、看護小規模多機能)を加えた数値を供給量としました。

自分で全てのことができなくなり、高齢者住宅・施設に移り住まなければ、基本的に在宅は不可能な状態の要介護3以上の認定者数を需要量とし、その差をもって供給過剰か供給不足かを算定しました。

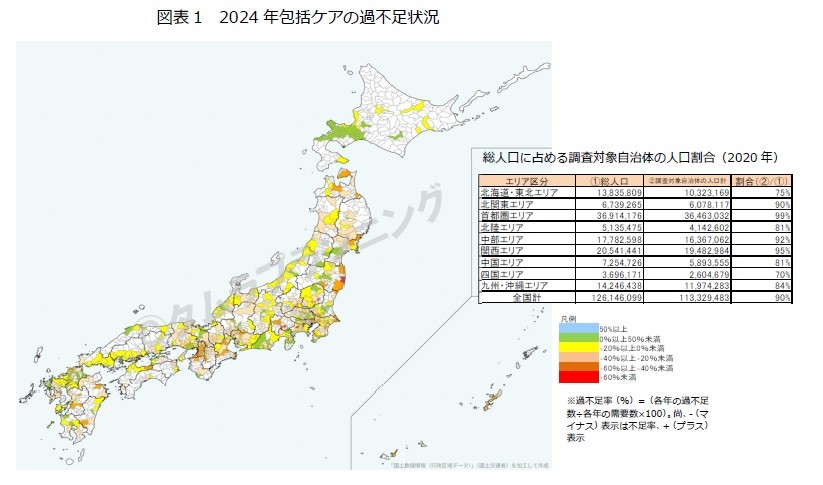

対象市区町村706ヶ所(広域連合は1カウント)別で見ると、93ヶ所が供給過剰な一方で、613ヶ所は供給不足となっています(図表1)。

●さいたま市は供給過剰の改善に取り組む一方で、既存の住宅型有料・サ付住の入居者の重度化が課題に

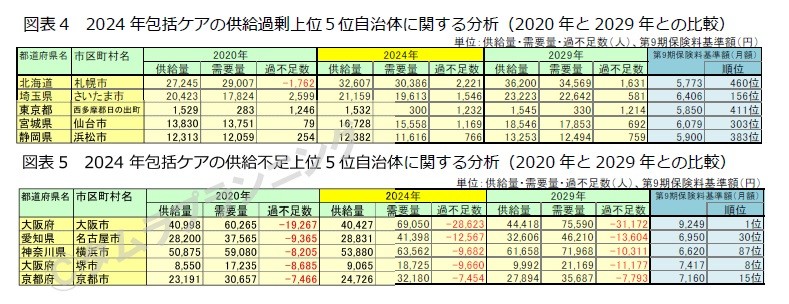

2024年に包括ケア型の高齢者住宅・施設等が供給過剰及び供給不足の上位5位の自治体について、2020年(第7期)と2029年(第10期)の過不足量の変化を見ました。

供給過剰1位の札幌市は、第7期以降、特養を中心に、グループホーム、特定施設を計画的に整備しており、2020年の不足状態が改善されましたが、2024年以降は供給過剰の状態が続くと予想されます。2位のさいたま市は公募枠を広くとってきた自治体ですが、市は第8期以降、広域型(定員30人以上)の特養や特定施設の新規整備を抑制。グループホームに重点を置く方針に転換しました。その結果、包括ケア型の供給過剰状態は改善される見通しですが、他方で、既存の住宅型有料とサ付住について、入居者の重度化が進んでいるとして、市は第8期と同じく、第9期でも特定施設への転換を進める方針です(図表4)。

供給不足上位5位の自治体は、高齢者住宅・施設(包括ケア居室)の慢性的な不足状態が続くと予想されます。特に1位の大阪市は、給付費抑制の方針の下、包括ケア型の高齢者住宅・施設の開設規制が継続され、2020年から2029年にかけて不足量が1.6倍(1.2千人分)増加すると予想されます(図表5)。

介護保険料は、前期の介護サービス利用実績や、今後の要介護認定率の推移などを踏まえ、計画期間3年間のサービス見込み量等を算出し、設定されます。そのため、供給不足上位の自治体は、供給過剰の自治体よりも介護サービスの利用実績が少なく、介護保険料は低いという想定に基づき、過不足数と第9期介護保険料を比較しました。しかし、結果は、供給不足1位の大阪市が高額1位と想定と逆の結果となりました。大阪市は要因として、認定率が高い独居高齢者世帯の多さ等をあげています。供給不足上位の自治体は、施設サービスを必要とした要介護者が施設に入居できない一方で、介護保険料は高くなっており、市民にとって大きな負担となっていると考えられます(図表5)。

●包括ケア型の供給不足No1の大阪市では、住宅型有料・サ付住を加えても、2038年に24区中16区で不足状態が続く見込み

政令指定都市と聞いてどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。「大都市」を想起するならば認識を改める必要があります。20ヶ所ある市の中には、過疎指定された地区を抱える市(浜松市、岡山市)や第1次産業の比重が大きい市(新潟市、浜松市)もあるからです。本データ集では多様化する政令指定都市について、2025年の過不足数を区別に算出し、2038年の過不足数の予測を行っております。

弊社の調べでは、特養等の広域型(定員30人以上)の施設タイプについては、いずれの市も第9期計画期間中3年間の利用見込み者数を区別に設定しておらず、また、地域密着型(定員29人以下)の特養・特定施設、グループホームついても、区別に計画している市は一部でした。そのため、計画値が不明の施設タイプについては、市全体の2025年(第9期計画値)と2038年(弊社予測値)の利用見込み者数に、区別の要介護1~5認定者数が市全体に占める割合を按分して算出しました。

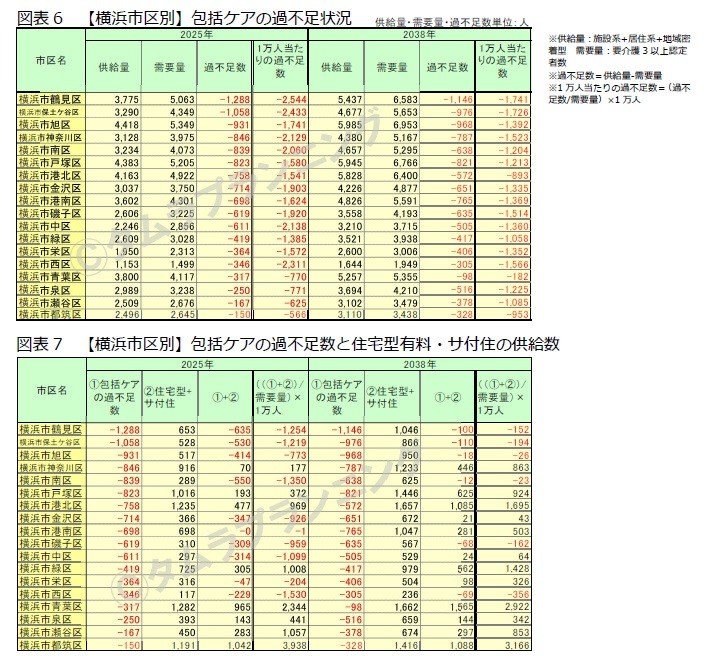

横浜市について、区別に2025年の過不足数を見ると、包括ケア型の高齢者住宅・施設等を供給量とした場合、いずれの区も供給不足となっています。特養・グループホーム・介護専用型特定施設を中心に計画的な整備を進めてきた横浜市ですが、最も多い鶴見区(1,288人)と都筑区(150人)とで8.6倍の差異があります。但し、これを要介護3以上認定者数1万人当たりで見ると、差異は4.5倍となります(図表6)。供給量に住宅型有料とサ付住を加えると、2025年に供給過剰となるのは8区、2038年には供給過剰が12区に増えます(図表7)。

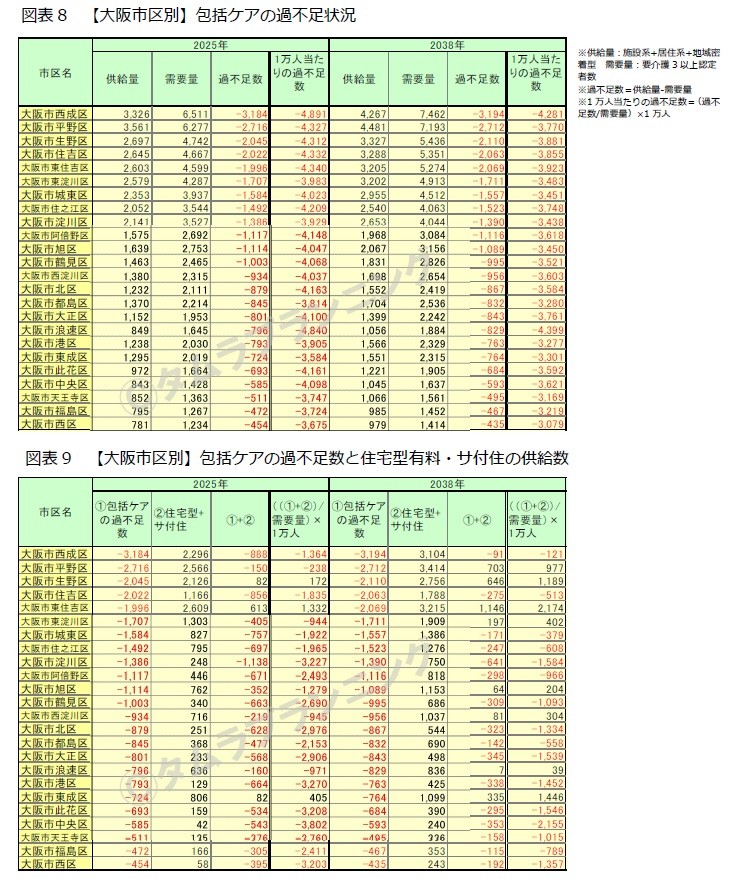

大阪市について、区別に2025年の過不足数を見ると、包括ケア型の高齢者住宅・施設等を供給量とした場合、いずれの区も供給不足となっており、2038年も不足状態が続く見込みです。供給不足上位1位は、要介護3以上の認定者数(需要量)が最も多い西成区となっています(図表8)。

西成区は、令和2年国勢調査によると、夜間の介護が必要になると高齢者住宅・施設に入所(居)できなければ生活が成り立たないと思われる75歳以上の単独世帯の割合が42.4%(9,404世帯)と市内で最も高率となっています。

この不足を穴埋めしていると見られる住宅型有料とサ付住を供給量に加えると、2025年には東住吉区、東成区、生野区の3区が供給過剰となり、2038年には8区に増加しますが、依然として16区は不足状態が続くと見込まれます(図表9)。

●施設・居住系サービスの供給不足の改善と住宅型有料・サ付住の特定施設化が急務に

必要な介護サービスが必要なだけ提供されている供給過剰の自治体は、市民にとって安心できる自治体であると考えられます。一方で、供給過剰で飽和状態になることで、特養や介護付有料にも空きが出て、入居率の低い高齢者住宅・施設から淘汰されていくことも考えられます。

事業者にとっては、これらの自治体で既に事業展開している場合、ハード・ソフトともに品質が問われることになると思われます。また、新規事業参入するエリアとして適当か検討が必要となります。

介護保険施設と特定施設、グループホームの供給が不足している自治体では、総量規制を撤廃して供給量を増やすことが課題となります。また、大阪府のように、包括ケア型の高齢者住宅・施設が不足する一方で、その受け皿として住宅型有料やサ付住が急速に増えた自治体では、特定施設への転換を進め、不足分のボトムアップを図る必要があります。既存の住宅型有料・サ付住については、さいたま市のような供給過剰の自治体においても、入居者の重度化が懸念されるため、特定施設への転換を進め、介護保険施設サービスとしての質の向上が求められています。

大都市部をはじめとした2020年(第7期)の包括ケア型の高齢者住宅・施設の不足量が2024年(第9期)、2029年(第10期)と増加が見込まれる自治体では、既存ホームを特定施設に整備するなど、初期投資の抑制につながり事業者が手を上げやすいような公募条件を検討し、不足が増えないような介護保険事業計画を策定することが市民にとって重要となります。不足状態では競争原理が働かず、品質向上・改善の点においても大きな問題となる可能性をはらんでいます。

需給バランスのとれた環境の中で、施設・居住系サービスの整備が進められることが望ましいですが、供給不足と供給過剰の自治体が混在しているのが実情です。

本データ集は、その背景と実態をデータ化したものとなっております。

出所)弊社データ、各自治体の介護保険事業(支援)計画、自治体ヒアリング、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」、厚生労働省「介護保険事業状況報告」等を基に、弊社が推計・予測。

注1)本データ集における包括ケア居室とは、居住と介護を一体的に提供する施設系・居住系サービスに、在宅で看取りを行う際に必要と考えられる以下の地域密着型の居宅サービスを追加したもの。

施設系:介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(2023年度末で廃止)、介護医療院

居住系:特定施設入居者生活介護(以下「特定施設」と略、地域密着型を含む)、グループホーム

※特定施設には介護付有料老人ホーム、特定施設の指定を受けたケアハウス・サービス付き高齢者向け住宅・養護老人ホーム含む。

地域密着型:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護小規模多機能

注2)本データ集における個別ケア居室とは、居室と介護を個別に提供する以下の住宅型有料・サ付住のこと。

住宅型有料:住宅型有料老人ホームの略。2025年3月末時点の弊社データ。単位は戸数。2025年度以降は弊社にて独自推計

サ付住:サービス付き高齢者向け住宅の略。2025年3月末時点の弊社データ。特定施設の指定を受けたものを除く。単位は戸数。2025年度以降は2025年3月末実績値のままとした。

注3)図表4~5について、2020年の過不足量は、㈱タムラプランニングアンドオペレーティング「3.自治体別高齢者住宅・施設等の需給予測データ 2020年度版」と各自治体の介護保険事業計画より作成。

注4)図表4~5について、大阪府の守口市、門真市、四條畷市は2020年時点で「くすのき広域連合」(2024.3.1解散)として集計されていたため、2020年のランキングから除く。福島県の双葉郡双葉町は第9期計画において2027年以降の要介護者数推計を公表していないため、2029年のランキングから除く。

注5)分析対象は、47都道府県、政令都市、中核市、東京23区、人口規模5万人以上(2024年1月1日住民基本台帳、日本人人口)の市町。また、人口規模以外にも、「①介護施設等の供給状況(包括ケア居室数)」「②財政の豊かさ(財政力指数)」「③自治体の魅力(観光来訪者数)」といった要素が、その自治体の持つポテンシャルを左右することを考慮し、①②③の指標ごとにZスコアを算出し、全区市町村の合計スコアを集計。人口5万人未満でも、合計スコア0以上(平均値以上)の町村は追加。

※Zスコアは、①②③の指標に該当する数値から平均値を引いて、標準偏差で割り算出。

(商品概要)

■TPデータ・サービス

高齢者住宅に特化した開設支援コンサルタントとして長年の実績を持つ株式会社タムラプランニングアンドオペレーティングは、2005年より高齢者住宅や介護保険居宅サービスのデータ・分析レポート集(TPデータ・サービス)を提供しております。全国の高齢者住宅・施設、介護保険情報公表制度対象外の住宅型有料老人ホーム、分譲型ケア付きマンションや居宅サービス事業所までも網羅する等、他の追随を受けない業界最大のデータ・サービスです。

2025年度版TPデータ・サービスは、「1.高齢者住宅データ」、「2.介護保険居宅サービスデータ」、「3.自治体別高齢者住宅・施設等の需給予測データ」の3商品です。

〔全国版〕に加えて、〔地域分割版〕〔分析レポート〕単体でも提供しております。

■3.自治体別高齢者住宅・施設等の需給予測データ 2025年度版

発行日 : 2025年11月末日

商品概要 : 高齢者住宅マーケット動向の予測に役立つ「データ集」「分析レポート」

主な分析項目: 第9期介護保険事業計画期間中の施設・居住系・地域密着型サービスの整備計画の集計・分析、施設・居住系・地域密着型サービスの需給動向の中長期予測等

対象エリア : 全国870自治体(広域連合は構成市町村数でカウント)

都道府県47ヶ所、政令指定都市20ヶ所、中核市61ヶ所、特別区23ヶ所、広域連合(18地域、構成市町村135ヶ所)、前述以外の市町村584ヶ所(内、市466ヶ所、町108ヶ所、村10ヶ所)

《会社概要》

会社名:株式会社 タムラプランニングアンドオペレーティング

所在地:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-13 大手町宝栄ビル601

代表者:代表取締役 田村 明孝

設 立:1987年9月

U R L :https://www.tamurakikaku.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ■

電 話:03-3292-1107(担当者名:兵頭・遠山)

E-mail:tamurakikaku-a@tamurakikaku.co.jp

※本資料に掲載の情報・図表表の無断転載を禁じます。