新生活は"ゆるストイック"に 定年退職で迎える第2のスタートライン|property technologies

4月は新生活が始まるタイミングといわれますが、これは若い世代だけの話ではありません。

定年退職を迎えるシニア世代にとっても、新しい人生をスタートさせる重要な節目です。

定年退職を機に、仕事をしない生活を選択する方もいれば再雇用契約を結び仕事し続けることを選択する方、新しい仕事に就く(再就職)を選択する方、キャリアを生かして起業する方など、第2のスタートラインへの向かい方は十人十色。どの選択が正解ということはありませんが、上記のような老後資金や住まいに関する不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

人生100年時代といわれる今、60歳以降も40年近く生活が続く可能性があります。第2のスタートラインが近づいている今、ゆとりあるセカンドライフを実現するためには、退職金や年金の活用方法、住む場所の選択など早めに検討しておくことが必要となります。

「自分の価値観や時間を大切にしたい気持ち」と「成長・自己啓発を続けていきたい気持ち」、そのどちらも捨てることなく柔軟に適応していきたいですよね。

本記事では、定年退職後にゆとりある老後を送るためのポイントを大きく3つに分けて解説します。ぜひ参考にしてみてください。

1.老後に向けて人生設計を見直す理由

公的年金だけでは不足しがちな老後資金

日本では平均寿命が延び、定年後に30年以上暮らすケースが珍しくなくなりました。夫婦2人で公的年金のみに頼ると、毎月の生活費を十分にまかなえないことも多く、退職金の運用方法次第では老後資金が早期に尽きてしまうリスクも考えられます。長期的に安定した生活を送るためにも、年金以外の収入源を確保することが重要です。

インフレ(物価上昇)リスクへの対応

総務省の2025年1月の消費者物価指数によると、2020年を100とした場合、同年同月は「111.2」となっており、更に前年同月比4.0%の上昇が報告されています。

物価上昇が続けば現金資産の価値が目減りし、老後資金が想定以上に目減りする可能性があります。投資信託や株式、不動産投資など複数の資産に分散することで、長期的なインフレリスクへの備えが可能です。

参考:2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)1月分(2025年2月21日公表)|総務省

医療・介護費用の増加

年齢を重ねるほど医療費や介護費用が増大する傾向にあります。厚生労働省のデータによると、一人当たりの年間国民医療費は65歳未満が約20万9,500円なのに対し、65歳以上は約77万5,900円、75歳以上では約94万900円にまで上昇します。

公的保険だけではカバーしきれない部分もあり、健康リスクに対応する十分な資金を確保しておくことが老後の安定を支える大きなポイントです。

参考:令和4(2022)年度 国民医療費の概況|厚生労働省

2.退職金や年金を上手に活用するコツ

老後の家計管理を徹底する

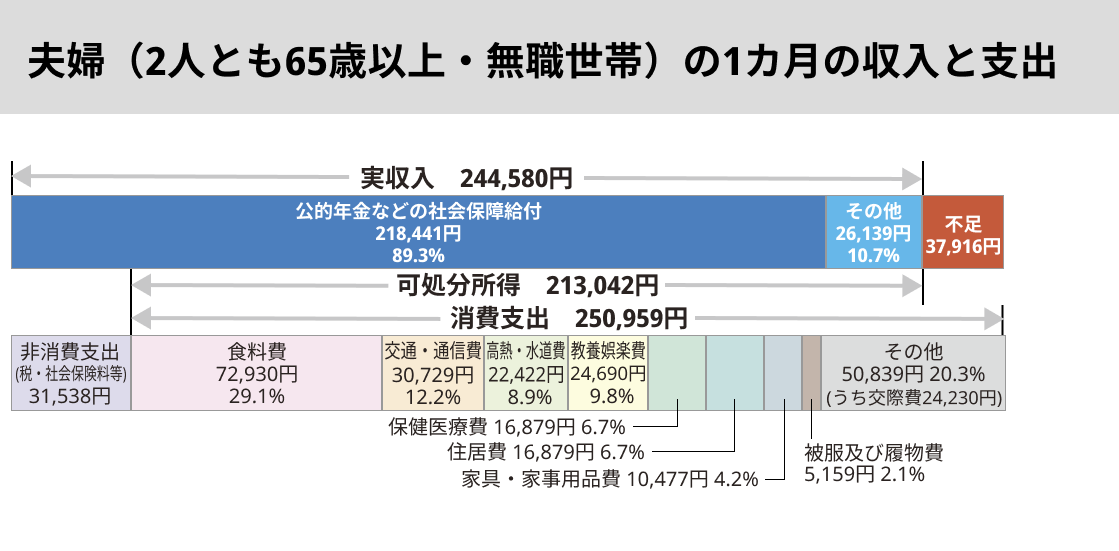

定年後の主な収入源は公的年金です。総務省の家計調査年報によると、夫婦ともに65歳以上の無職世帯(夫婦のみ)の可処分所得は約21万3,000円で、消費支出は約25万1,000円です。毎月約3万8,000円不足している現状がわかります。

これは一例になりますので、まずは、自身の年金額と老後に必要な生活費を明確にし、不足分をどう補うかを考えることが家計管理の第一歩です。

参考:家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)家計の概要|総務省

退職金を安全かつ効率的に運用する方法を検討

退職金は老後資金の中心的存在です。ゆとりある生活に必要な資金を補うためにも、以下のような複数の運用先をバランス良く組み合わせることでリスク分散と収益確保の両立が期待できます。

【金融商品を活用した運用】

▸個人向け国債

・個人向け国債とは、国が発行する債券で、少ない金額から買えて元本割れリスクが低く、初心者にも安心して始めやすい投資です。

▸投資信託

・投資信託とは、投資家から集めた資金を運用会社が運用し、その成果を投資家に分配する金融商品で、少額でも手軽に分散投資ができます。

▸株式投資

・株式投資とは、企業が発行する株式を購入し、その成長や配当金、株価の値上がりによって利益を得る投資方法です。

▸貯蓄型生命保険

・貯蓄型生命保険とは、万一の際などの保障を備えつつ、解約や満期時にまとまったお金を受け取ることができる保険です。

▸退職金向けの定期預金

・退職金向けの定期預金とは、退職金を受取った個人を対象に、通常の定期預金よりも高い金利が適用される定期預金です。

▸ファンドラップ

・ファンドラップとは、金融機関と投資一任契約を結んで、資産運用を専門家に任せるサービスです。

【不動産(投資)を活用した運用】

▸不動産収益物件

・マンション(一棟・一室)、オフィスビル、貸店舗、貸倉庫などが該当します。

年金を賢く活用する

老後の主な収入源となる公的年金は、生活を支える基盤でもあります。自分のライフプランに合った受給タイミングや制度を検討することが重要です。

【受給開始年齢の選択(繰り下げ・繰り上げ)】

▸繰り下げ受給:最大75歳まで開始を遅らせ、月々の年金額を増やす

▸繰り上げ受給:60~64歳で早期受給を始める代わりに、受給額は減少

▸働き方や健康状態、家族構成に合わせて柔軟に判断

【在職老齢年金の活用】

▸65歳以降も働く場合、収入額に応じて年金が一部減額される制度

▸収入と年金をうまく組み合わせ、老後資金を安定的に確保

【夫婦での最適な受給パターンを考える】

▸夫婦ともに年金を受給できる場合は、繰り下げ・繰り上げの組み合わせ次第で家計への影響が大きく変わる

▸長期的な視点で検討し、2人の健康状態や生活スタイルに合わせて最適化

- 定年を機に検討 住み替えや生活コストの見直し

住み替えで生活費を大きく削減

老後の支出の中でも大きな割合を占めるのが住居費です。固定資産税やリフォーム費用などの維持コストがかさむ場合は、会社通勤が不要になるタイミングを活かして郊外や地方への住み替えを検討すると、生活コストを抑えられるケースがあります。

また、売却した不動産が高く売れた場合は、住宅ローンの残債を借入先へ返済したうえで、手元に残るケースもあります。住み替えを検討する場合、まずは一度、自宅の「今」の資産価値を把握することをおすすめします。

【都心の自宅を売却して郊外へ移住】

▸物価や住居費が安い地域で、よりゆとりある暮らしを実現

【地方移住】

▸自治体が提供する移住サポートや補助制度を活用

▸地域コミュニティとの交流を楽しみながら生活コストをダウン

そもそも「住み替え」とは、「住居を替えること」を指しますが、実際には「不動産取引(売買)をともなう住居の変更」を意味するケースが大半で、あなたが持ち家(戸建て・マンション)に住まわれているなら多少、以下の情報を知っておくことが助けとなるかもしれません。

住み替え後の暮らし(所有不動産を売却)した後のくらしについては、「100秒deキャッチアップ!!知っておきたい 『終活生にとっての不動産』」記事内でも説明していますので、併せてご覧ください。

ライフスタイルを見直して無理なく節約

趣味や旅行など、老後の楽しみは大切にしつつ、医療・介護費の増加を念頭に支出の優先順位を見直しましょう。定期的に家計を振り返り「必要な支出」と「削減できる支出」を整理することで、老後への不安が軽減します。

よくある質問(FAQ)

Q1: 60代から資産運用を始めるのは遅くない?

A1:遅すぎることはありません。老後が40年近く続く可能性を踏まえ「資産を減らさない守りの投資」を心がけつつ、少しずつ増やす運用を検討することが大切です。焦らず長期的視点で取り組みましょう。

Q2: 退職金は全部運用に回すべき?

A1:生活費や緊急時用の資金をしっかりと確保したうえで、残りを金融商品や不動産投資に分散するのがおすすめです。運用と貯蓄のバランスをとることで、老後の安定感が高まります。

Q3: 郊外や地方に住み替える際の注意点は?

A1:交通の利便性、医療機関や買い物環境の充実度、地域コミュニティとの相性を考慮することが重要です。また、将来的な移動手段の確保(車や公共交通機関)も検討しましょう。

まとめ|プロの知識を借りながら最適なセカンドライフを設計しよう

定年退職してからも、人生はまだまだ長く続きます。退職金を上手に運用して収入源を確保し、年金生活の家計管理を徹底して、必要に応じて住み替えや地方移住で生活コストを最適化するなど、総合的な工夫をすることで、老後への不安を減らして充実したセカンドライフを送れます。

ただし、資産運用や不動産投資などには専門的な知識が求められます。ファイナンシャルプランナーや不動産の専門家などプロのアドバイスを取り入れながら、自分の状況に合わせた人生設計を立てることが成功のカギとなります。一人で悩まず、適切なサポートを受けて、明るく豊かな老後を迎えましょう。

(編集・執筆/property technologies 永江 直人)

適用に際しての具体的な注意点

・上記は令和6年10月末時点の適用法令・通達等に基づき記載しております。

・上記事例等は一例であり実際に適用する場合にはご自身が適用要件を満たしているか専門家等にご確認の上適切にご対応頂きますようお願い致します。

・本記事の記載内容にあてはめて適用することを保証するものではありませんのでご留意願います。

監修/大谷 修太(おおたに しゅうた)

齋藤久誠公認会計士・税理士事務所

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士

2012年にみずほ銀行へ入社後、2014年みずほ信託銀行へ出向。

2024年まで相続・事業承継・不動産を専門とするコンサルタントとして毎年100家族以上のご相談に対応。現在は独立し「相続や事業承継で経済的に不幸になるご家族を一人でも減らしたい」という理念のもと、幅広い層の皆さまに最適なソリューションを提供

株式会社property technologies(プロパティ・テクノロジーズ)について

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ~テクノロジーで人生の可能性を解き放つ~」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約13,500戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル(住まい)×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。

<会社概要>

会社名:株式会社property technologies

代表者:代表取締役社長 濱中 雄大

URL:https://pptc.co.jp/

本社:東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階

設立:2020年11月16日

上場:東京証券取引所グロース市場(5527)

本掲載内容は、情報提供を目的とし掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。

本掲載内容に基づくお客様の決定・行為およびその結果について、当社グループは一切の責任を負いません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。なお、本掲載内容は予告なしに変更されることがあります。