展覧会「吉阪隆正+U研究室 DISCONT・LIVE 津山 2025 ―私はどこにいるのか この疑問こそすべての出発点だ」

10月25日、ギャラリートーク「津山で語る吉阪隆正」

吉阪隆正+U研究室

YOSIZAKA Takamasa+ Atelier U

DISCONT・LIVE津山2025

―私はどこにいるのか、

この疑問がすべての出発点だ

会期:2025年10月25日 (土) ~11月9 日(日)

会場:PORT ART & DESIGN TSUYAMA 〒708-0841 岡山県津山市川崎823

参加費 :無料

事前申込不要

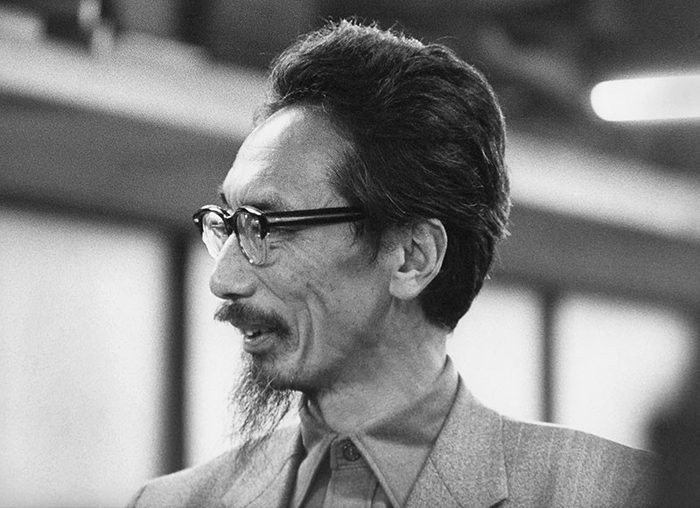

吉阪隆正(1917-1980年)は建築家であり教育者、そしてヒマラヤK2をめざす登山家、探検家として地球を駆け巡る文明批評家でもありました。そして、世界文化遺産に選定された 〈国立西洋美術館〉を設計したフランスの建築家ル・コルビュジエのもとに吉阪は1950年から二年間留学し、帰国後〈吉阪自邸〉〈浦邸〉〈ヴィラ・クゥクゥ〉などの住宅をはじめ〈ベネチア・ビエンナーレ日本館〉〈江津市庁舎〉〈大学セミナー・ハウス〉そして、〈涸沢ヒュッテ〉などの山小屋を設計し、地域計画の提案もしています。また数多くの著作も遺し、ル・コルビュジエの『モデュロール』『建築をめざして』などと『ル・コルビュジエ全作品集8巻』を翻訳しました。

1917年2月13日、吉阪は東京小石川竹早町の母方の祖父母の家で誕生しました。母 花子の父は動物学者の箕作佳吉。アメリカに留学して帰国後東京大学理学部、初代動物学教授となった動物学者です。江戸から明治はじめ津山藩医、蘭学者として開国時に活躍した箕作阮甫の孫にあたります。

吉阪も幼少期に世界へ飛び出します。父 俊蔵は国際労働機関開設のために、家族と渡欧。第一次世界大戦後の国際連盟発足時のジュネーブで、世界中から集まった子ども達のための平和教育を受けるなかで、吉阪は世界平和を達成するにための相互理解の手がかりになる建築をこころざしました。そして平和のための〈有形学〉を提唱します。

ギャラリートーク「津山で語る吉阪隆正」

津山洋学資料館は、吉阪隆正のアトリエU研究室から独立した象設計集団が依頼され富田玲子が担当しています。吉阪の母 花子は、津山出身の蘭学者 箕作阮甫の家系です。吉阪は幼少期にスイスで平和教育を受け、1950年からル・コルビュジエのアトリエに留学後U研究室(元吉阪研究室)を開設しました。U研究室では、誰もが提案して設計に参加する〈不連続統一体〉を実践し、住宅や学校、公共施設などを設計し、多くの著作、言葉を遺しています。

洋学資料館の設計の構想と、津山に縁の深い吉阪隆正とル・コルビュジエを紹介します。

日時:2025年10月25日(土) 14時〜16時

会 場:PORT ART & DESIGN TSUYAMA

第一部: 吉阪隆正、パノラ見る 齊藤祐子

知と情熱のアーカイブ =洋学資料館~新館設計にあたって 富田玲子

タカとコル 北田英治

第二部: 吉阪隆正とU研究室 富田玲子、北田英治、進行:齊藤祐子

富田 玲子(とみた・れいこ)象設計集団1938年東京都生まれ。1961年東京大学工学部建築学科卒業。

1963から1971年U研究室所属。<大学セミナー・ハウス、長期研修棟>などを担当。

1971年にU研究室の仲間である樋口裕康、大竹康市らと象設計集団を設立。

住宅のほか、学校や文化・公共施設等の設計に携わり、現在に至る。

著書に「小さな建築」(みすず書房)、訳書にケヴィン・リンチ「都市のイメージ」(丹下健三との共訳、岩波書店)

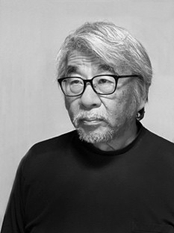

北田 英治 (きただ・えいじ)北田写真事務所写真家

1950年鳥取県生まれ。1970年東京写真短期大学(現東京工芸大学)技術科卒業。

1980年代から人の暮らしの場所を求めて世界を旅する。

主な著書に『サレジオ』『ル・コルビュジエのインド』 『DISCONT:不連続統一体』『象設計集団:空間に恋して』など。主な写真展に「エッジを歩く」「東チベット紀行」など多数。現在季刊『茶柱探検隊』に〈巷路不錯〉〈ベーハ小屋のある風景〉を連載中。夏目坂写真塾塾長。「ぐるぐるつくる大学セミナー・ハウス」実行委員。

齊藤 祐子 (さいとう・ゆうこ)サイト一級建築士事務所/アルキテクト事務局1954年埼玉県生まれ。1977年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、U研究室入室、〈大学セミナー・ハウス、国際セミナー館〉などを担当。1985年七月工房、1989年空間工房101を共同設立、1995年サイトー級建築士事務所設立。作品に〈大学セミナー・ハウスやまゆり〉〈浦和実業学園UJホール〉ほか住宅など多数。主な著書に『吉阪隆正の方法』『集まって住む終の住処』ほか。「ぐるぐるつくる大学セミナー・ハウス」実行委員。「アルキテクト」事務局として、吉阪隆正の関連書籍編集、展覧会企画協力などを行う。