点画の技法を作品に用いながら、儚くも確かな存在感が漂う。湯浅万貴子個展「円ら脈拍」6月6日よりMEDEL GALLERY SHUにて開催。

MEDEL GALLERY SHUでは、6月6日より6月18日までの湯浅万貴子個展「円ら脈拍」を開催いたします。

OVERVIEW

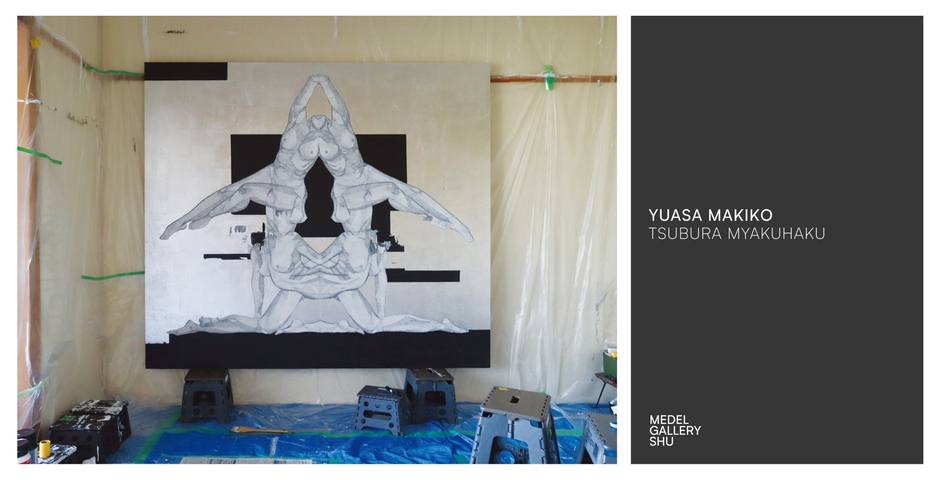

MEDEL GALLERY SHUでは、6月6日より18日まで湯浅万貴子の個展「円ら脈拍」(つぶらみゃくはく)を開催いたします。湯浅は、点描で身体を描き、箔を用いた画面構成によって独自の世界を表現する画家です。箔が生み出す独特の浮遊感と奥行きをたたえた空間に、顔のない身体が点描で描かれ、そこには「存在の不在」や「実在」とのあわいを行き来するような、儚くも確かな存在感が漂います。点描という技法から連想する時間の経過が、画面の中の空間をいっそう際立たせています。

当ギャラリーでは、本展が3回目の個展開催となります。

美術に真摯に向き合い続ける湯浅万貴子の現在を、ぜひご高覧ください。

ゲシュタルト・エチュード ー湯浅万貴子の作品に寄せて

目の前には絵がかけられており、そこには点描で人が描かれている。ただし、頭部が描かれてないがゆえに固有の人物像へ思いを馳せるということはなく、人体の構造が持つ部分と全体の関係(手や足、肩などの部位が身体を構成するといったように)や描かれた形の制度上の性質(描かれているのは女性か男性かといったように)にまずは意識が向けられる[註1]。ゆえに、それは人というより身体と形容したほうがいいのかもしれない。身体は画面の中で複数人(体?)存在し、それぞれが重なり合うことで連続性が生まれ、身体の造形と相まって運動のダイナミズムを生成している。それだけに止まらず、肩、腕、背中などの身体の諸部分は、区画化された陰影表現によって普段私たちが認識する体の部位よりもさらに細分化され、点描の表現も相まることで身体の全体性が解体されている。そしていくつもの段階に細分化されることで解体された身体の諸部分はまた他の諸部分と絶えず新たな関係を結び、ミクロな全体性[註2]をその都度獲得している。つまり、身体の部分と全体の関係を過剰化させることで、描かれた複数の身体は常に隆起し、また変態し続けている。

一方、描かれた身体は強固な輪郭を伴う象徴的なものとしてその体を維持しているようにも見える。それは身体によってではなくその外の空間(ひとまずこの段階では背景といって差し支えない)によってもたらされている。背景空間は絵の具によって黒く塗りつぶされた区画と、箔押しによって作られた区画によって構成されており、そのフラットな単色面が、変態し続ける身体の力の流れを抑えつけ、拮抗させている。[註3]その拮抗する地点が強固な境界を生み出し、複雑に隆起する身体に象徴的な形を与えているのである。

ただ、背景としての空間は身体の力を限界づけるためだけに機能している訳ではないことに気づく。黒い面は見るものの視線を跳ね返すフラットさを持ちながら、同時に視線を引き伸ばす無限の奥行きを備えている。箔の面はその輝きが光学的なイメージの広がりを喚起しながら、同時に箔自体の光の反射による物質性がイメージの限界を突きつける。もはや空間は背景ではなく自立した作用を観る者に促そうとする。

ここで一度絵から目を離す。クラクラする。それはおそらく、湯浅の作品が持つゲシュタルトの図地反転によるものだ。ゲシュタルトとはドイツ語で形態を意味し、その形態とは、個々の諸要素には還元されない全体性を持つ状態を意味する。とりわけ心理学の分野において、こうした形態は目に見える景色から人の焦点に浮かび上がることで形作られ、「図」として認識される。一方、図以外の焦点が当たらない周辺は「地」として位置付けられ、認識においては沈んだ状態であるとされる。こうした図と地の認識は「ルビンの壺」[註4]の例のように常に反転しうるものである。

湯浅の作品ではこの「図」と「地」の反転が至る所で起こっている。一つは描かれた身体によるものだ。身体=図はミクロな区画の隆起によって全体性を失いゲシュタルト崩壊[註5]を起こすが、完全に崩壊しきることはなく、背景の単色面=地が図としてせり上がることで互いに拮抗し、その形を強固に維持し続ける。故に身体の「図」と「地」は絶えず反転し続ける。

次は単色面の空間によるものだ。黒の面は図として認識されたときはフラットな面として機能するが、地として認識されたときは無限の奥行きを空間に与える。箔の面は図として認識されたときは物質的な限界を備えるが、地として認識されたときは無限の広がりを空間に与える。これらの認識の反転は黒い面と箔の面とでもたらされるが、同時に、身体の認識の反転とも表裏一体のものである。

ここまで述べた認識の反転は、湯浅の作品が持つ崇高=全体性への意志と、それとは反対の運動=部分へのエネルギーと言い換えることができるだろう。

背景との拮抗によって象徴化された身体や無限の奥行きと広がりを持つ単色面は、諸部分に還元できない全体性を認識させる崇高なものであるが、それは湯浅の絵画を「地」として認識するがゆえのものである。よってそれは安全地帯からの認識である。しかし、ひとたび身体や単色面に焦点を当てるとその身体は諸部分のざわめきによって解体され、箔は光の乱反射によって分裂し、黒は視線それ自体を拒絶する。つまり、湯浅の作品では、それぞれに焦点を当てようとすればするほど、形態を諸部分の連続によってしか認識することができなくなり、視覚や図それ自体が変態し続けるのである。もはや観る者は安全地帯から飛び出して、自身の認識が不確定に移り変わる運動のエネルギーに身を委ねるしかない。

こうした湯浅の作品における作用はこれから述べる最後の反転と深く結びついているように思われる。それは制度的な身体、つまり男性と女性における反転である。

美術史家のリンダ・ニードは西洋古典芸術における女性ヌードを「自己と他者の空間を形式化する分割と秩序づけの過程=審級の、隠喩と見なすことができる」と述べている。[註6]なぜそのように隠喩されるのか、ニードによれば、それは「女性の身体が、抑制を欠いたもの[包括されざるもの]、その揺らぐ輪郭と壊れた表面から汚物と汚れを噴出するもの」と定義され、それを描いたり、彫ったりすることによって「魔術的な規制」を行うからだという。[註7]あまりにも強烈な表現である。しかし、それを言い換えれば、芸術における女性の身体(とりわけヌード)は観る主体としての男性によって従属し、美という崇高なる全体性のフォーム(型)として利用されるということだ。確かに、こうした主体=従属の関係は、鋳造を行う過程で用いられる型において、かたどる方を雄型、かたどられる方を雌型と呼ぶことからも窺える。

湯浅の作品においては、こうした規範として身体を強固にかたどっていながら、一方で全く逆の事態が起こっている。それは、先にも述べたように、観る者が主体として描かれた身体を従属、つまり「図」にしようとすればするほど、身体の秩序や分割が解体されてゆく。主体が図をコントロールするのではなく、図が主体の認識をコントロールするような主体=従属の反転である。それは身体を観るということのラディカルな問いを私たちに差し向けているだろう。

宮崎竜成

アーティスト・筑波大学非常勤講師

1.ここで「この絵に描かれてる人物は〇〇なんですか?」なんて聞くのは野暮極まりないだろうと(少なくとも)筆者は思うということを付言しておきたい。

2.ミクロな全体性とは、人体そのものの形としての全体性ではなく、人体を構成する部分部分のブロックのような全体性のことを差す。本文の中で述べた肩、腕、背中、などの部位もこのミクロな全体性といえるが、湯浅の作品においては、こうした既存の部位の認識とは異なる新たなまとまりがいくつも生成されているのである。

- ポストモダン哲学の旗手のうちの1人であるジル・ドゥルーズは、20世紀の画家、フランシス・ベーコンを論じた『フランシス・ベーコン 感覚の論理学』(宇野邦一訳 河出書房新書 2016)において、ベーコンの絵画を構成する要素として、単色面、図像、輪郭の3つをあげており、単色面が図像を囲い込み、図像は逆に単色面の方へ流出しようとする、こうした二つの力の拮抗(ドゥルーズはそれを振動と呼ぶ)によって輪郭がもたらされているのだと論じている。湯浅の作品においてもこうした単色面と図像としての身体、およびその拮抗としての輪郭線という関係性が共通している。

該当の論述については、同書のp.26を参照。

4.ルビンの壺とは、デンマークの心理学者であるエドガー・ルビンが考案した図形であり、白い部分に焦点を当てると壺の形に見えるが、一方で黒い部分に焦点を当てると2人の人物が向かい合って見えるといった反転を起こすものである。

5.ゲシュタルト崩壊とは、形態が持つ全体性がバラバラになることで、図としての認識が困難になる状態のことを指す。

リンダ・ニード『ヌードの反美学 美術・猥褻・セクシャリティ』藤井茉利、藤井雅美訳 青弓社 1997 p.19

リンダ・ニード『ヌードの反美学 美術・猥褻・セクシャリティ』藤井茉利、藤井雅美訳 青弓社 1997 P.20

湯浅万貴子 | Makiko Yuasa

「自分に才能あるなんて一切思わない。才能という言葉も幸福と同じくらい信じていない。自分が今ここにいるのは、常に思考し続ける為のツールとして美術への盲信さがあるだけ。」

1988年新潟市出身

2011年東北生活文化大学家政学部生活美術学科退学

主な個展

2025年 MEDEL GALLERY SHU「円ら脈拍」

2023年 MEDEL GALLERY SHU「肯う地平」

2022年 金沢アートグミ 「eimi ousia」

2021年 MEDEL GALLERY SHU 「身に悖ること勿れ」

2021年 s+arts 「不変の前兆」

2020年 s+arts 「静かな荒野」

2014年 Shonandai MY Gallery

主なグループ展

2024年 「tsu zu ki」/s+art

2022年 「s+arts summer exhibition」/s+art

2021年 「Their collages」/s+art

2021年 「ストレンジャーによろしく」/金沢市内各所

2020年 「荒地のアレロパシー」/MITSUKOSHI CONTEMPORARY GALLERY)

2019年 「amrta」/s+art

2018年 せんだいアンデパンダン展/ Gallery TURNAROUND

2018年 「Composition」/Shonandai MY Gallery

2017年 Shonandai MY Gallery 10周年記念展/Shonandai MY Gallery

2016年 「WILL」/Shonandai MY Gallery

2015年 「MY duo」/Shonandai MY Gallery

2011年 GEISAI♯15 ランキング展/Hidari Zingaro gallery

アートフェア

2015年 YOUNG ART TAIPEI(台湾)

2012年 ULTRA 005(東京)

アワード

2011年 YOUNG ARTIST JAPAN vol.4 TOGBOAT/山本美知子賞

2011年 GEISAI #15 来場者ポイントランキング第3位

レジデンス

2021年 金沢市「CORN」山本浩貴、齊藤恵汰・招待作家

MEDEL GALLERY SHU

MEDEL GALLERY SHU|愛でるギャラリー祝

https://medelgalleryshu.com/

東京都渋谷区神宮前4-28-18

カトル・バン原宿B1

info@medelgalleryshu.com

13:00〜19:00(最終日は17時まで)

木曜休廊

MEDELとは、日本語で「物の美しさをほめ味わうこと」を意味する「愛でる」からきています。唯一無二のアートを賞美し、慈しむという行為を介して、アーティストと鑑賞者、ギャラリーの間に喜びの行き交いが成立してほしいという想いを込め名づけました。“時代を共にする人々にとっての財産であり、未来の社会を照らす火である”とアーティストの活動・作品を定義し、人々の心に残る独創性に富んだスタイルの作品を鑑賞者と共に愛でつつ、次世代に残るようなマーケットや美術史的評価を確立してゆくことが当ギャラリーのミッションです。そのような私たちの活動を通して、独創的な表現を受け容れる多様な社会的風土の醸成に資することができれば、これに勝る喜びはありません。