【北海道 東川町】第40回「写真の町」東川賞の受賞作家が決定

国内作家賞を石川真生氏、新人作家賞を金川晋吾氏など4名1団体が受賞

北海道東川町は第40回「写真の町」東川賞5賞の受賞者について5月1日に発表いたしました。授賞式をはじめとして様々な写真関連イベントが行われる「第40回東川町国際写真フェスティバル」は8月3・4日に開催します。

第40回「写真の町」東川賞受賞作家

海外作家賞 ヴァサンタ・ヨガナンタン 氏(Vasantha YOGANANTHAN)

国内作家賞 石川 真生 氏(ISHIKAWA Mao)

新人作家賞 金川 晋吾 氏(KANAGAWA Shingo)

特別作家賞 北海道101集団撮影行動

(101 Group Photography Project in Hokkaido)

飛彈野数右衛門賞 北井 一夫 氏(KITAI Kazuo)

海外作家賞

ヴァサンタ・ヨガナンタン(Vasantha YOGANANTHAN) / 対象国:フランス

受賞理由:⻑期プロジェクト「A Myth of Two Souls」における一連の作品に対して

1985年、フランス人の母とスリランカ人の父のもと、グルノーブル(フランス)に生まれる。ヨガナンタンは独学で写真を学び、最初の長期プロジェクトによる作品「Piémanson」(2009-2013)を制作する中で、優れた写真は時間の経過と結びついていることに気づいた。新しいプロジェクトは常に直感から始まり、時が経つにつれて自分が何をどのように撮りたいのかを理解するという。

2014年に出版社Chose Communeを共同設立し、『Piémanson』を刊行した。その後、インドの壮大な叙事詩『ラーマーヤナ』に触発され、現実と虚構の狭間を探求する7冊に及ぶ写真集のプロジェクト「A Myth of Two Souls」(2013-2021年)に取り組んだ。

「A Myth of Two Souls」は、エリゼ美術館(ローザンヌ、2019年)、シャネル・ネクサス・ホール(東京、2019年)、Deck(シンガポール、2020年)、ベルファスト・フォト・フェスティバル(2023年)で個展として開催。また、「Illuminating India 1857-2017」サイエンス・ミュージアム(ロンドン、2017年)、「Body Building」イシャラ・アート・ファウンデーション(ドバイ、2019年)、「Energy:Sparks from the Collection」ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(ロンドン、2023年)などのグループ展でも展示された。

ヨガナンタンは、エマージング・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤーとしてICPインフィニティ・アワードを受賞(2017年)するなど、いくつかの賞を受賞している。2019年と2021年には、写真集『Dandaka』と『Amma』がそれぞれアルル国際写真フェスティバル・フォトーテキストブック・アワード、パリフォト・アパチャーファウンデーション・フォトブック・アワードの審査員特別賞を受賞した。2022年には、エルメス財団がアンリ・カルティエ=ブレッソン財団(パリ)およびICP(ニューヨーク)と提携し、フランスとアメリカで交互に行われる滞在制作プログラム「Immersion」に参加するなど、近年その活躍の場をさらに広げている。

国内作家賞

石川 真生(ISHIKAWA Mao)

受賞理由:展覧会「石川真生 ―私に何ができるか―」(東京オペラシティ アートギャラリー、2023年)に対して

1953年、沖縄県大宜味村生まれ。1970年代から写真をはじめ、1974年、WORKSHOP写真学校東松照明教室で写真を学ぶ。以降、沖縄を拠点に制作活動を行い、沖縄をめぐる人物を中心に人々に密着した作品を制作している。90年代までの主な写真展に、1977年「金武の女たち」(ミノルタフォトスペース/東京)、1989年「フィリピン」、1990年「港町エレジー」(いずれも那覇市民ギャラリー/沖縄)、1991年「仲田幸子一行物語」(りうぼうホール/沖縄)。2000年代には国内外の企画展に参加。主なものに2003年「KEEP IN TOUCH: POSITIONS IN JAPANESE PHOTOGRAPHY」(グラーツ市美術館/オーストリア)、2004年「ノンセクト・ラディカル 現代の写真Ⅲ」(横浜美術館/神奈川)、2004年「永続する瞬間 ― 沖縄と韓国 内なる光景」(MoMA PS1/アメリカ)、2008年「沖縄プリズム 1872-2008」(東京国立近代美術館/東京)がある。

2011年、『FENCES, OKINAWA』で、さがみはら写真賞を受賞。2014年に写真展「大琉球写真絵巻パート1」(那覇市民ギャラリー)を開催以降、毎年、本シリーズの制作発表を続けている。2019年、日本写真協会賞作家賞を受賞。その後も精力的に活動を展開し、2021年「石川真生展:醜くも美しい人の一生、私は人間が好きだ。」(沖縄県立博物館・美術館/沖縄)、2023年「石川真生 ―私に何ができるかー」(東京オペラシティ アートギャラリー/東京)を開催。2024年、第74回芸術選奨文部科学大臣賞、第43回土門拳賞を受賞。釜山ビエンナーレ2024(韓国)、「ライフ2 すべては君の未来」(熊本市現代美術館/熊本)に参加予定。

主な作品に、「金武の女たち」(1977)、「熱き日々 in キャンプハンセン!! 」(1982)、「LIFE IN PHILLY」(1987)、「フィリピン」(1989)、「港町エレジー」(1990)、「仲田幸子一行物語」(1991)、「沖縄の自衛隊」(1995) 、「沖縄の米軍」(1996)、「沖縄海上ヘリ基地」(1998)、「日の丸を視る目」(1999)、「大琉球写真絵巻パート1〜10」(2014〜2023)がある。現在も国内外で広く写真を発表し、沖縄県立博物館・美術館のほか、東京都写真美術館、福岡アジア美術館、横浜美術館、国立国際美術館、ヒューストン美術館(アメリカ)、メトロポリタン美術館(アメリカ)など、パブリックコレクションにも多数収蔵されている。

新人作家賞

金川 晋吾(KANAGAWA Shingo)

受賞理由:写真集『長い間』(ナナルイ、2023年)、写文集『いなくなっていない父』(晶文社、2023年)に対して

1981年京都府生まれ。大学在学中にインターメディウム研究所に通い、写真家の鈴木理策のワークショップを受ける。写真を撮り始めたころは、写真によって生じる「切断」の機能、いわば「よくわからなくする」写真のありようにひかれ、対象やテーマなどは設定せずにスナップ写真を撮る。2000年に入学した大学を2年休学し6年目の2006年に写真「ひとつぼ」展に入選。就職活動はやったがうまくいかなかったので、コンペ入選をなんとなくの言い訳にフリーターになり、アルバイトをしながら写真を撮るようになる。だが、次第に自分の写真がパターン化しているように感じ、これまでのいわば「無意味」を志向するような方向性では続けられなくなる。将来への不安に駆られ胃腸も悪くする。環境を変えようと2008年東京藝術大学の大学院を受験し、進学できることに。ただ、それでも何を撮ればいいのかわからずに迷走しているとき、父が数年ぶりにいなくなる。父はしばらくして戻ってきたが何もせずに家にいるようになる。このことを機に、これまではやらなかったことをやってみようと思い、父を撮り始める。父と関わるなかで起こったことや感じたことを日記につけるようになる。父を撮ることで、写真には思いのほか様々なものが写ってくることを実感し、写真と出会い直す。2016年に青幻舎より『father』刊行。『father』という作品によって父が「失踪する父」として固定されていくことへの反動として、失踪ばかりしているわけではない父のことや自分のこと、写真のことについて書いた『いなくなっていない父』を2023年晶文社より刊行。今では言葉を書くことが自身の活動にとって欠くことのできないものになっている。

2010年より病院で暮らしている伯母の身元引受人になり、たまに会いに行って写真を撮るようになる。2020年に伯母が亡くなるまでの写真と日記で構成された『長い間』を2023年ナナルイより刊行。父や伯母についての日記を書くなかで日記というメディアへの関心が高まり、日記に関するワークショップのファシリテーターをおこなうようになる。

現在は、長崎の平和祈念像やカトリックの文化、自身の信仰等々について扱った『祈り/長崎』を制作中で、書肆九十九より刊行予定。また、複数人で暮らしている自身の生活を撮影した作品も制作中で、こちらも出版に向けて編集作業を進めている。

特別作家賞

北海道101集団撮影行動(101 Group Photography Project in Hokkaido)

受賞理由:全日本学生写真連盟が1968~77年の間に行った北海道における19回の集団撮影行動に対して

「北海道101集団撮影行動」の「101」とは、1969年を指す。「明治元年(1868年)から101年目の北海道をドキュメントする」として、当時の全日本学生写真連盟(略称・全日)が1968年に北海道学生写真連盟との連名で全国の大学写真サークルに参加を呼び掛け、翌69年から撮影を開始した。提起したのは写真評論家の福島辰夫である。

1960年代から70年代前半にかけて、日本のみならず世界各地で反戦運動や学園紛争が沸き起こった。その中で「写真で何ができるか?」を自らに問うた学生たちによる写真運動を全日が開始した。「北海道101集団撮影行動」はその一つである。1968年に開催された「写真100年 日本人による写真表現の歴史」展での、田本研造らによる北海道開拓初期写真群の優れたドキュメンタリー性に触発されたことが契機となり、北海道の現実に写真で、そして集団で向き合おうとした。

合宿形式をとり、77年夏までの9年間に全道各地で19回の撮影を行った。全国から延べ600人を超える学生が参集し、撮影された写真は膨大な数に上る。写真集出版を目指すも未完である。

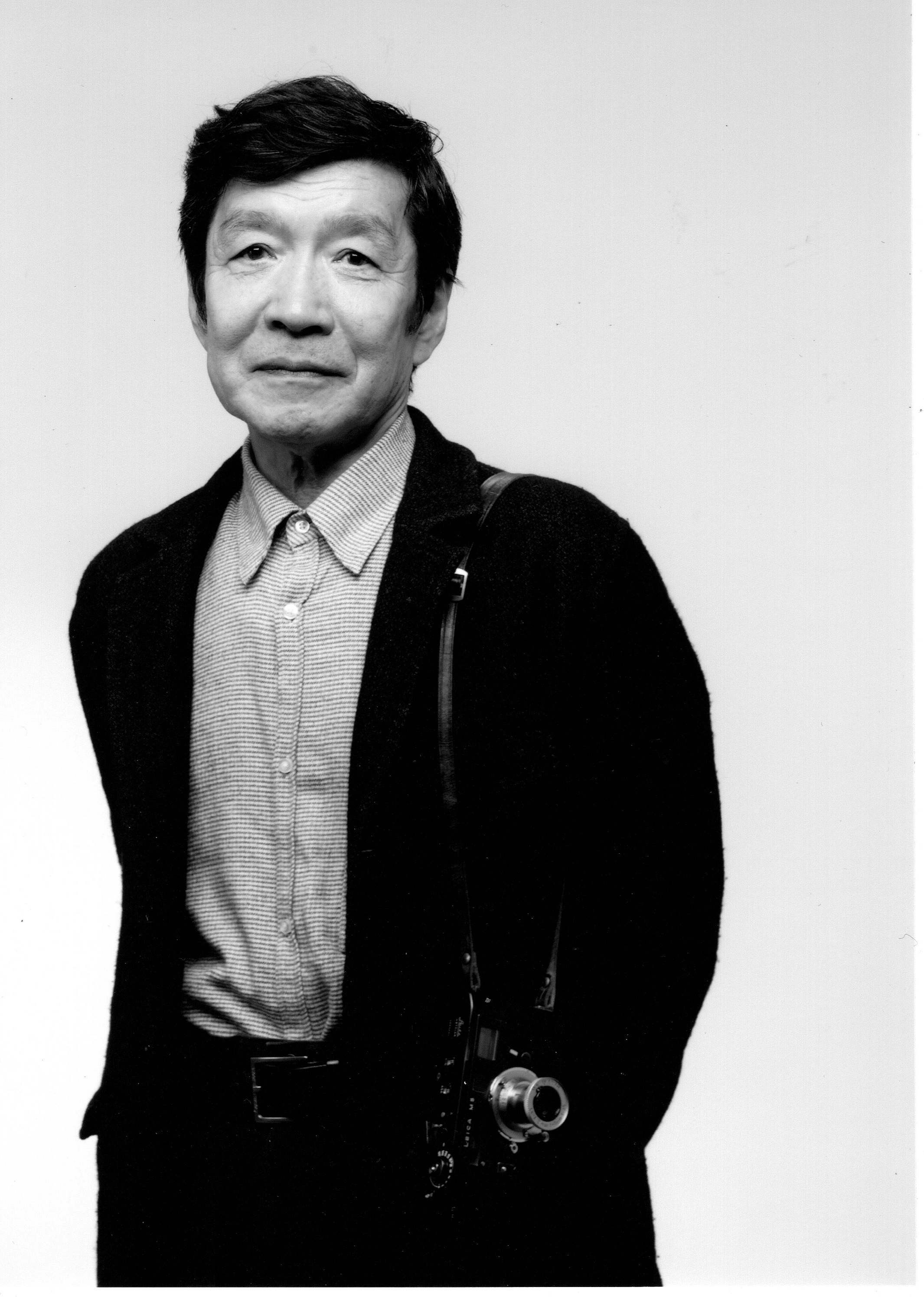

飛彈野数右衛門賞

北井 一夫(KITAI Kazuo)

受賞理由:展覧会「フナバシ ストーリー」(船橋市民ギャラリー、2023年)に対して

1944年、旧満州鞍山(あんざん)市生まれ。日本大学芸術学部写真学科中退。

65年に、アメリカの原子力潜水艦が横須賀に寄港することに反対する全学連のデモ活動を撮り下ろした写真集『抵抗』を自費出版する。69年から、新東京国際空港反対闘争を記録した「三里塚」を『アサヒグラフ』に連載。闘争に身を置く農民たちの日々を内側から捉えた作品は高い評価を獲得し、72年に第22回日本写真協会新人賞を受賞。74年から『アサヒカメラ』に「村へ」を連載。同作で76年に第1回木村伊兵衛写真賞を受賞した。81年に大阪の庶民生活を取材した『新世界物語』、89年に東京のベッドタウンとして発展した千葉県船橋市で生活する人々を文章と写真で綴った『フナバシ ストーリー』を刊行。2012年には、東京都写真美術館で回顧展「いつか見た風景」が開催された。2013年に60年代からの制作活動に対して日本写真協会賞作家賞を、2017年にはParis Photo 2017 Guest of Honor for Paris Photo by Karl Lagerfeld, J.P Morgan Curator’s Highlightsを受賞した。

主なパブリック・コレクションに、船橋市役所(船橋市)、東京都写真美術館(東京)、宮城県立美術館(仙台)、東京国立近代美術館(東京)、シカゴ美術館(アメリカ)、ヒューストン美術館(アメリカ)、Pier 24 Photography(アメリカ)、サンフランシスコ近代美術館(アメリカ)、JPMorgan Chase Art Collectionなど。

第40回写真の町東川賞審査会委員(敬称略/五十音順)

安珠 (写真家)

上野 修 (写真評論家)

神山 亮子 (学芸員・戦後日本美術史研究)

北野 謙 (写真家)

小原 真史 (キュレーター・東京工芸大学准教授)

柴崎 友香 (小説家)

丹羽 晴美 (学芸員・写真論)

原 耕一 (デザイナー)

「写真の町」東川賞

写真文化への貢献と育成、東川町民の文化意識の醸成と高揚を目的とし、これからの時代をつくる優れた写真作品(作家)に対し、昭和60年(1985年)を 初年度とし、毎年、東川町より、賞、並びに賞金を贈呈するものです。

東川賞の第一の特徴は、日本ではじめて自治体によって写真作家賞が制定されたこと。第二の特徴は、日本の写真作家賞が全て“年度”賞であるのに対し、国内、新人作家賞については、作品発表年から3年間までを審査の対象とし、作品の再評価への対応にも努めていること。第三の特徴は、海外の写真家を定期的に顕彰し、あまり知られていない海外の優れた写真家を日本に紹介してきたこと。また、顕彰を通じて海外の人々と出会い、交流し、平和への祈りと夢のひろがりを次の時代に託すことにあります。

各賞の対象については、国内作家賞及び新人作家賞は、前述の通り発表年度を過去3年間までさかのぼり、写真史上、あるいは写真表現上、未来に残すことのできる作品を発表した作家を対象とします。

特別作家賞は北海道在住または出身の作家、もしくは北海道をテーマ・被写体として作品を撮った作家、飛彈野数右衛門賞は長年にわたり地域の人・自然・文化などを撮り続け、地域に対する貢献が認められるものを対象とします。

東川町長が依頼するノミネーターにより推薦された作品を、東川町長が委嘱した委員で構成する[写真の町東川賞審査会]において審査します。

リリース用データについて

プレスリリース用データにつきまして、記事掲載などで希望される場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。また、受賞作家の言葉や東川賞審査会講評につきましては、東川町国際写真フェスティバル公式ホームページよりご確認いただけます。

東川町国際写真フェスティバル公式HP

お問合せ

〒071-1423 北海道上川郡東川町東町1丁目19-8

写真文化首都 北海道「写真の町」東川町

写真の町課 写真の町推進室 担当:竹田・𠮷里

Tel 0166-82-2111 Fax 0166-82-4704

Mail photo@town.higashikawa.lg.jp