累計1万人以上が受検した謎検が 日本初!“謎解き”を脳科学の視点で解明! 「謎解きは、問題解決の際に脳が適切に働く機能を高める」

日本謎解き能力検定協会(株式会社SCRAP内)は、『謎解き』を脳科学視点で解明する為の実証実験を行いました。

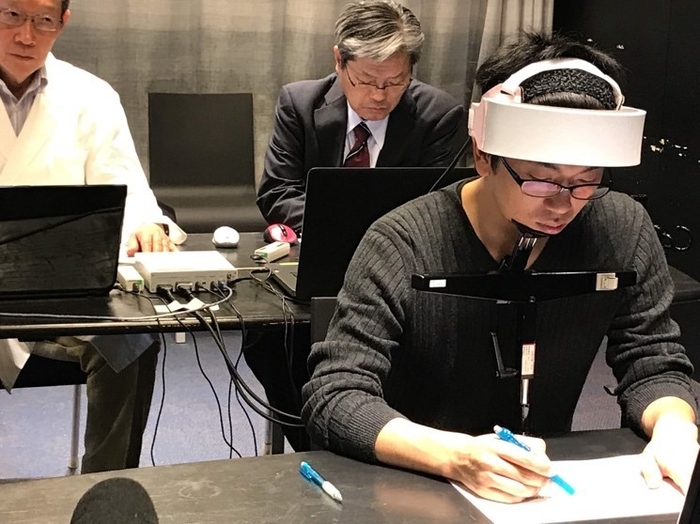

日本で初めて*となる本実験は、古賀良彦教授(精神科医、杏林大学名誉教授)協力のもと被験者6名(男女3人ずつ)を対象に、「謎」を解いている際の前頭葉の脳血流量を「近赤外線スペクトロスコピー(fNIRS)」により脳機能の変化を調べる手法で実施しました。その結果、『謎解き』は、問題解決の際に、脳が適切に働く機能を高めてくれることが科学的に証明されました。*2018年10月自社調べ

【計測機器】 株式会社スペクトラテック社製の「Spectratech OEG-SpO2」を被験者の頭部に装着し、テスト中の前頭部16 部位の脳血液量変化を測定分析。オキシヘモグロビン濃度(Coxy・L)の変化を観察し脳の活動状態を検証。

※被験者によりランダムな順番で回答

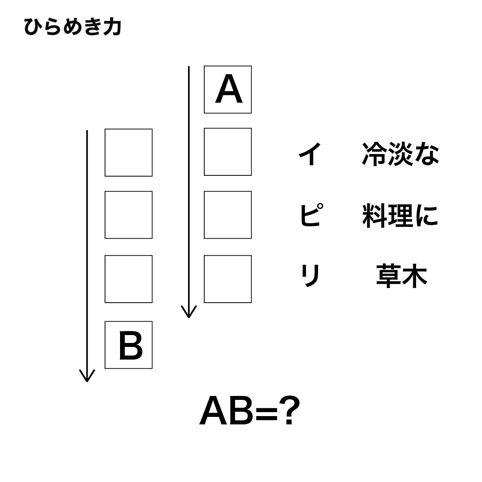

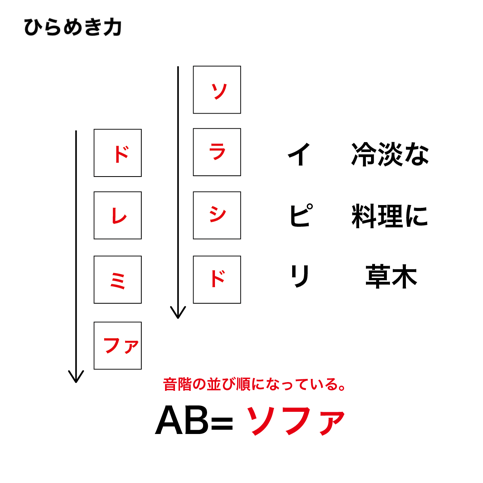

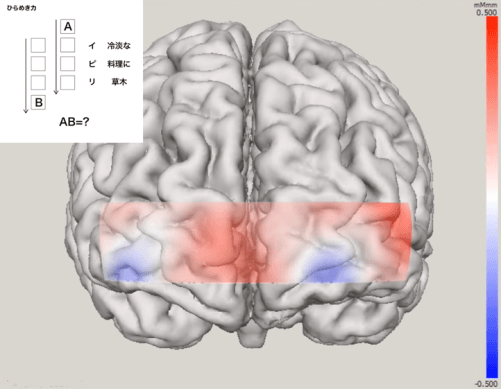

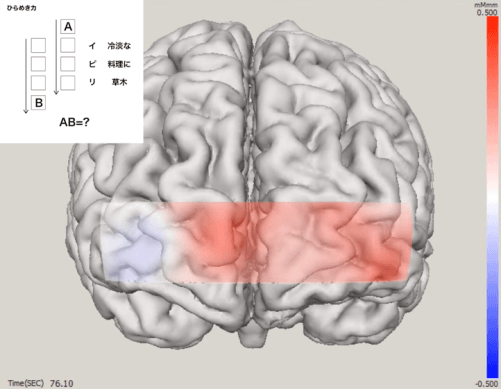

ひらめき力:過去の経験・記憶から、直感的に答えを引っ張り出してくる力

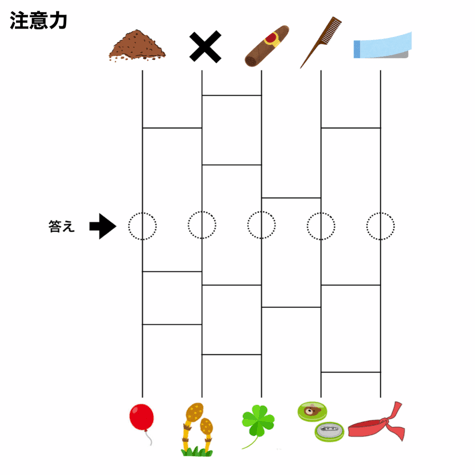

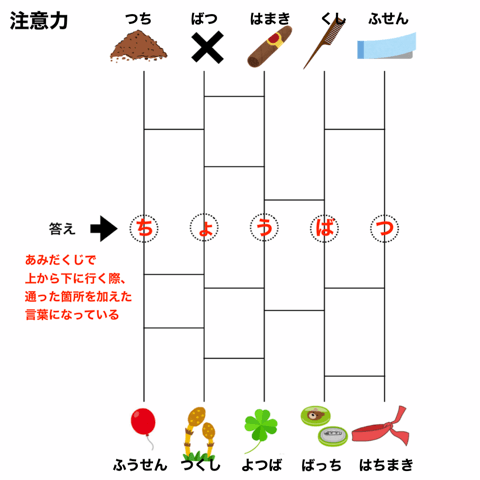

注意力:よく観察し、問題の中にある違和感や違いに気が付く力

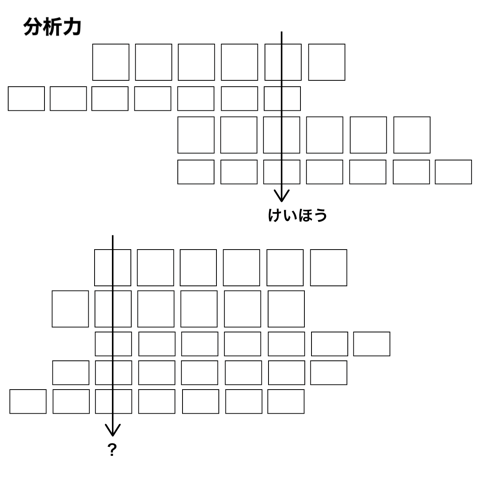

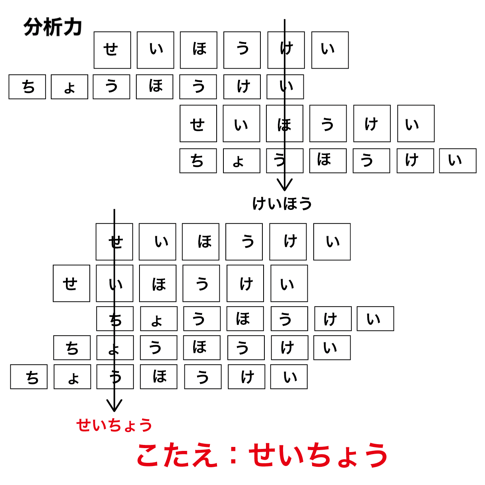

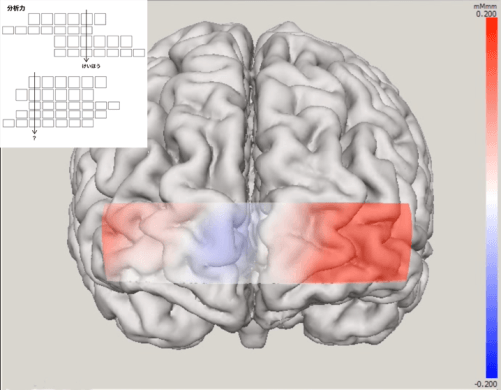

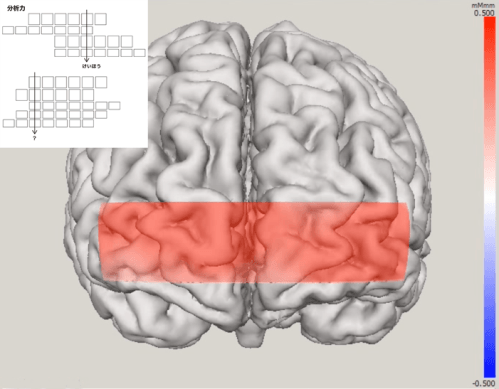

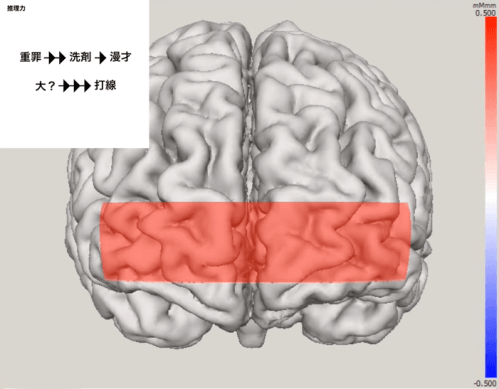

分析力:情報を多角的に捉え、解答までの道筋を組み立てる力

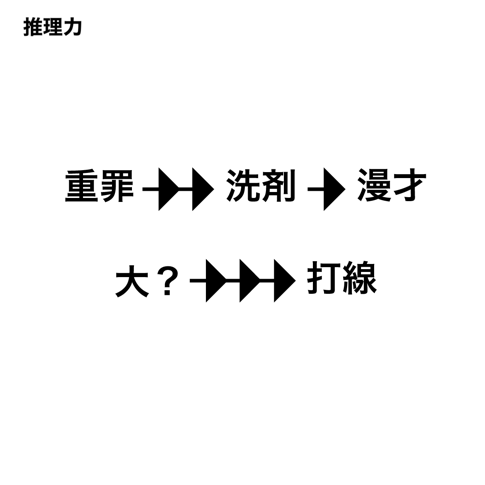

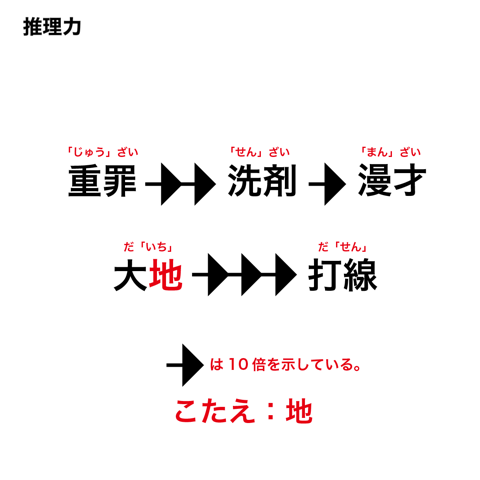

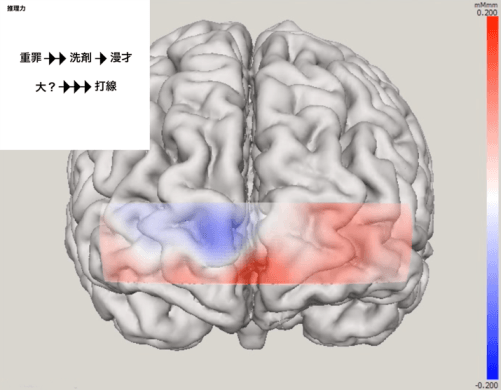

推理力:ルールや法則を見つけ出し、答えを導く力

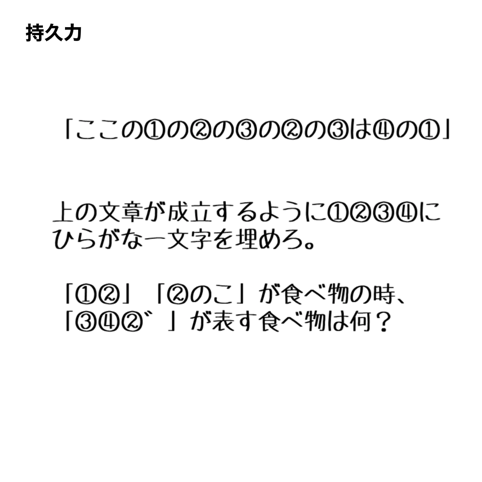

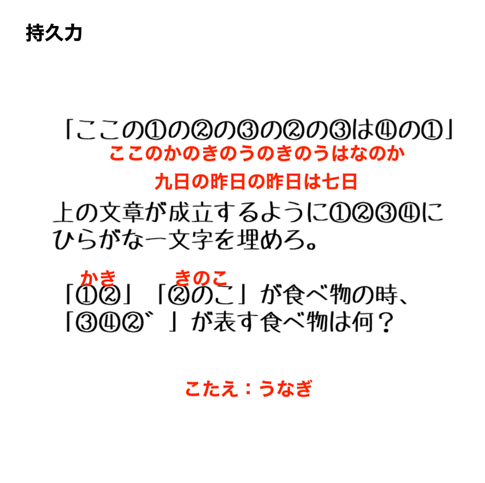

持久力:最後まで諦めずに謎に向き合う力、もれなく確認しながら解いていく思考体力

※問題に対応する能力は日本謎解き能力検定協会が定義、分類

1、1問目の問題を解いてもらう(制限時間3分)

2、休憩(1分)

3、情緒アンケート(VAS)実施(1分)

4、休憩(1分)

被験者には上記フローを、全5問分繰り返していただきました。

実験結果

結論:『謎解き』は、問題解決の際に、脳が適切に働く機能を高める

今回の脳血液量測定実験で明らかになった脳の働き方の差異は、謎解きに必要な能力の中でも、特に「分析力」と「推理力」を要する問題を解いている時に顕著に現れました。正解者は無駄なく脳が機能している事を示した一方で、不正解者は脳が活動しすぎている状態にありました。よって、『謎解き』は脳の機能を無駄なく目的に沿って発揮するための機能を高めてくれるとの結論を導きました。

また正解者は、問題を解く際、理性的な機能を司る左脳が優位に働くことも明らかになりました。

表示データ:オキシヘモグロビン変化 (記号Coxy・L 単位 mM・mm )

読み方:赤色になるほどオキシヘモグロビン変化の値が大きくなっており、酸素を含んだ血液の流入が多いことを意味します。また青色になるほどオキシヘモグロビン変化の値が小さくなっており、つまり酸素を含んだ血液の流入が少ないことを意味します。

■正解者

不正解者

一般に5つの機能の中で特に謎解きに求められる「推理力」「分析力」に関しては、左右の脳の中では左半球に優位な機能と言われています。今回の実験では、正解者の左半球ではその優位性がはっきりと見られました。一方で不正解者の脳では、その優位性は確認できませんでした。

正解者

不正解者

「ひらめき力」に関しては、脳全体が関わっており様々な部位が機能し瞬時に発揮される能力ではないかと考えられていますが、正解者では、左右の半球ともに協調して機能していることが確認できました。それに対して不正解者や回答が得られなかった者の脳では、左半球にだけが機能する傾向がみられました。

古賀良彦教授コメント

謎解きの問題を解決する際に脳血液量を測定した結果、大変興味深い結果が得られました。謎解きは脳の機能を無駄に精一杯働かせるというよりも、合理的に目的にかなって使うということに役に立つという事が今回の実験の最も大きな結果と思われます。中でも謎解きに最も求められる分析力や推理力、という機能については、正解者ではそれに見合った脳の活動、つまり左半球が優位に働くということが分かりました。つまり、謎解きを行うことは脳の機能を無駄なく目的に沿って発揮する力を鍛える、とても良い方法であることを示したのが今回の結果ではないかと思います。

~古賀良彦教授プロフィール~

昭和21年東京都世田谷区に生まれる。昭和46年慶應義塾大学医学部卒業後、昭和51年に杏林大学医学部精神神経科学教室に入室。その後平成2年に助教授、平成11年に主任教授となり、現在は杏林大学名誉教授。日本催眠学会名誉理事長、日本ブレインヘルス協会理事長、日本薬物脳波学会副理事長、日本臨床神経生理学会名誉会員。

第4回『謎検』概要

■受検開始時間:

2018年11月24日(土)10:00~2018年11月25日(日)16:59

※上記時間内であれば深夜の受検も可能です

※受験終了時間は、2018年11月25日(日)18:00

■受検時間:

60分

■受検条件:

どなたでも受検できます。※中学生以上を推奨

■受検形式:

パソコン、タブレット、スマートフォン画面に表示される問題に解答する方式。

解答方式:記述式、選択式(単一解答/複数選択解答)

※音声が流れることはありません。

■問題内容:

・ひらめき力・注意力・分析力・推理力・持久力を測る問題。

・満点は100点で、問題内容により配点に差をつけます。

■クラス判定基準:

総合得点に応じて1級~8級のクラス判定を行います(絶対評価)。

・1級…100点・準1級…90~99点・2級…80~89点・準2級…70~79点・3級…60~69点

・4級…50~59点・5級…40~49点・6級…30~39点・7級…20~29点・8級…0~19点

■お申し込み方法:

インターネットによるお申し込み(FAX、電話によるお申し込みは受け付けておりません)

■試験実施団体:

日本謎解き能力検定協会(株式会社SCRAP内)

■注意事項:

・受検終了時間は開始ボタンを押してから60分後となります。万が一、受検途中で端末の電源が落ちたりブラウザを閉じてしまったりした場合も、受検時間はカウントされます。

・端末のインターネット接続が不安定だと正常に受検できない可能性があります。

・端末の充電切れにご注意ください。

・ブラウザ上で他のページに遷移すると正常に受検画面に戻れない可能性があります。

・上記の理由等で正常に受検ができなかった場合でも、受検料の返金、申込内容の変更はできかねます。

・受検当日、正常に受検できなかった場合、すぐに端末を変えて再ログインすることをおすすめします。

・受検当日申込をする場合には、お時間に余裕をもって行ってください。

・受検当日のお問い合わせ対応時間は、両日ともに10:00~17:00とさせていただきます。

+++++++++++++++++++++

日本謎解き能力検定協会とは

リアル脱出ゲームの制作・運営を行う株式会社SCRAP(本社:東京都渋谷区 代表:加藤隆生)が設立した任意団体。「日本謎解き能力検定(略称:謎検)」の実施を通して、謎解きの普及啓発・支援、調査・研究、能力育成を行う。代表者:加藤隆生。

謎検オフィシャルサイト⇒http://www.nazoken.com/

ツイッターアカウント⇒@nazoken_scrap

フェイスブックページ⇒ https://www.facebook.com/nazoken/