【お盆はチャンス】終活について家族としっかり話し合っておいた方がいい理由

お盆などで、家族・親戚が集まる機会の多い夏。

コロナ禍で、なかなかそれがままならない側面もありますが、「みんなが集まる」このタイミングで、ぜひ話し合っておきたいことがあります。

それは「親御さんの終活」です。

ややもすれば、感情的になりがちな話題ですが、なぜしっかり話し合いをするべきなのでしょうか。

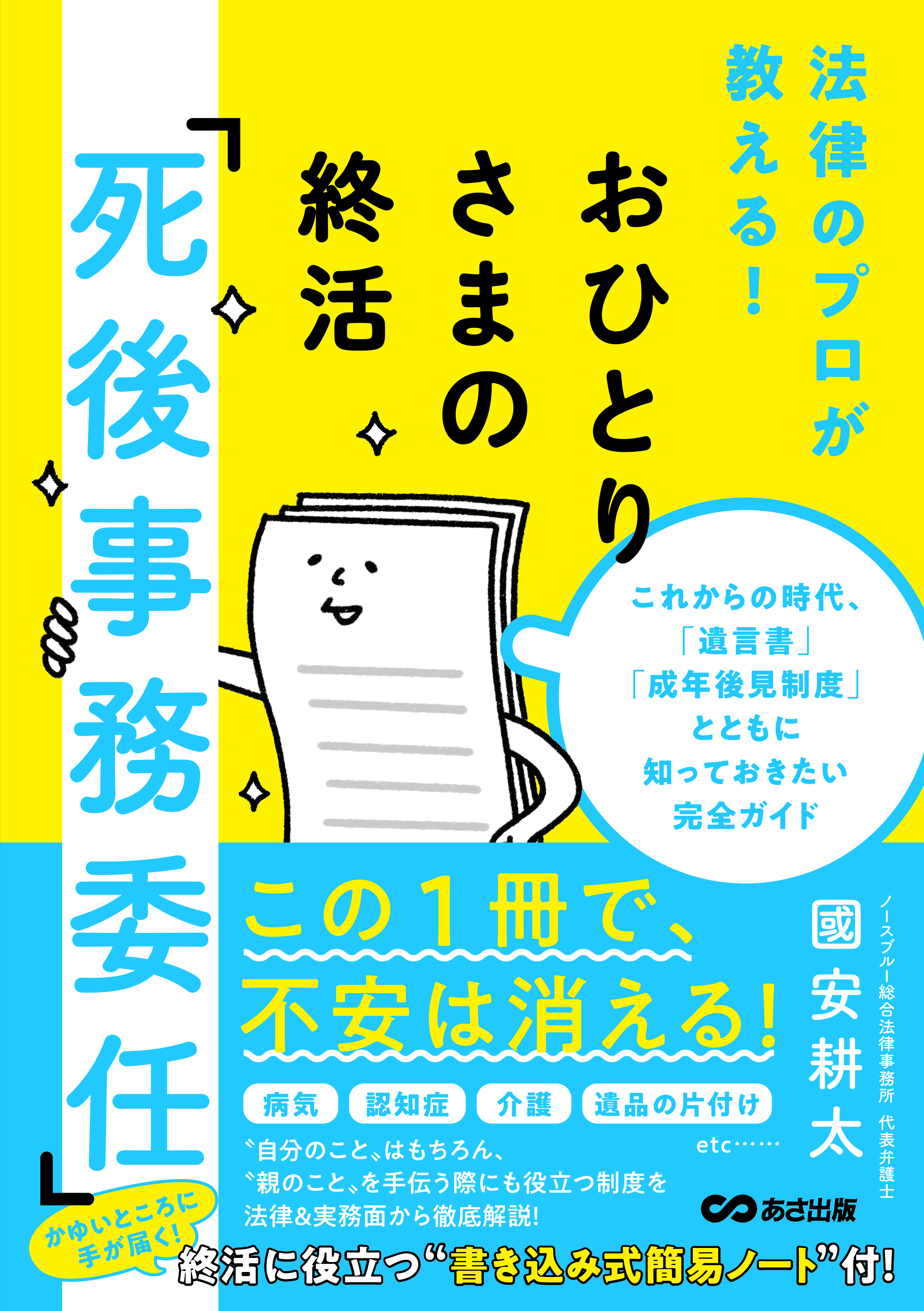

ノースブルー総合法律事務所の代表弁護士・國安耕太先生の著書である『おひとりさまの終活「死後事務委任」 これからの時代、「遺言書」「成年後見制度」とともに知っておきたい完全ガイド』http://www.asa21.com/book/b531428.htmlから抜粋してお伝えします。

おひとりさまがまず着手しておきたい「親の終活」

今、40代、50代のおひとりさまが増えています。

とくに男性の場合、2015年の統計データでは40代で3割、50代で2割の人が未婚であり、離別、死別を含めれば独身者はもっといる計算になります。

女性もまた、30代、40代未婚率は確実に増加傾向にあります。

そんな、いわゆる“おひとりさま”に向けて、「遺言書」「成年後見制度」「家族信託」「死後事務委任」などの制度を知ることで、死後だけでなく生きている間の不安を払拭できるように『おひとりさまの終活「死後事務委任」 これからの時代、「遺言書」「成年後見制度」とともに知っておきたい完全ガイド』を執筆しましたが、その前に、着手しなければならないことがあります。

それが、〈親の終活〉です。

ご両親の終活は、ご自身の終活にも直結する

今、40代、50代の年代の方は、そろそろ親の終活に、しっかり向き合ったほうがいいと思います。

あなたがおひとりさまであるなら――ご両親が亡くなることで、天涯孤独のおひとりさまになる予定の方であればなおさら、ご両親の生活のこと、介護のこと、死後のこと、相続のことを、あなたが一手に引き受けることになるでしょう。

ご両親がご自分の晩年のこと、死後のことに関して上手に備えておいてくれれば、将来あなたにかかる負担がかなり軽減される可能性があります。

たとえば、親御さんの遺言書があれば、疎遠だったはずのご親族から相続について思わぬ横やりが入っても、慌てることはありません。

相続の手続きをスムーズに進めることもできます。

また、成年後見制度についての知識があり、ご両親がしっかりされているうちにそれについて話し合うことができたら、お父様、お母様が晩年まで心地よく過ごせる環境を整えることは、容易になるはずです。

なにより、ご両親の終活は、ご自身の終活にも直結します。

相続財産はあなたが受け取ることになるでしょうから、財産の棚卸しのお手伝いをするのは、あなた自身の財産を整理するのと同じことです。

遺言書の書き方や、成年後見制度について一緒に学んだり、手続きのお手伝いをすれば、あなたがそれらの制度を利用するときの予行練習にもなります。

まずはとにかく遺言書

お盆などで、家族・親戚が集まる機会の多い夏は、「終活」についてきちんと話す絶好の機会です。

ただ、このようなことを話すとなると、「俺の財産狙っているのか!」「私が早く死ねばいいと思っている!」と、つい感情論になりがちな面もあると思いますが、それはお門違いというものです。

死後の話ばかりではなく、心穏やかに老後を過ごすために、避けて通れない話し合いであることは、先にも書いた通りです。

そして、親のことであろうと、自分のことであろうと、死後に備えたいのであれば、まず考えるべきは「遺言書」の作成です。

終活の出発点であり、相続への備えとして生前に行える対策としては、もっとも一般的です。

遺言書は死後の自分の財産をどれだけ渡すのかについて、明確にしておくための手段です。

ということは、第一に、自分の財産がどれだけあるかをきっちり把握しておかねば始まりません。

「では、やっぱり財産狙って……」となりがちですが、その財産の多寡(金額)というよりも、〈どんなものが相続財産になるか〉をご家族と一緒に確認することが大事です。

「財産なんてない!」と思っていても、見落としていた……ということも、よくある話です。

一方で「虎の子」(財産)だと大切に大切にしていたものが、「相続財産」には当たらない場合もあります。

さらに、財産には「プラス」と「マイナス」があり、どちらも基本的には相続されます。

残された人の善意に頼るのは考えもの

では、もし「遺言書」がなかったらどうなるのでしょうか?

あるいは「遺言書」があっても、それが無効だった場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、法律で定められた相続順位にのっとって、法定相続人と、相続の割合が決まります。

もっとも、必ず順位に沿って相続しなければいけないわけではなく、相続人同士で話し合って割合を決めることもできます。――だからこそ、揉め事の起因になりがちです。

「私が介護をした」「介護費用を一番多く負担したのは自分」「あなたは援助してもらったけど、こちらは何もなかった」……といった具合におのおのが主張を始め、見解が食い違うのはよくあることです。

確かに、遺言書という形をとらず、その代わりご両親がお元気なうちに、遺産を誰にどれだけ渡したいかという意思を伝えておいたり、しっかり話し合っておいたりすることで、死後の揉め事を回避できることもあります。

ただ、遺言書という形で残っていなければ、それは法的には何の効力も持ちません。

やはり、「遺言書」という法的拘束力のある手段でもって、自分の意思をしっかり残しておいたほうがいいでしょう。

遺言書の具体的な作成方法については、本書を参照していただければと思います。

晩年を心地よく過ごしてもらうための「成年後見制度」

さて、「遺言書」を作成し、死後のごたごたはなんとか避けられそうと思ったら、次に考えるのはなんでしょうか。

ご両親(ご自身)が年齢を重ねても、病気を患っても、よりよい環境で快適に暮らす方法ではないでしょうか。

近年、将来の不安として多くの人が挙げるのが、「認知症」の問題です。

日常生活に支障が出るのはもちろん、さまざまなことに対する意思表示や判断が難しくなります。

そして、認知症による判断能力の低下と、財産管理には、切り離しては考えられない問題があります。

そこで、判断能力の低下した人、失われてしまった人を保護・支援するために考えられたのが「成年後見制度」です。

成年後見制度は、大きく、

①法定後見

②任意後見

の2つの種類に分けられます。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、私がおすすめしているのは「任意後見」です(詳しくは本書でご説明しています)。

いずれにせよ、早いうちから「遺言書」や「任意後見」について考えることで、死後の憂いなく、晩年も心地よく過ごすことが可能になります。

そして、「そのような話」をする場合、当事者が一堂に会するお盆の機会を利用するのが、一番なのではないでしょうか。

著者プロフィール

國安耕太(くにやす・こうた)

ノースブルー総合法律事務所 代表弁護士

1980年東京生まれ。 小学4年生のときに法曹界を目指し、親の仕事の都合で小学6年生〜中学2年生まで、ギリシャ・アテネで過ごす。 早稲田大学法学部卒業。中央大学法科大学院修了。 司法試験の他、国家公務員試験I 種試験(現:国家公務員総合職試験)にも合格。 弁護士ファームへ勤務ののち、ノースブルー総合法律事務所を開設。 業務内容は、企業法務(リスク管理・労務管理等)、知的財産法務(著作権、 商標権等)、事業承継・相続法務、倒産法務、不動産法務など。 弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの専門家とも緊密に連携することで、幅広い法律問題に関し、ワンストップで専門的かつクオリティの高いサービスを提供。 中央大学法学部兼任講師や財務省税関研修所委託研修講師(知的財産法)などもつとめている。

(※情報は刊行当時のものです。)

書籍情報

タイトル:おひとりさまの終活「死後事務委任」 これからの時代、「遺言書」「成年後見制度」とともに知っておきたい完全ガイド

著者:國安耕太

ページ数:240ページ

価格:1,760円(10%税込)

発行日:2020年11月12日

ISBN:978-4-86667-243-4

書籍紹介ページ:http://www.asa21.com/book/b531428.html

amazon:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866672439/asapublcoltd-22/

楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/16463198/?l-id=search-c-item-text-01

目次

Ⅰ部 自分の前に「親(親族)」の終活は本当に大丈夫?

1章 「遺言」を書いてもらおう

2章 晩年を心地よく過ごしてもらうための「成年後見制度」

3章 かゆいところにまで手が届く「家族信託」

Ⅱ部 「自分」が安心して亡くなるために

4章 おひとりさまの終活に心強い味方「死後事務委任」

5章 あなたが亡くなったそのあとは、いったいどうなる?