軒丸瓦の瓦当面に残る痕跡

奈良文化財研究所 コラム作寶樓(さほろう)vol.296

古代の宮殿や寺院の多くでは、文様を施した軒丸瓦(のきまるがわら)や軒平瓦(のきひらがわら)が軒先を飾っていました。そうした軒瓦(のきかわら)の表面や断面には、製作時に生じたとみられる様々な痕跡が残っています。ここでは、その一例を紹介しましょう。

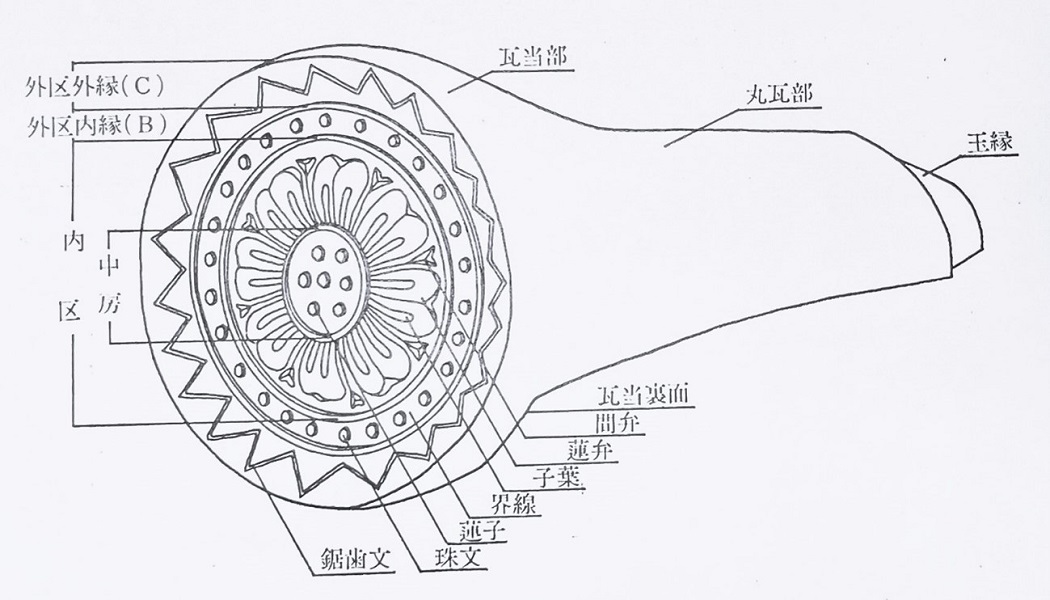

冒頭写真は、奈良時代末期に製作された軒丸瓦です。文様である蓮華(れんげ)の花弁や中房(ちゅうぼう)の輪郭、蓮子(れんじ)などの付近において、粘土に皴のようなものが生じているのがみてとれます(各部の名称は下図参照)。この痕跡はどのように評価すればよいでしょうか。以下の観察所見に基づいて考えてみました。

①これは、笵(はん)(文様を刻んだ型)に大きな粘土塊を詰めて施文するタイプの瓦です。

②この痕跡が認められるのは、花弁や蓮子など内区に限定され、外区の珠文(しゅもん)付近には全くみられません。

③施文(せもん)時に笵や粘土が偶然動いてしまった場合(前者はいわゆる「笵ズレ」)は、基本的に文様どうしが平行移動しながら重なり合いますが、この皺状の痕跡の場合は時計回りにやや回転しています。

④この痕跡の出現率は、表面が摩耗していない個体の5割以上(点数にして50点以上)となっており、笵ズレなどの出現率に比して極めて高いといえます。

以上より、この痕跡は笵に粘土を詰める際に生じたと考えられます。具体的には、まず笵の内区いっぱいに粘土塊を乗せ、それをやや押さえつけます。この時、反時計回りの力が加わり、蓮弁や蓮子といった周辺よりも彫りの深い場所に詰められた粘土が少し動いたとみられます。その後、その粘土塊を外区にも伸ばしていったと考えられます。そして、④より、この痕跡は偶然生じたものではなく、この型式の製作に携(たずさ)わった瓦工(がこう)の(おそらくは無意識の)癖によるものと推察します。

笵にどのように粘土を詰めるかという点は、瓦当部と丸瓦部の接合法や丸瓦部の成形・調整法などに比べ報告されることは多くありませんが、そうした他の要素との関係性を調べることで、製作者の性格をより具体的にとらえることが可能になると考えられます。

今後これらがどのような研究成果となるか、ご注目ください。

(都城発掘調査部研究員 岩永 玲)