職場の座りすぎ対策に“1日数回、計10分のアクティブブレイク” ―国内初!1年間の実証研究に基づく研究成果―

公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所(本部:東京都新宿区、理事長:生井 俊夫)は、オフィスでの座りすぎを解消するための「活動的な休憩(アクティブブレイク)」を導入することが、職員の活動量に及ぼす影響を検討しました。その結果、アクティブブレイクの継続性は高く、更に、アクティブブレイクを導入したグループでは、導入から1年経過した後の勤務時間中の座位行動が24分減少し、代わりに身体活動が増加したことが分かりました。今回の研究から、本研究で開発したアクティブブレイクの導入は、オフィスでの座りすぎを防止し活動的に過ごすための集団戦略として有効である可能性が示されました。

本研究の成果は、労働衛生分野の国際学術誌「Scandinavian Journal of Work, Environment & Health」に2025年4月8日付で早期公開されました。

ポイント

◎長時間の座位行動は健康に悪影響を及ぼしますが、オフィスにおける主な対策として挙げられる昇降式デスクは、費用面などの問題から導入しづらいという課題があります

◎私たちの研究では、比較的低コストな座りすぎ対策として1日に数回、計10分程度の「活動的な休憩(アクティブブレイク)」を導入し、その効果を検証しました

◎分析の結果、アクティブブレイクの導入から1年後に仕事中の座位行動が20分以上減少し、代わりに身体活動が増加したことがわかりました

背景

近年、長時間の座位行動は生活習慣病や早期死亡のリスクを高めることが知られており、「座りすぎ」は現代の新たな健康課題とされています。厚生労働省のアクティブガイド2023(※1)でも「座りっぱなしの時間が長くなりすぎないよう注意する」ことが推奨されており、特にオフィスワーカーは仕事柄座っている時間が長く、健康経営の観点からも、早急な対応が求められます。

しばしば対策として挙げられる昇降式デスクは、費用面のハードルが高く、また長期的に使用されないケースが多いこともあり、すべての職場・職員に導入するのは困難です。オフィスワーカーの座りすぎという大きな社会課題を少しでも解決に近づけるには、導入しやすい集団戦略が必要になります。そこで私たちは、1日に数回、勤務時間中に座りっぱなしを中断するための短時間の活動を導入する「アクティブブレイク」という比較的低コストかつ現実的な取り組みを考案し、実際の職場でどの程度の効果を発揮するか、1年間の実証研究により検討しました。

※ 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

対象と方法

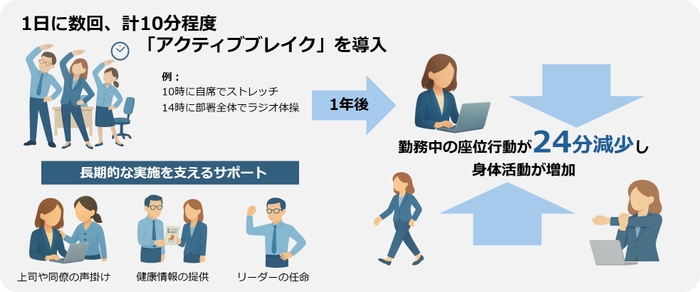

本研究では、首都圏の保険関連企業で働くオフィスワーカー172名を対象に、「アクティブブレイク」を導入しました。具体的には、2019年2月以降、1日数回、合計10分間程度立ち上がり、代わりに身体活動(ストレッチやラジオ体操など)を増やす短時間の休憩を推奨しました。長期的な実施を後押しするため、上司や同僚からの声掛け、座りすぎの健康被害に関する情報提供、運営リーダーの任命といった補助的な働きかけも行いました。

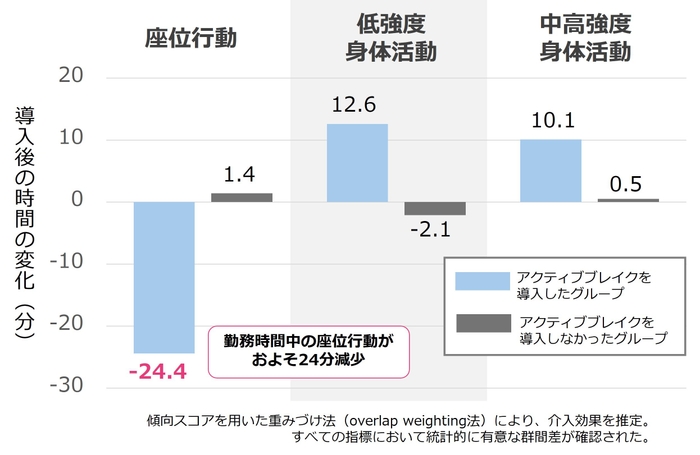

対象者は腰に活動量計(※2)を装着し、身体活動量や座位行動時間を測定しました。より正確に取り組みの効果を評価するため、対象企業の関連会社で働く職員323名の活動量計データを取得して比較しました。このグループに対しては、アクティブブレイクの導入をはじめとする特別な取り組みは実施せず、通常通りの勤務が継続されました。傾向スコアを用いた重みづけ(※3)により、対象者の背景情報を揃えたうえで、活動的な休憩の導入が1年後の勤務時間中の活動に及ぼす影響を検討しました。

結果

アクティブブレイクを導入したグループでは、約1年後も6割以上の職員がほぼ毎回の休憩時間を活用して体を動かしていることがわかりました。1年後の追跡調査では、アクティブブレイクを導入したグループで、加速度計で評価した勤務時間中の座位行動が24分減少し、代わりに身体活動が増加していました。一方で、通常通り勤務していたグループでは、こうした変化は見られませんでした。

著者のコメント

今回の結果から、私たちが考案したアクティブブレイクは、オフィスにおける座りすぎを防止し、身体活動を促進したことが明らかになりました。「短時間でいいので頻繁にブレイクする」というコンセプトは、業務の中断に対する心理的なハードルも低く、抵抗なく導入できる施策だったと考えています。また会社一丸で取り組んだのはもちろんのこと、部署の働き方やニーズに応じて内容を自由に決定できたことで、オフィスで身体を動かしやすい雰囲気が醸成され、継続性の高さにつながったと推測されます。1日10分程の身体活動促進によって座位行動が24分削減できたことからも、オフィスで活動的に過ごす文化が根付いた可能性が見て取れます。

この取り組みでは新しいオフィス家具の導入といった大きなコストを伴わないため、職員の健康づくりに投資できるリソースが限られた中小企業を含め、幅広い環境で導入しやすいことが大きなポイントです。私たちの提案は、企業の健康経営に貢献する、効果的かつ低コストなソリューションになりうる可能性を秘めていると考えています。

発表論文

掲載誌 :Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

論文タイトル:Effectiveness of short active breaks for reducing sedentary behavior and increasing physical activity among Japanese office workers: one-year quasi-experimental study.

著者 :Naruki Kitano, Takashi Jindo, Kaori Yoshiba, Daisuke Yamaguchi, Yuya Fujii, Kyohsuke Wakaba, Kazushi Maruo, Yuko Kai, Takashi Arao

DOI番号 :10.5271/sjweh.4224

用語解説

※1 アクティブガイド2023(健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023):厚生労働省が身体活動・運動にかかわる推奨事項や参考情報をまとめた一般向けのガイド。2023年度の改訂で初めて座位行動に関する指針が導入された。

※2 活動量計:3軸加速度計センサーを搭載し、日々の身体活動や座位行動を詳細に評価することができる機器。

※3 傾向スコアを用いた重みづけ:傾向スコアとは統計的な指標で、年齢や性別、職種、健康状態などから、今回の取り組みへの“個人における参加しやすさ”を数値化したもの。このスコアを使うことで、似た特徴を持つ人同士を比較し、公平に近い検証が可能になる。本研究では、アクティブブレイクを導入した職場の参加者とそれ以外の対象者の背景をそろえた(重みをつけた)うえで、取り組みの効果を検証した。

利益相反

著者には開示すべき利益相反はありません。

財源情報

本研究はJSPS科研費(18K17930; 20K19701; 19K11569)の助成を受けて行われました。記して深謝します。