【お守り京都一筆龍】日本の龍と御守

日本人のルーツでもある稲を育てる龍は縁起物として深く心の中に存在し、日本人の心の中には龍神様がおられます

龍は日本列島の形ともいわれ、古より龍が宿る神秘の国とされてきました。

また縄文・弥生時から日本人の心でもある稲に必要な雨を降らせる水神様として祭られてきました。

神社は稲を祭っており、稲の殻である藁を無限に結ってしめ縄として大切に奉られています。またそれに合わせて神社には必ずや龍の姿があります。それは五穀豊穣を表し、稲にとってなくてはならない恵みの雨をもたらす水神様だからです。

もうひとつ稲にとって大切なのは大気を浄化する「雷」です。雷は「雨」に「田」と書くことから田んぼとの関係性の深さを表します。

また「雷」のより強いものを「稲妻」といい、これも「稲」の「妻」と書き、稲にはなくてはならないかけがえのないものと古から考えられています。

龍の降臨時に起こる「雷」「稲妻」は稲にとっての恵みの雨を降らし、浄化はもとより、天からの電気が空気中の酸化を一気に還元し、浄化する働きがあると言われています。

稲はそこから天のエネルギーをもらいます。実際に、夏に雷が多いと豊作といわれているのもそれが所以です。この大切な「雷」「稲妻」をもたらすのが時空を越えて訪れる「龍」なのです。

京都一筆龍絵師 手島啓輔の絵に稲妻や水飛沫を描くことが多いのはその為です。

また、日本を表す「和」は「イネへん」に「口」と書きイネを口にする民族を表します。また黄金の国ZIPANGと言われていたのも稲穂の色。黄色人種の肌の色も稲の色といわれています。稲は【日本人の魂】であり、DNAであり、命です。そのため日本人のルーツでもある稲を育てる龍は縁起物として深く心の中に存在し、日本人の心の中には龍神様がいるのです。

御守とは

古来、人は神様の力が宿ったものを身近に置くことで、災害や危険から身を守ることができると信じてきました。これがいつしかお守りへと変わり、さまざまな御守が神社仏閣で授与されるようになりました。

日本では、御守は神様、仏様の分身とされています。

上記、文章内における慣習や所以(由縁含む)につきまして、諸説、他説が多数存在しております。

その中で、当事務局による監修内容をご案内させていただいております。

意味、見解の相違などございます際は、何卒、ご理解いただきますよう謹んでお願い申し上げます。

お守り京都一筆龍とは

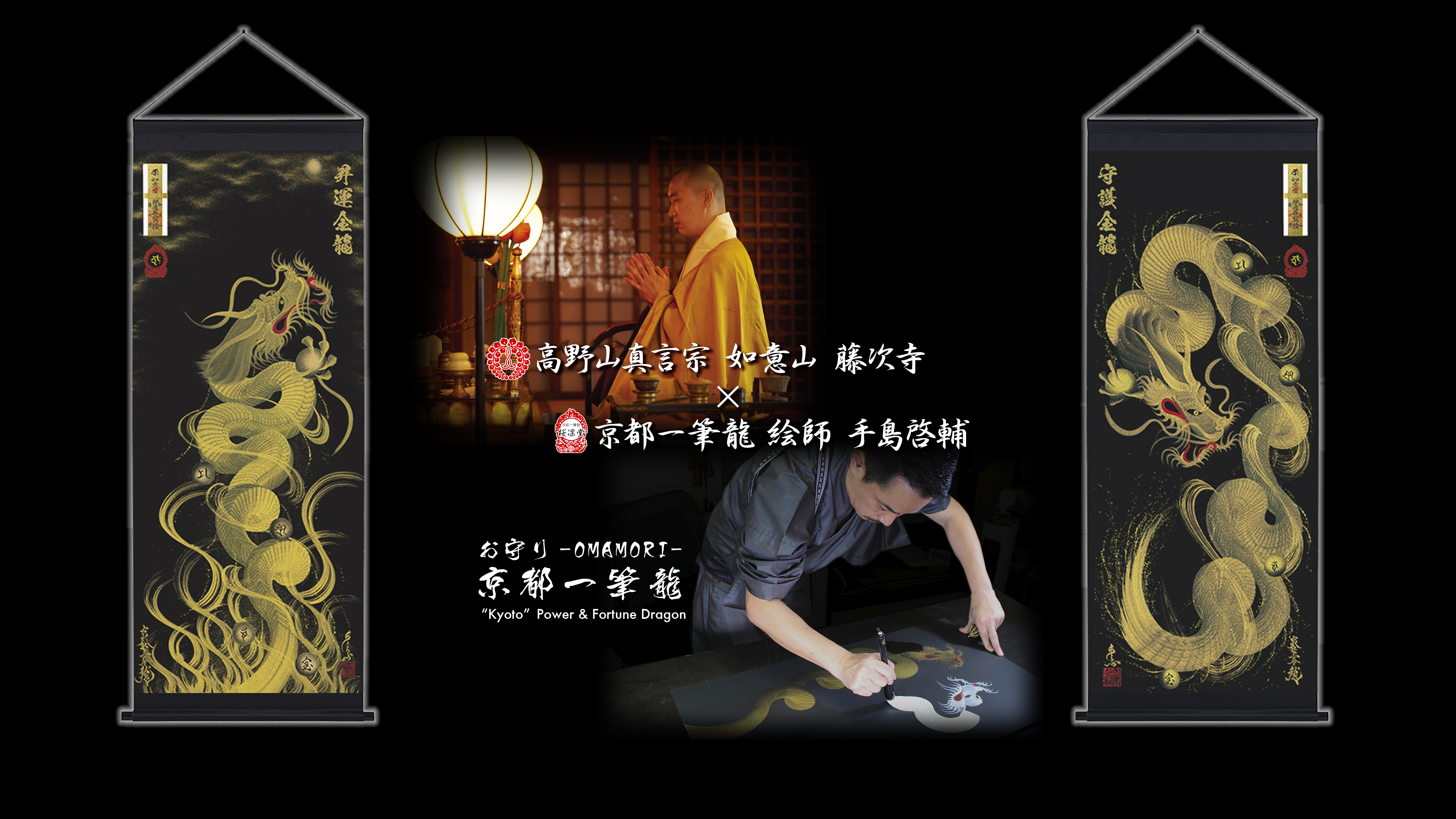

お守り京都一筆龍は、「京都一筆龍絵師 手島啓輔」が描いた一筆龍を、専門技術(高精細印刷、特殊加工等)にてお仕立てし、融通“ゆうずう”さん として親しまれている高野山真言宗 如意山 藤次寺にて正式に御祈祷いただいた御札をお祀りいたしました御守です。※ご持参用 紙製仏札御守は御守本体を御祈祷いたしております。

その名の通り龍の胴体部分を一筆で描き【一繋ぎで途切れない】事から『人を繋ぐ』『発展・財運が途切れない』『良縁、成長が途切れない』とされ、江戸時代より縁起物として重宝されてきた一筆龍を反映し、様々な種類の御守としてお仕立てしております。

京都一筆龍描画の種類/色彩 23種

★関連サービス★ 新・おまもり 融通“ゆうずう”さん シリーズ【フォトお守り】