すでに縄文時代にはあった!?『組紐』が愛され続ける理由とは

帯締めや羽織紐として用いられ、和装にはなくてはならない存在の組紐。その堅牢かつ美麗な紐は、長い日本の歴史において服飾品や武具、茶道具などさまざまな用途で使われ続けてきました。今回は、そんな組紐の歴史と魅力を探っていきます。

日本の組紐の歴史は縄文時代から大陸との交流で技術が伝来

組紐と日本人の関わりは古く、縄文時代まで遡ります。当時の土器には組紐と思われる圧痕が確認でき、また青森県の三内丸山遺跡などからは、樹皮のようなもので作られた五つ組の断片が出土しているそうです。

弥生時代には、卑弥呼の使者・難升米(なしめ)が中国・魏の皇帝から「親魏倭王」と刻まれた金印と一緒に、銀印青綬と呼ばれる組紐を送られたことが『魏志倭人伝』に記録されています。

7世紀以降になると、遣隋使や遣唐使の派遣等によって大陸との交流が活発化。高度な組紐とその技術が伝来し、法隆寺の宝物や正倉院にも組紐が遺されています。

遣唐使の廃止で日本独自の組紐文化が開花

その後、菅原道真の進言による遣唐使の廃止で大陸との交流が途絶えると、日本独自の組紐文化が開花。その代表的なものの一つが束帯の平緒と呼ばれる帯状の装飾品です。

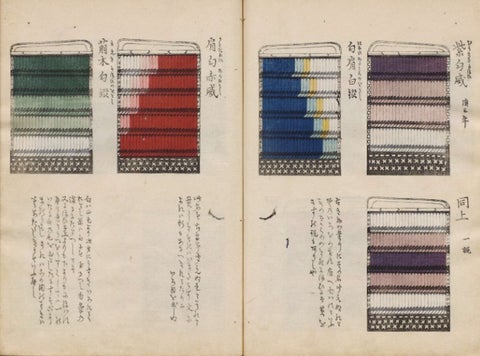

当時束帯の上着である袍(ほう)の色は位によって決められており、各々の趣向を凝らせる部分は平緒しかありませんでした。平緒にも五位以上は唐組、六位以下は綺、または新羅組と決められており、京組紐はこういった公家文化の流れを継承。唐組平緒は有職の紐として現在も作られています。

武具や馬具、茶道具として機能美を追求

平安時代中期には、大鎧の縅(おどし)や胴締めにも使われ始め、一領を仕上げるために必要な組紐の長さはなんと300mにも及んだそうです。鎧は機能性だけでなく美しさも求められたため、単色や複数色の組紐を用いて多彩な色目を表現。

平安時代後期から鎌倉時代にかけては、グラデーションが印象的な「匂威(においおどし)」や「裾濃(すそご)」と呼ばれる配色があり、これらの呼び名は平安貴族の襲の色目に由来しています。縅の色目には時代によってさまざまな流行があったようで、室町時代には縞状に別色を配する「段威(だんおどし)」、桃山時代には文様や家紋を2色で威し分ける「紋柄威(もんがらおどし)」などが登場しています。

組紐は鎧のほか、馬具や刀を腰に結び付けるための下緒、刀を握りやすくするための柄巻等に使われ、室町時代になると茶道具にも普及しました。

泰平な世で意匠を凝らし発展、羽織紐にも

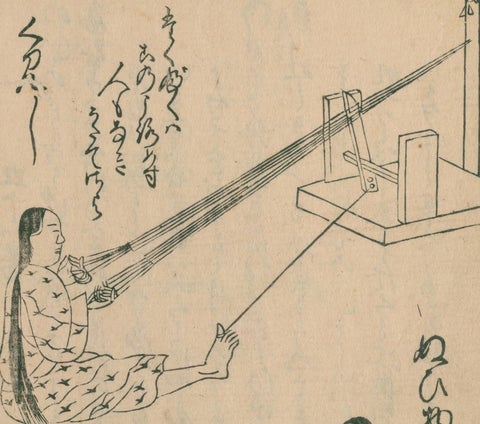

江戸時代における組紐の主な用途は下緒や柄巻。戦争がなくなった泰平な世では、刀は実践的なものというよりは威厳を示すための象徴的なものへと変化し、より意匠を凝らしたデザインが求められるようになっていきました。それに伴い、高台や内記台と呼ばれる組台が考案され、組紐の技術が飛躍的に発展。新たな技法も生まれ、現在も残る綾出しはこの頃誕生したとされています。

また、武士だけでなく町人の間にも広まり、茶道具や根付け、羽織紐などに用いられました。

お太鼓結びブームと「組紐の帯締め」の誕生

現在の帯締めとしての組紐が登場するのは、江戸時代後期〜明治時代初期頃。帯締め自体が生まれたのもこの頃です。もともと帯は着物がはだけないように留めておくための実用的かつ簡易的なものでした。しかし、文政の頃深川芸者が結んでいたお太鼓結びが広まったことで帯が装飾的になり、帯を支える紐が必要になったことが帯締め誕生の由来とされています。

当初は丸ぐけの帯締めが主流でしたが、明治時代以降廃刀令によって職を失いつつあった組紐職人たちが、組紐の帯締めを作り始めたことで次第に普及。今日では定番の和装小物となっています。

生命を生み出し、人の魂を繋ぐ日本人が大切にする「結ぶ」文化

先史時代から用途を変えながらも、脈々と受け継がれている日本の組紐文化。ここまで存続している理由は、日本の紐に対する独特の考え方にあるのではないかと思われます。

元来日本人は“結ぶ”という言葉を非常に大切にしており、水引や茶道具の仕覆結び、正月飾り、風呂敷結びなどにその文化を垣間見ることができます。ちなみに、“結ぶ”という言葉の由来とされているのが万物生成の神・産霊神(むすびのかみ)。「産霊(むすび)」は生命を生み出す力と解釈されており、“むす”こ(息子)や“むす”め(娘)もこの言葉から生まれたと言われています。

このような“結ぶ”事に対する特別な考え方は紐にも派生。例えば『万葉集』には紐に関する歌が50首以上も残されており、枕詞としても使われています。いずれも「男女の仲」や 「物事の長く続くこと」、「人の魂を繋ぐもの」など、実用的な紐というよりは精神的な繋がりを表現しています。

紐は縁や絆を彷彿とさせるものであり、日本人にとって非常になじみ深いものでした。組紐は作りも丈夫で実用面でも有能、かつ繊細で美しい色柄は人々の美的欲求をも満たしたことでしょう。長い歴史において淘汰されることなく、伝統工芸品として継承されている理由は、潜在的な日本人の精神と調和し、用と美の両方を満たすものだからなのではないでしょうか。

【参考資料】

・『組紐 ジグザグのマジック』多田牧子・他(LIXIL出版)

・『ものと人間の文化史57 ひも』額田巌(法政大学出版局)

・三重県組紐協同組合 伊賀くみひも 組匠の里HP