【新年はきれいなキッチンで迎えたい!】インスタフォロワー26万人超の整理収納アドバイザーが教えるキッチン収納術

今年も残り約3か月。

新年を気持ちよく迎えるために、散らかってしまったお家をきれいにしておきたいものですよね。

家の中でも、特にごちゃごちゃしやすいのがキッチン。

皆さんは、どのように収納されていますでしょうか。

整理収納アドバイザーであり、Instagram(@shiroiro.home)フォロワー26万人超のakiさんは、初の著書『楽してキレイが続くシンプル収納』(あさ出版)http://www.asa21.com/book/b588531.htmlで、「キッチンでのメインの仕事は、食事をつくることと食器の出し入れなので、いかに歩数を少なく移動して、時短でスムーズに料理ができるか、食器の出し入れを無駄なくできるか、この2つを重点的に考えて収納を整えています」と話します。

最近では韓国語版も刊行された話題の本書から、キッチン収納について抜粋してご紹介いたします。

よく使う食器は手前と奥に分けて収納しない

食器棚は、使いやすさはもちろん、自分の気分を上げるためにも見た目のキレイさにもこだわっています。

よく使う食器は手前と奥に分けて収納しないのがポイント。

奥にあるものは取り出すのが面倒で使わなくなってしまうからです。

また、よく使う食器は私の胸の高さから頭の高さに合わせて収納するようにしています。

無印良品のアクリルの仕切棚を使って、空間に圧迫感を出さずに収納力を2倍に。

透明なので、見た目もシンプルです。

食器は普段使いと来客用に分けない

来客用食器はなるべく持たないようにしています。

来客時には普段気に入って使っているグラスやカップを、大人数のときにはちょっと気分が上がるようなデザインの使い捨てコップや紙皿を使っています。

また、食器は高さがないものを選ぶようにしています。

高さがあると収納したときに空間を圧迫し見た目がスッキリしません。何より取り出しにくい。

なので、食器を重ねたときに重なり具合がよく厚みが出すぎないもの、シンプルでスマートなものを選ぶようにしています。

カップアンドソーサーもソーサー部分は普段はお皿として、カップはマグカップとして使い、来客時にはカップアンドソーサーとして使っています。

普段使いと来客用を分けない食器の2ウェイ使いはとてもおすすめです。

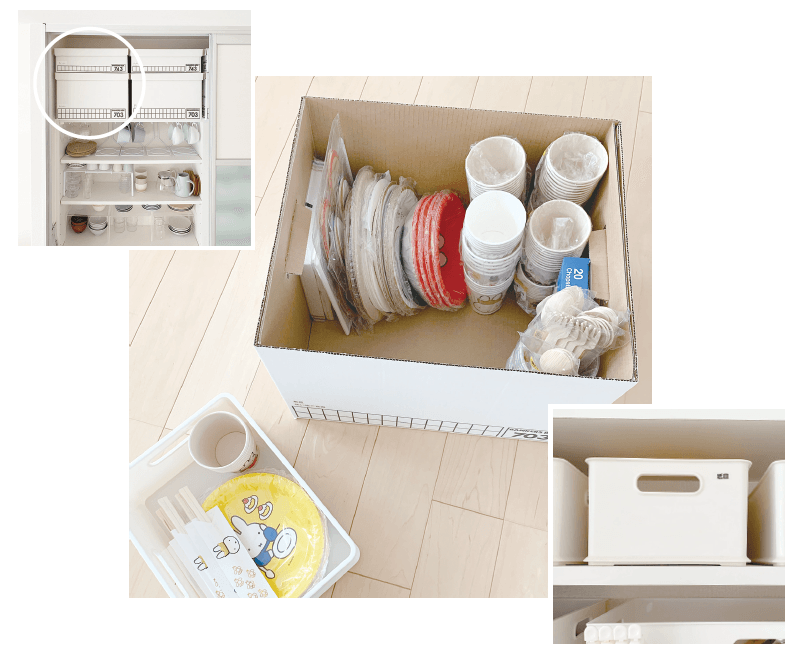

使用頻度によって収納場所を分ける

地震のことを考えて、軽量なものや年に数回だけ使用するものは食器棚の上のほうに保管しています。

例えば、お弁当箱、保冷バッグ、紙皿類、処分保留中のものなどをカテゴリーごとに1ジャンル1ボックスに収納しています。

「お弁当グッズはすべてここ」と1つのボックスにまとめておくことで、年に数回の運動会や遠足などの行事のとき、このボックスを見るだけで「あれがない、これがない」が防げます。

また、使い捨ての紙皿類は2カ所に分けて収納しています。ストックは上のほうに、庭でBBQなどをするときに使う分はステップ台がなくても取り出せるようインボックスに、それぞれ収納しています。

使用頻度によって収納場所を何カ所かに分けると、生活が楽になります。

調味料は基本的に詰め替えしない

調味料は、料理をするときに使いやすいよう、コンロの近くの引き出しに収納しています。

高さがある収納スペースなので、手前にはニトリのインボックスを上下に2段重ねて、上段には100均の容器に入れた胡麻、わかめなどの食材を、下段にはスプレー式の消火器と消火剤を収納しています。

ボックスで高さを出すことで調味料を取り出すときの負担をなくしました。

100均の容器に入れた胡麻やわかめなどは、そのままだとパッケージもサイズもバラバラで使いづらく、自立しないので詰め替えています。普段よく使う調味料は奥の深いボックスに収納しています。

引き出してすぐに何の調味料かわかるように、丸いクリアシールにラベリングしたものをフタに貼っています。ラベルは何枚かまとめてつくり、収納ボックスのサイドにフックで掛けています。

詰め替えは時間がかかるので、詰め替えをするほうが「使いやすい」「スムーズに料理できる」などのメリットが多いときだけ、詰め替えるようにしています。

心地いい暮らしのために収納を見直そう

本書『楽してキレイが続くシンプル収納』http://www.asa21.com/book/b588531.htmlではキッチン以外にも、リビング、ダイニング、玄関、洗面所、浴室など、家中の収納テクニックがたくさん掲載されています。

便利な収納を模索するのは大変な気がするかもしれませんが、akiさんは、「最初は、『ここの引き出し1つだけを片づける』でも大きな1歩になります」と話します。

年末の大掃除も近づいてきたことですし、

まずはキッチンから収納を整えてみるのはいかがでしょうか。

著者プロフィール

aki(あき)

整理収納アドバイザー1級 1984年生まれ、愛知県在住。

大学卒業後、金融系企業からメーカーに転職。 2017年に整理収納アドバイザー1級を取得し、2018年1月にInstagram(@shiroiro.home)を開設。シンプルライフを目標とする「無理をしない収納づくり」をテーマに、オリジナリティ溢れる収納術を発信している。フォロワー数は、2022年9月現在、26万超。収納術やライフスタイルに関して、雑誌・書籍などで多数取材を受ける。その他、ネットメディアのコラム執筆も行う。アメブロ公式トップブロガー。 会社員で働くワーキングマザーを経験したことで、育児と仕事の両立の大変さを実感し、「これからはそんな働くママたちを応援したい! 」と考えるようになる。「快適でちょっとオシャレでシンプル」をテーマに、企業の生活用品の商品開発にも携わっている。 ラッピングコーディネーター、日本化粧品検定1級の資格保持者。

書籍情報

タイトル:『楽してキレイが続くシンプル収納』

著者:aki

ページ数:136ページ

価格:1,430円(10%税込)

発行日:2021/9/15

ISBN:978-4-86667-308-0

書籍紹介ページ:http://www.asa21.com/book/b588531.html

amazon:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866673087/asapublcoltd-22/

楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/16829354/?l-id=search-c-item-text-01

目次

Chapter1 リビング&ダイニング&和室家族みんながくつろげる空間をつくる

Chapter2 キッチン無駄な動きを限りなく減らす

Chapter3 洗面所&浴室とことん使いやすく工夫する

Chapter4 玄関いつでもキレイな状態をキープする

Chapter5 子どものスペース子ども目線で収納をつくる