【名城大学】農学部の加藤雅士教授が名城社長会で講演

演題は「もっと美味しく飲むための日本酒の基礎知識」

農学部応用生物化学科の加藤雅士教授(応用微生物学)が6月20日、名古屋市東区のホテルメルパルク名古屋で開催された本学を卒業した経営者でつくる「名城社長会」の総会で講師として登壇し、「もっと美味しく飲むための日本酒の基礎知識~名城大生が創った大学ブランド清酒の開発秘話を添えて~」と題して講演しました。

「日本酒は米、水、微生物と人間の技を組み合わせた微妙な作品」と加藤教授

加藤教授はまず日本酒の基礎知識として、米や水、麹や酵母によって日本酒ができるまでの過程を説明し「日本酒は米、水、微生物と人間の技を組み合わせた微妙な作品。まさに芸術品といってもいい」と強調。そして、清酒発祥の地が愛知県一宮市の神社と伝えられているなど「尾張、三河は歴史的にも酒づくりの由緒ある地域であり、現在でも愛知ではいろいろな味と香りの日本が造られている」と説明しました。

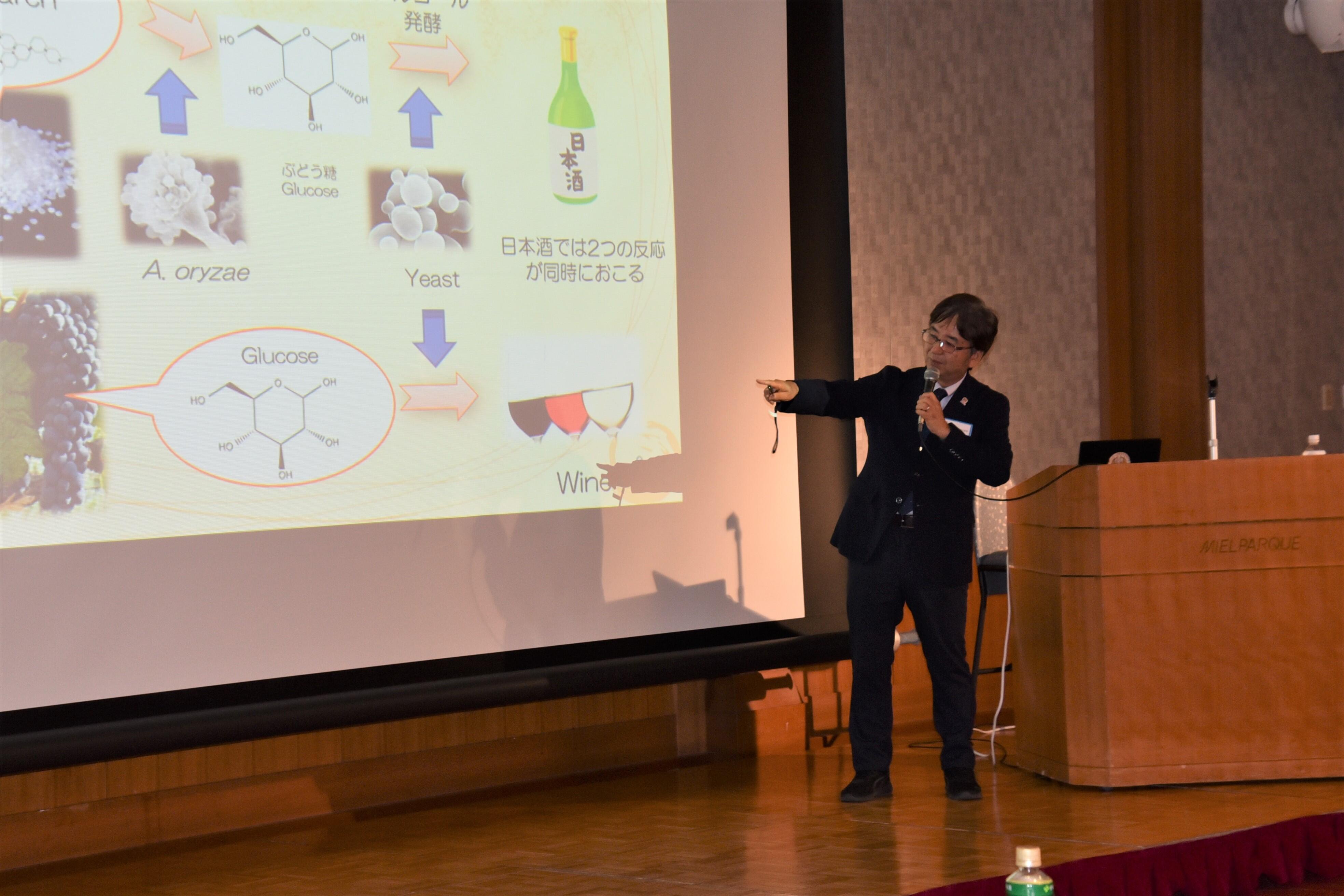

続いて、加藤教授はさまざまな日本酒の「うんちく」として、吟醸酒や純米酒などの違いが米の削り方や醸造アルコールの添加などの違いによることや、奈良時代からカビの力を利用して醸した酒が造られ始めたことなどを紹介。さらに、日本酒づくりで重要な微生物として、カビの仲間でデンプンを糖にする麹菌と糖をアルコールにする酵母菌を挙げ「その中でも麹作りが日本酒づくりの一番のポイント。質に影響している」と指摘しました。

最後に加藤教授は、名城大学ブランドの清酒「華名城(はなのしろ)」の開発の話題を取り上げ、農学部の女子学生が附属農場に咲く赤いカーネーションの花から優れた酵母菌を見つけたことから開発が始まったことや、「華名城」ブランドとしてアイスクリームやスパークリングロゼワイン、飲む酢なども展開したり、欧州向け日本酒の開発にも取り組んだりしたことなどを紹介。開学100周年を記念した「華名城」のボトルもPRしました。

なお、名城社長会の発足後、3回目となる総会には会員と立花貞司理事長、小原章裕学長ら本学関係者合わせて約80人が出席。初めに、6月18日に逝去された一柳鎨会長のご冥福を祈り、黙祷を捧げました。谷喜久郎会長代行のあいさつに続き、立花理事長が本学の今年の入試や就職の状況などを説明したほか、新規会員の紹介や5月に開催された企業説明会の報告、開学100周年記念募金への協力の呼びかけなどが行われました。