福山市鞆町伝統的建造物群保存地区が国の重要伝統的建造物保存地区へ

2017年(平成29年)10月20日(金)、国の文化審議会(会長 馬渕 明子)は、文部科学大臣に対し、福山市鞆町伝統的建造物群保存地区を文化財保護法第144条の規定により重要伝統的建造物群保存地区に選定するよう、答申を行いました。

1.答申を行った福山市の文化財

(1)文化財名:福山市鞆町伝統的建造物群保存地区

(2)所在地:福山市鞆町

(3)面積:約8.6ヘクタール

2.文化財の概要

(1)文化財名:

福山市鞆町(ふくやましともちょう)伝統的建造物群保存地区

(2)所在地:

福山市鞆町鞆字西町(にしまち)の全域並びに鞆字石井町(いしいちょう)、字関町(せきちょう)、字江之浦(えのうら)、字道越町(みちごえちょう)、字古城跡(こじょうあと)、後地(うしろじ)字古城跡及び字草谷(くさたに)の各一部

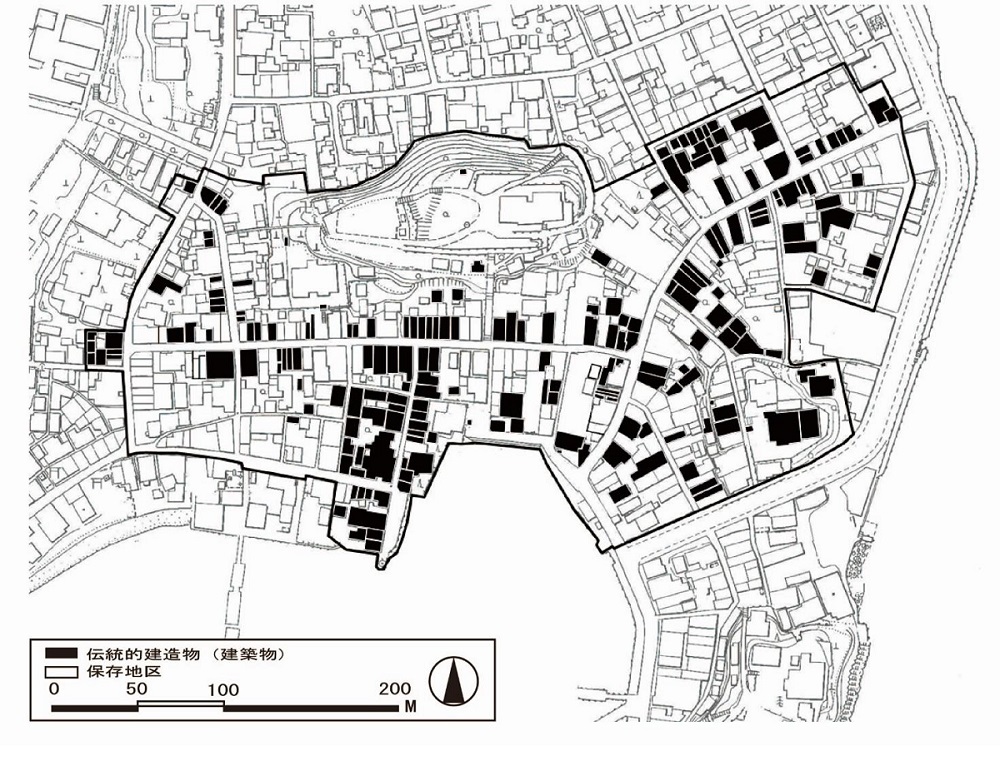

(3)面積:約8.6ヘクタール

(4)選定基準:

重要伝統的建造物群保存地区選定基準(昭和50年11月20日文部省告示第157号)(二)伝統的建造物群及び地割(ちわり)がよく旧態を保持しているもの

(5)特徴等:

広島県福山市鞆町は、瀬戸内海に突出した沼隈(ぬまくま)半島南東部の港町で、その中心の鞆は、江戸時代の町人地を引き継ぐ。潮待ちの港としての好条件を備え、古来より海上交通の要衝として栄えた。周辺の島々と共に成す景勝は、「鞆の浦」として万葉集にも歌われている。

保存地区は、江戸時代の町人地のうち、廻船業(かいせんぎょう)の中核を成し、近代以降の地割の変化が少なく、江戸時代の町家主屋が良く残る8.6ヘクタールの区域である。2間を標準とする狭い間口の敷地が集積する一方、隣接地を買い取りながら敷地を拡大した商家も見られ、その代表例として重要文化財太田家住宅及び太田家住宅朝宗亭(ちょうそうてい)がある。町家主屋は、切妻造(きりづまづくり)、平入(ひらいり)、2階建を基本とする。正面に「オダレ」と呼ぶ下屋(げや)を設け、本瓦葺(ほんがわらぶき)とするのが江戸時代から明治時代に続く古い形式で、庇が連なる景観を特徴の一つとする。

寺社の境内には建物と共に石垣や燈籠、石碑等の石造物が残り、福禅寺本堂及び客殿対潮楼(きゃくでんたいちょうろう)は史跡「朝鮮通信使遺跡」として知られる。港には、江戸後期から明治前期までに整備された、雁木(がんぎ)や船繋石(ふなつなぎいし)、常夜燈、浜蔵が残る。

福山市鞆町伝統的建造物群保存地区には、中世の骨格を引き継ぎながら江戸中期までに整えられた地割に、江戸時代からの伝統的な町家や寺社、石垣等の石造物、港湾施設などが一体となって良好に残る。瀬戸内の港町としての歴史的風致を良く伝え、我が国にとって価値が高い。

3.参考

重要伝統的建造物群保存地区選定基準

(一)伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの

(二)伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの

(三)伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの

◆福山市について

福山市(市長:枝広 直幹)は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口470,744人(2017年7月末現在)の拠点都市です。

福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、潮待ちの港として栄えた景勝「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年には築城400年を迎える「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。2017年は、鞆の浦を舞台として、幕末の志士・坂本龍馬らが活躍した「いろは丸事件」から150年の節目の年でもあります。

産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

福山市教育委員会事務局管理部文化財課

〒720‐8501 広島県福山市東桜町3番5号

tel : 084-928-1278