乳酸菌が細胞外膜小胞を介して免疫を活性化する仕組みを解明 日々摂取する細菌の全容解明や、腸内環境改善への応用に期待

近畿大学農学部(奈良県奈良市)応用生命化学科准教授 倉田 淳志、教授 上垣 浩一を中心とする研究グループは、乳酸菌が宿主の腸内において、「細胞外膜小胞※1」を用いて免疫細胞を活性化する仕組みを解明しました。本研究成果は、腸内環境を改善する技術や、身体機能を健康に保つ技術の開発につながることが期待されます。

本件に関する論文が、令和4年(2022年)8月8日(月)に、世界的に権威がある学術雑誌"Scientific Reports"に掲載されました。

【本件のポイント】

●乳酸菌の細胞外膜小胞による、免疫細胞活性化の仕組みを解明

●免疫の活性化に関与する、細胞外膜小胞の表層タンパク質を同定

●本研究成果は、腸内環境を改善する技術や、身体機能を健康に保つ技術開発につながる

【本件の背景】

我々は、日常的に発酵食品を介して乳酸菌などの細菌を摂取しています。また、ヒトをはじめ動物の腸管には、腸内フローラ(腸内細菌叢)と呼ばれる細菌群が生息しています。摂取した細菌や、腸内に存在する細菌は、腸管内の免疫細胞を刺激して全身に多様な影響を与えることが知られていますが、具体的な仕組みや影響の全容は分かっていません。

一方、近年身の回りに存在する細菌は、「細胞外膜小胞」を放出し、細菌同士のコミュニケーションを取っていることが明らかになりつつあります。同様に、発酵食品や腸管に関連する細菌も、細胞外膜小胞を使って宿主の細胞に影響を与えていると考えられますが、その詳細は不明です。

【本件の内容】

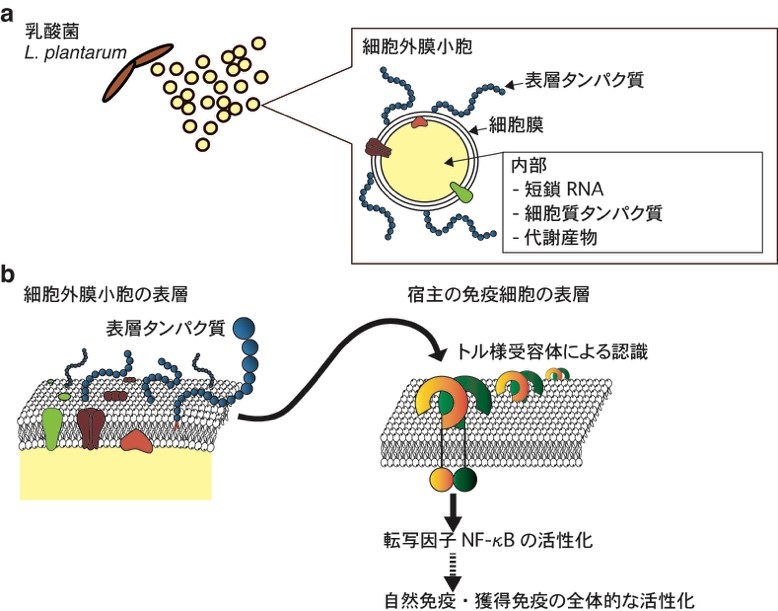

研究グループは、腸内フローラを介してヒトに良い影響を与える代表的な微生物「乳酸菌」に注目し、細胞外膜小胞の特性を分析しました。その結果、乳酸菌は、細胞外膜小胞を用いて腸管の免疫細胞にはたらきかけ、炎症性・抗炎症性に関わる自然免疫※2 と獲得免疫※3 の両方を活性化することを明らかにしました。また、その活性化には、細胞外膜小胞の表層タンパク質が関与していることも分かりました。

さらに、実際に動物の腸管内に細胞外膜小胞が存在するかを確認するため、ラットの消化管から細胞外膜小胞を抽出して評価した結果、ラットの腸内には多量の細胞外膜小胞が存在することを、世界で初めて発見しました。これにより、乳酸菌の細胞外膜小胞が実際に動物の腸管に存在しており、動物の腸管免疫系を活性化しうることが明らかになりました。

本研究により、乳酸菌が細胞外膜小胞を介して、宿主の免疫系を高める仕組みが明らかになりました。本研究成果を応用することによって、発酵食品などから日常的に摂取している様々な細菌の働きが明らかになり、腸内環境を改善する技術や、身体機能を健康に保つ技術の開発につながることが期待されます。

【論文掲載】

掲載誌:Scientific Reports(インパクトファクター:4.996@2021)

論文名:Characterization of extracellular vesicles from Lactiplantibacillus plantarum

(乳酸菌 Lactiplantibacillus plantarumの細胞外膜小胞の特徴)

著者 :倉田 淳志1*、清原 昇悟1、今井 友也2、山崎 思乃3、財満 信宏1,4、森山 達哉1,4、岸本 憲明1、上垣 浩一1,4 *筆頭著者

所属 :1 近畿大学農学部応用生命化学科、2 京都大学生存圏研究所、3 関西大学化学生命工学部、4 近畿大学アグリ技術革新研究所

【研究詳細】

研究グループは、4種類の乳酸菌の特性を分析し、そのなかで特に多くの細胞外膜小胞を産出する、Lactiplantibacillus plantarum(以下、L. plantarum)を用いて免疫作用への影響を検証しました。

L. plantarumの細胞外膜小胞を培養細胞に添加したところ、炎症性のサイトカイン※4 であるインターロイキンのうち、IL-1βとIL-6、抗炎症性のサイトカインであるIL-10の産生が増加しました。免疫機構のうち、自然免疫が刺激されると、免疫細胞はサイトカインを産生することが知られているため、L. plantarumの細胞外膜小胞によって自然免疫が刺激されることが示唆されました。さらに、獲得免疫にかかわる細胞に細胞外膜小胞を添加した結果、抗体であるIgAの産生を誘導することが分かり、細胞外膜小胞が獲得免疫も活性化することが明らかになりました。

次に、乳酸菌の細胞外膜小胞が、宿主細胞を活性化する仕組みを分析しました。その結果、細胞外膜小胞側の表層タンパク質であるリポペプチドがリガンド※5 として働き、宿主細胞上では表面のトル様受容体※6 であるTLR2が、受容体として機能していることが明らかになりました。

さらに、実際に動物の腸管内に細胞外膜小胞が存在するかを確認するため、ラットの消化管から細胞外膜小胞を抽出し、粒子数とサイズを評価しました。その結果、ラットの消化管には、多量の細胞外膜小胞が存在することが分かりました。これにより、動物の腸管内には乳酸菌の細胞外膜小胞が存在しており、免疫系の恒常性を保っていることが世界で初めて明らかになりました。

【用語解説】

※1 細胞外膜小胞:細菌などが、細胞外に放出するナノサイズの小胞。周囲の細胞に、多岐にわたる生理的な作用をもたらすことが明らかになりつつある。

※2 自然免疫:侵入してきた病原体や、異常になった自分の細胞を感知し、感染する前に排除する仕組み。

※3 獲得免疫:感染した病原体を特異的に見分けて、記憶することで、同じ病原体が侵入した際に、より効率的に排除できる仕組み。自然免疫に比べ、応答までにかかる時間が長い。

※4 サイトカイン:主に免疫細胞から分泌されるタンパク質で、細胞間の情報伝達を担う。代表的なサイトカインとして、インターフェロン、インターロイキン、ケモカインなどが知られている。

※5 リガンド:主に、受容体という細胞表面に存在するタンパク質に特異的に結合する物質を示す。リガンドと受容体は、鍵と鍵穴の関係にあり、鍵穴の受容体に鍵であるリガンドが結合すると、細胞内にシグナルが伝達される。

※6 トル様受容体:細菌やウイルスなどの特徴的な構造を見分ける受容体で、主にマクロファージや樹状細胞などの自然免疫系の細胞表面に存在する。

【関連リンク】

農学部 応用生命化学科 准教授 倉田 淳志(クラタ アツシ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/503-kurata-atsushi.html

農学部 応用生命化学科 教授 上垣 浩一(ウエガキ コウイチ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/2138-uegaki-koichi.html

農学部 応用生命化学科 教授 財満 信宏(ザイマ ノブヒロ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/811-zaima-nobuhiro.html

農学部 応用生命化学科 教授 森山 達哉(モリヤマ タツヤ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/1060-moriyama-tatsuya.html

農学部

https://www.kindai.ac.jp/agriculture/

近畿大学アグリ技術革新研究所

https://www.kindai.ac.jp/atiri/