カタツムリの空き殻に巣を作るマイマイツツハナバチの生態を解明 新規巣材を開発することで授粉昆虫としての農業利用に期待

近畿大学農学部(奈良県奈良市)農業生産科学科准教授 香取郁夫らの研究グループは、筑波大学(茨城県つくば市)生命環境系助教 横井智之と共同で、カタツムリの空き殻に巣を作る「マイマイツツハナバチ」の生態を解明し、農業の現場で授粉を促す授粉昆虫(ポリネーター※1、送粉昆虫ともいう)として活用できる可能性を示唆しました。

マイマイツツハナバチはハナバチ(ミツバチの仲間)の一種で、カタツムリの空き殻に巣を作ることが知られていますが、本研究では巣に必要な空き殻の種類や周辺環境の選好性を明らかにしました。また、カタツムリの空き殻の代替巣材として、3Dプリンターで作成したプラスチック製人工殻を開発し、高頻度で巣を作らせることに成功しました。現在ポリネーターとして、世界的にセイヨウミツバチが用いられていますが、作物生産の多様化に伴い、より多種のポリネーターを農業利用する技術の開発が求められています。本研究成果により、今まで農業利用されていなかったマイマイツツハナバチの農業利用が期待されます。

本研究に関する論文が、令和7年(2025年)4月29日(火・祝)に、昆虫に関する国際専門誌である"Insects(インセクツ)"に掲載されました。

【本件のポイント】

●マイマイツツハナバチが好んで巣を作るカタツムリの空き殻の種類と周辺環境を解明

●イチゴの送粉に最もよく利用されるセイヨウミツバチと比較し、マイマイツツハナバチの送粉効率が同等かそれ以上であることを明らかに

●プラスチック製人工殻にも巣を作ることがわかり、3Dプリンター等を用いて新規巣材を開発することで、マイマイツツハナバチの農業利用に期待

【本件の背景】

農業生産の現場において、昆虫を介した授粉は広く活用されており、特にポリネーターとして「セイヨウミツバチ」を用いた授粉が世界中で行われています。日本でも、リンゴ、スイカ、イチゴ、メロンなどの生産に利用されていますが、セイヨウミツバチは特定の植物の花を避ける傾向があるうえ、授粉の効率が低い作物種もあるという欠点があります。さらに、外来種であるセイヨウミツバチを使用することで、日本の在来種であるハナバチとの間に競争が生じ、生態系に影響が出る可能性も指摘されています。

こうした背景から、在来種であるハナバチの活用が注目され、それぞれの種の生態や授粉能力について研究が進められています。ハナバチの多くの種は、竹筒や筒、木の穴や地中に巣を作ることが知られていますが、このほかにカタツムリの空き殻に巣を作る種もいます。研究グループは、できる限り利用可能なポリネーターの種類を増やすために、カタツムリの空き殻に巣を作るハナバチに着目しました。日本に分布するハナバチのうち、自然界でカタツムリの殻に巣を作るのは「マイマイツツハナバチ」だけで、この種の生態に関する知見は乏しく、まだ農業現場への応用もされていません。

【本件の内容】

研究グループは、マイマイツツハナバチが特にハウス栽培のイチゴのポリネーターとして農業利用できるかを検証するため、3つの実験を行いました。

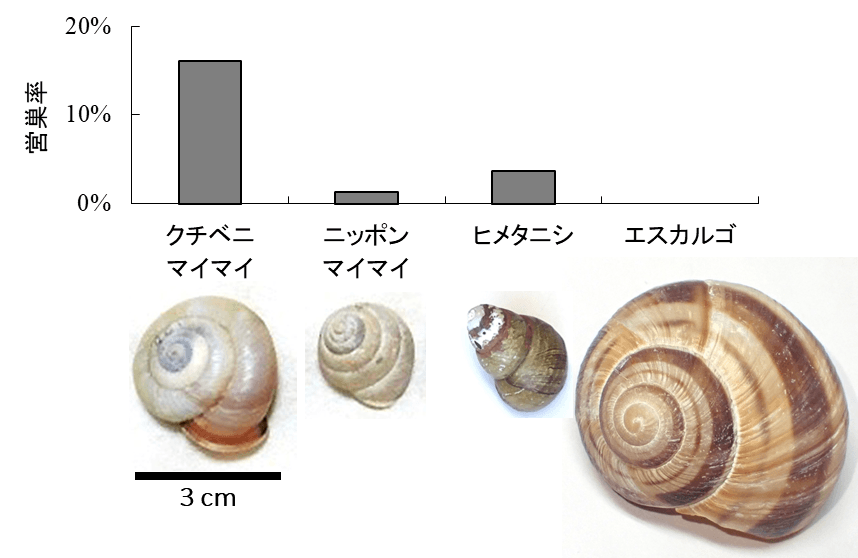

まず、マイマイツツハナバチの巣や環境の好みを明らかにするため、4種類のカタツムリの殻を6つの異なる環境に設置し、どの殻を選ぶのか、どのような環境に巣を作るのかを調査しました。その結果、中型のカタツムリであるクチベニマイマイの殻に巣を作ることが多く、また、草地の環境を好むことが明らかになりました。

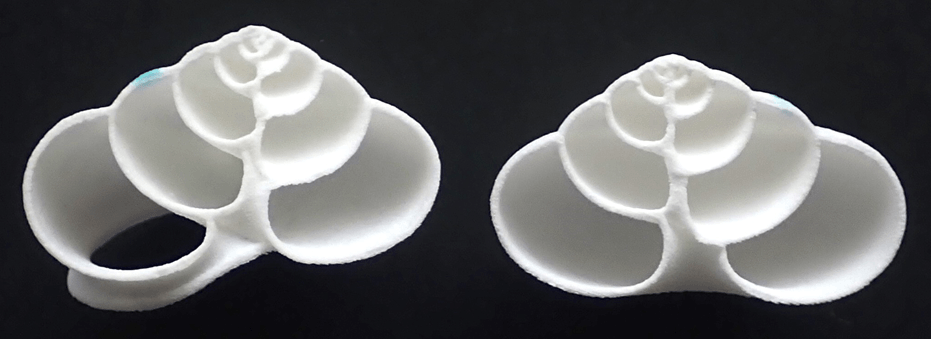

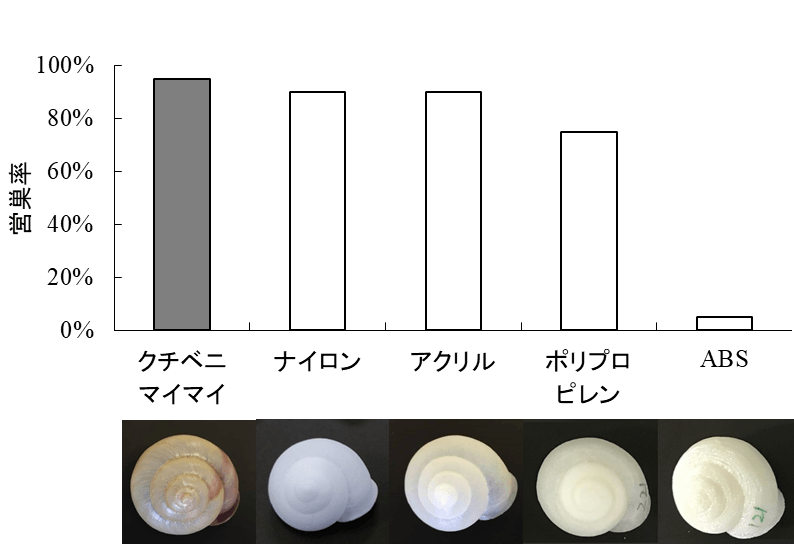

次に、ハウス栽培のイチゴの花を用いて、マイマイツツハナバチの送粉効率をセイヨウミツバチと比較したところ、同等かそれ以上の効率であることがわかりました。さらに、マイマイツツハナバチが好む、クチベニマイマイの殻を模したプラスチック製人工殻を作製し、これを温室内に設置したところ、天然の殻と遜色ない割合で巣を作ることが明らかになりました。これにより、自然界から収集しにくい本物のカタツムリの空き殻の代わりに、新規巣材を開発することに成功しました。

本研究は、これまでほとんど知られていなかったマイマイツツハナバチの生態を明らかにするとともに、ポリネーターとして農業利用できる可能性を示唆しました。

【論文掲載】

掲載誌:Insects(インパクトファクター:2.726 @2023)

論文名:

Nesting preferences of Osmia orientalis (Hymenoptera: Megachilidae) in the field and its potential as a strawberry pollinator in greenhouses

(野外におけるマイマイツツハナバチ(ハチ目:ハキリバチ科)の営巣選好性とハウス栽培イチゴのポリネーターとしての利用可能性)

著者 :香取郁夫1*、緒方裕大1、横井智之2 *責任著者

所属 :1 近畿大学農学部・近畿大学大学院農学研究科

2 筑波大学生命環境系(所属はいずれも執筆当時)

URL :https://doi.org/10.3390/insects16050473

DOI :10.3390/insects16050473

【研究の詳細】

研究グループは、マイマイツツハナバチの営巣習性※2 を調べ、ハウス栽培イチゴのポリネーターとして農業利用できる可能性を見極めるため3つの実験を行いました。

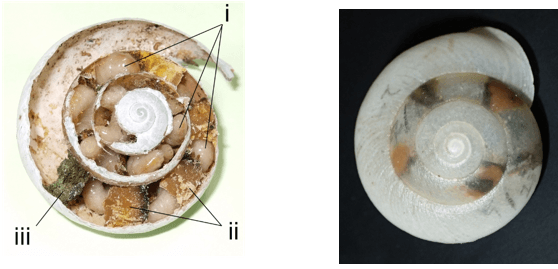

1つ目の実験では、クチベニマイマイ、ニッポンマイマイ、ヒメタニシ、エスカルゴの4種類の巻貝の空き殻を、背の高い草地、背の低い草地、建物周辺、林縁、林内、裸地の6つの異なる環境の地面に設置し、野外における本種の営巣選好性を調査しました。その結果、中型のカタツムリであるクチベニマイマイの殻に対して、特に営巣率が高くなりました(図1、4左)。また、営巣するときの周辺環境として、裸地や林内は好まず、背の高い草地や低い草地を特に選ぶことが明らかになりました。

2つ目の実験では、イチゴの花にマイマイツツハナバチが訪れた際の送粉効率を調査しました。その結果、マイマイツツハナバチのイチゴの花の送粉効率は、イチゴの送粉によく利用されるセイヨウミツバチと同等かそれ以上であることがわかりました。

3つ目の実験では、クチベニマイマイの空き殻をCTスキャンし、3Dプリンターで内部構造まで正確に模擬した4種類のプラスチック製人工殻(図2)を、クチベニマイマイの殻と共にハウス内に設置し、マイマイツツハナバチを放飼して営巣率を比較しました。その結果、3種類の人工殻はクチベニマイマイの殻とほぼ同等の営巣率であり、これらの人工殻は効果的な巣材となりうることが明らかになりました(図3、4右)。

以上の研究成果から、これまで生体が明らかでなかったマイマイツツハナバチが、ハウス栽培のイチゴのポリネーターとして実用化できる可能性が示唆されました。

【研究者のコメント】

香取郁夫(かんどりいくお)

所属 :近畿大学農学部農業生産科学科、近畿大学大学院農学研究科

職位 :准教授

学位 :博士(農学)

コメント:セイヨウミツバチは、世界的に最も農業利用の進むポリネーターであり、日本でもさまざまな果物や果菜類の送粉に用いられています。しかしセイヨウミツバチは日本を含む多くの国々では外来種であり、在来種-外来種問題は避けて通れません。また、セイヨウミツバチが訪花しない、もしくは訪花しても送粉効率の悪い作物も見つかっています。

現在日本ではクロマルハナバチやマメコバチ、ヒロズキンバエなど在来訪花昆虫をセイヨウミツバチの代わりに農作物のポリネーターとして用いるケースが徐々に増えてきました。しかし、それぞれの種に一長一短があるので、使える在来ポリネーターの種類を増やしておくことは農作物の安定生産には欠かせません。本研究では新たに農業利用できる可能性のあるポリネーターとして、マイマイツツハナバチを取り上げました。そして本種の営巣習性を解明するとともに、ハウス内での利用可能性を高めるために新規巣材としてプラスチック製人工殻の有効性を実証しました。

今後、環境にやさしい生分解性バイオプラスチックを素材とした人工殻の作成のほか、ハウス栽培イチゴの十分な送粉と果実生産にどの程度の個体数が必要かなどを解明していくことで、本種のポリネーターとしての実用化がより鮮明に見えてくると期待されます。

【用語解説】

※1 ポリネーター:花粉を媒介して授粉させる生物のことで、ハチ、ハナアブ、蝶などの昆虫や鳥類が該当する。

※2 営巣習性:巣作りの習性。どのような場所に、どのような巣を作るのか、といった習性。

【関連リンク】

農学部 農業生産科学科 准教授 香取郁夫(カンドリイクオ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/156-kandori-ikuo.html