二酸化炭素の吸着で磁石になる多孔質材料を開発 ~ガス吸着に伴う構造変化に起因する磁気相変換は世界初~

【発表のポイント】

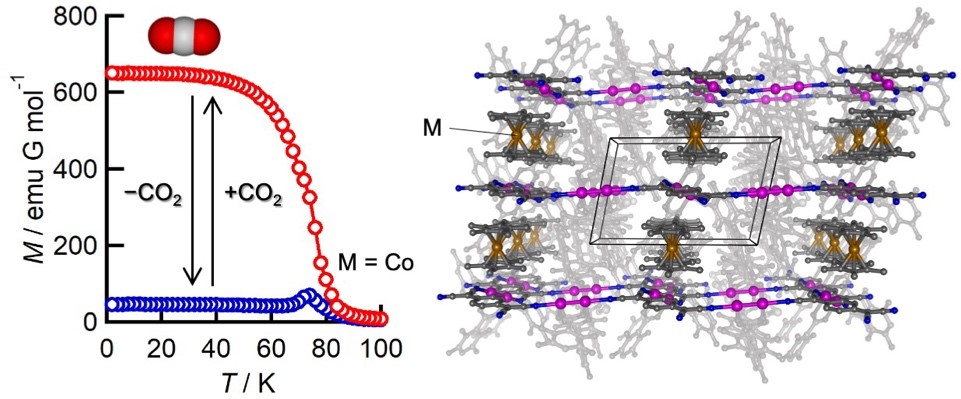

●二酸化炭素の吸着により、磁石でない状態(反強磁性体※1 )から磁石(フェリ磁性体※2)へと変換可能な層状多孔性材料の開発に成功しました。

●二酸化炭素吸着に伴う層間距離※3 の伸長により、磁石層間の磁気相互作用が反転し、磁石へと変化することを明らかにしました。

●ガス吸着に伴う構造変化のみに起因する磁気相変換は世界初であり、他の層状構造を持つ磁性材料への本機構の応用が期待されます。

【概要】

活性炭や珪藻土、シリカゲルなどの「多孔質材料」は、微細な大きさの空孔を持つ材料で、様々な物質を吸着しやすい性質を持ちます。この性質を活かして、日常生活では脱臭剤や乾燥剤などで身近に使われ、また工業的には物質の吸着・分離などで幅広く応用展開されています。

国立大学法人東北大学金属材料研究所の高坂 亘准教授と宮坂 等教授の研究グループは、近畿大学理工学部の杉本 邦久教授および公益財団法人高輝度光科学研究センターの河口 彰吾主幹研究員との共同研究により、二酸化炭素の吸脱着で磁化のON−OFFが可能な多孔性材料の開発に成功し、その磁気相変換の機構が層状磁石の層間構造変化によることを明らかにしました。一般的なガス分子の吸着に伴う構造変化のみで磁気相を変換する磁石は初めての例です。

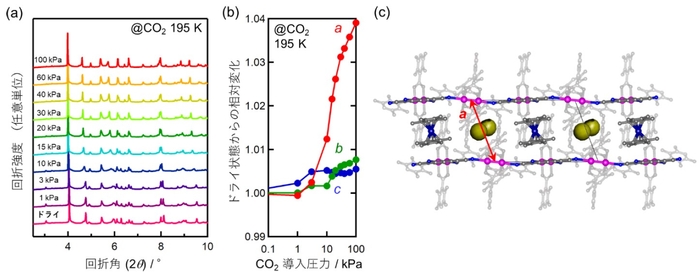

今回開発した材料は分子性多孔性材料※4 の一種で、磁石として機能する二次元層が連なった構造を持ち、その層の間にガス分子を出し入れできるのが特徴です。元々、この分子性多孔性材料は反強磁性体と呼ばれる磁気秩序※5 を示し、一般的な磁石としての性質※6 を示しませんが、二酸化炭素の吸着により磁石となる(磁石になる相転移温度は76K)ことを確認しました※7。逆にこの材料は、真空加熱処理で二酸化炭素を脱離させることにより、元の反強磁性体へと戻ります。本現象は、二酸化炭素の吸着により化合物の層間距離が伸長し、それに伴い磁石層間の磁気相互作用が反転することで生じたものです。一般的にどこにでも存在するガス分子の吸着に伴う構造変化のみに起因する可逆磁気相変換はこれまで例はありません。磁気相転移温度はまだ低いですが、「構造変化」は従来の機構※8 に比べると単純な機構であることから、層状構造を持つ他の磁性材料へ幅広く応用可能であり、これを利用した分子認識磁石センサーや分子応答磁気ジャンクション等、今後の発展が期待されます。

本研究成果は、2023年1月25日(現地時間)に、英国王立化学会誌「Chemical Science」に正式にオンライン掲載されました。

【詳細な説明】

<研究の背景>

磁石は、玩具から駆動系(モーターなど)を有する大小さまざまな家電製品や機器、スマートフォンから医療機器まで、広範囲にわたって身の回りで使われており、快適な日常生活を送る上で必要不可欠な材料となっています。強力な磁力を持つ磁石の開発は素子の小型化や安定化へとつながるため、常に社会から要求される重要な課題の一つです。ここでいう磁石とは、上記のように日常的に使われる一般的な磁石のことを指しています。一方で近年、違った角度からの「磁石の高機能化」も求められるようになっています。ここでの「高機能化」とは、単に磁石本来の性能向上にとどまらず、従来の磁性体では実現不可能であった機能性の発現や、磁石機能との協奏を指しています(以下、多機能性磁石※9 )。そのような付加的な機能を設計するには「分子の持つ柔軟性※10」が利用できます。

本研究グループでは、金属イオンと有機配位子の複合化によって合成される金属錯体を基にした多次元格子「金属・有機複合骨格(Metal-Organic Framework,略称:MOF)」と呼ばれる分子性多孔性材料に着目しました。MOFは、構成する金属イオンや有機物における付加的要素の高設計性、格子と空間の両方の特性を利用可能、などといった利点を持つため、戦略的に多機能性磁石の開発が可能です。このようなMOFの特徴である「空間」という概念を付加して磁石を作ると、本研究で報告する「多孔性分子磁石(MOF磁石)」となります。MOF磁石では、その空孔内部に合成時に使用された有機溶媒や水などの「小分子」を含みます(吸着状態)が、その小分子をMOFの基本骨格を維持したまま脱離させることが可能であり(脱離状態)、その過程が可逆であることが「多孔性」の所以となっています。このMOF磁石を用いて、我々はこれまでに、酸素や二酸化炭素の吸脱着による磁石のON-OFF制御に成功してきました。しかしながら、例えば後者では、二酸化炭素の吸着による格子内での電子状態変化が、磁気相変換の鍵となっていました。「格子内での電子状態変化」が実現可能な物質を得るためには、緻密な分子設計を必要とすることから、本機構はやや汎用性の低い機構であるという見方もできます。「ガス吸着による磁石のON-OFF」をより広範な物質で実現するためには、もっと単純なスイッチング機構の確立が望まれます。そこで我々は、「ガス吸着に伴う構造変化のみに基づく磁気相変換」の実現可能性に着目しました。

<成果の内容>

本研究の成果で重要なポイントは、以下の3点です。

1.今回作成した層状化合物は、何も吸着していない状態では反強磁性体であり、磁石としての性質を持ちません。

2.この層状化合物に二酸化炭素を吸着させると、フェリ磁性体(磁石ON)になります。二酸化炭素を除去すれば元の反強磁性体(磁石OFF)へと戻ります。

3.この機構は、二酸化炭素吸着に伴う層間距離の伸長により、磁石層間の磁気相互作用が反転する事によります。

以下、成果の詳細です。

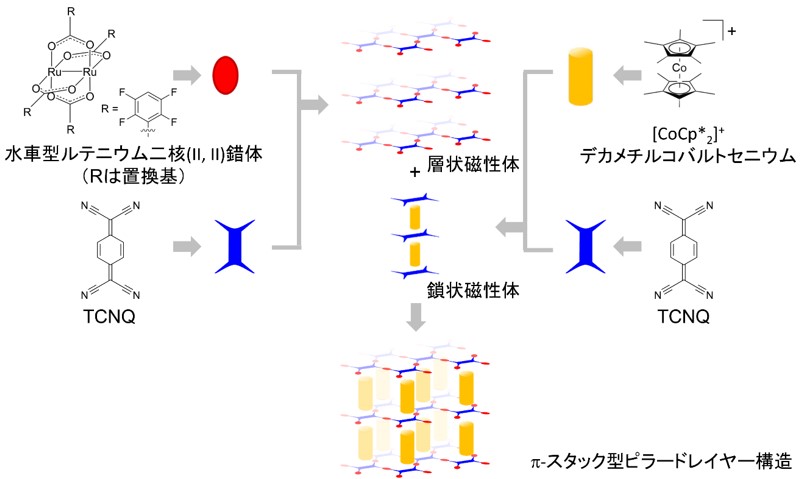

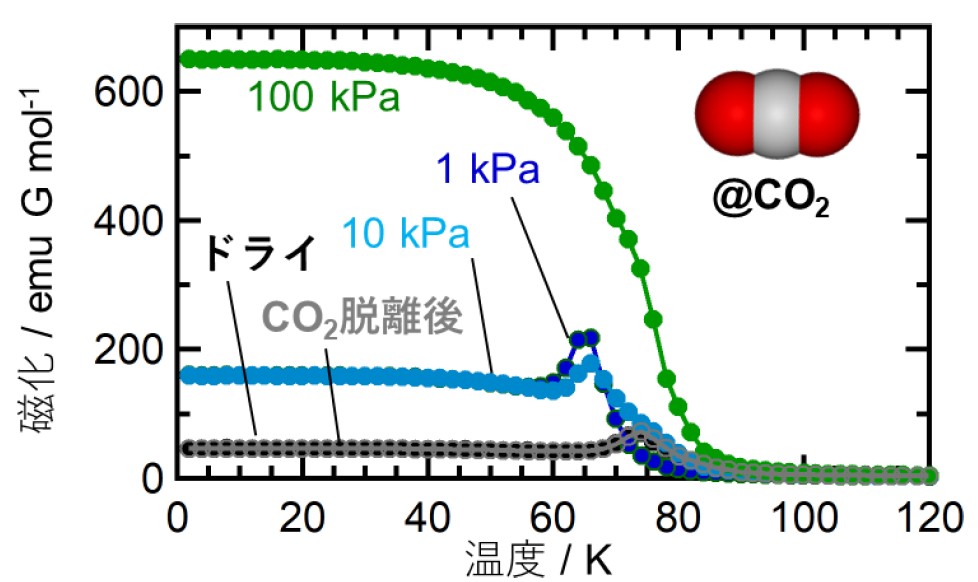

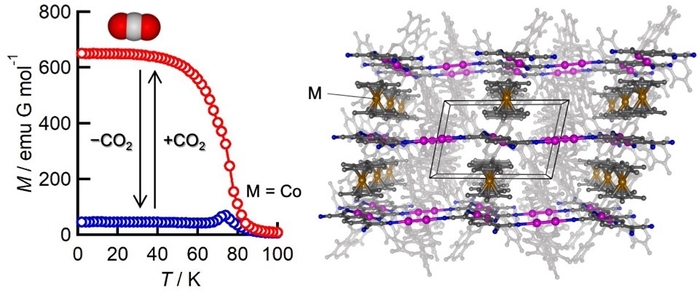

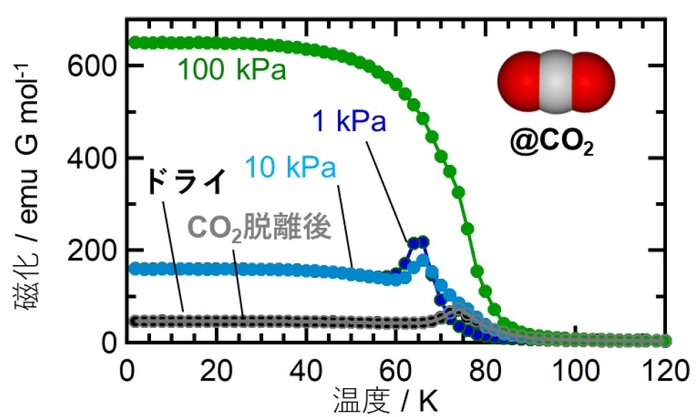

本研究グループは、電子供与性分子※11 として振る舞うカルボン酸架橋水車型ルテニウム二核(II,II)錯体と、電子受容性分子※12 として振る舞うTCNQ(7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane)誘導体からなる層状分子磁石を開発してきましたが、今回開発した化合物※13 も同様の層状分子磁石として考えることができます(図1)。二酸化炭素分子を吸着する前の空の状態(ドライ状態と記します)では反強磁性体であり、磁化−温度曲線において、反強磁性状態への相転移を示すピークが75Kに観測されます(図2)。そこに二酸化炭素を導入していくと、導入量が少ないうち(10kPa以下)は、反強磁性状態であったのに対し、導入量が多くなると、フェリ磁性状態へと変化しました(図2)。真空下での加熱処理により、吸着した二酸化炭素を脱離させると、化合物は元の反強磁性体へと戻りました(図2)。

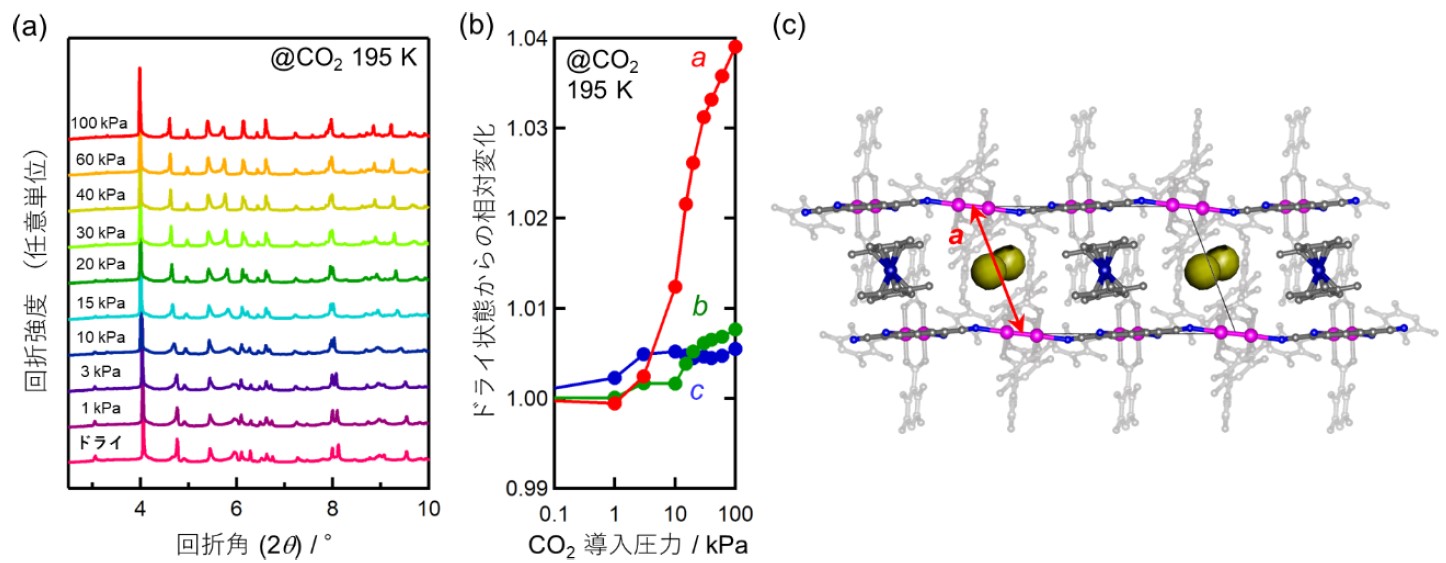

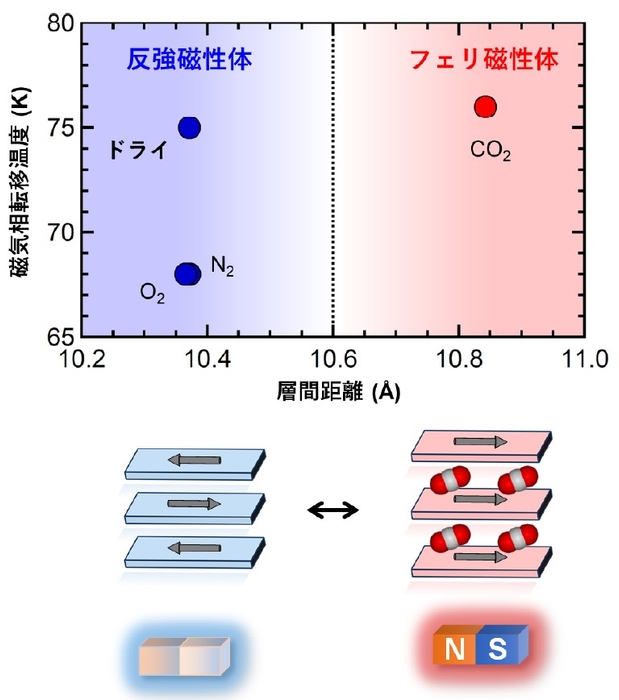

大型放射光施設SPring-8※14 のBL02B2を用いて、吸着状態および脱離状態の結晶構造等を精査した結果、二酸化炭素導入圧が10kPa~20kPaの付近を境に、高圧側で磁石層間の距離が大きく伸長していることが明らかとなりました(図3)。これまでの研究において、層間距離が磁気秩序の決定に重要な役割を果たしており、我々の物質系では、10.6Åを境界として、これより短ければ反強磁性体、長ければフェリ磁性体となる傾向にあることが分かっていました。すなわち、10.6Åを境に、層間の磁気相互作用が反転します。今回観測された磁気秩序の変化と、層間距離の伸長はまさにこの経験則に合致する結果であり(図4)、本系における磁気相変化が、二酸化炭素吸着に伴う構造変化、特に層間距離の変化に起因することが明らかとなりました。なお、本化合物は窒素や酸素など、二酸化炭素以外のガスも吸着しましたが、磁気相変化が起こるに足る構造変化を誘起できたのは二酸化炭素のみでした(図4)。

<意義・課題・展望>

「多孔性磁石」は、従来からよく知られた電場・磁場・光・圧力などの物理的な刺激とは異なり、「分子吸脱着」という化学的な刺激により駆動する材料です。化学物質の性質を磁化という物理量に換える、「化学―物理変換」を可能にする材料と言い換えることもできます。生体系の機能にも似ています。本研究における、「ガス吸着に伴う構造変化」による可逆磁気相変換は初めての観測例です。ガス吸着に伴う構造変化は多くの化合物で普遍的に見られる現象であり、本研究では、従来よりもさらに単純な機構による磁気相変換が実現したということができます。格子内での電子状態変化や、特殊なガスの利用などを前提としない本機構は、他の層状磁性化合物へも応用可能であるという点で、高機能分子デバイスの実現へ向けて、基礎・応用の両面から大変意義深い結果だと考えられます。今後は「化学―物理変換」のコンセプトを用い、多成分認識などの応用研究へと展開していく予定です。

<発表>

雑誌名 :Chemical Science

英文タイトル:

Inter-Layer Magnetic Tuning by Gas Adsorption in p-Stacked Pillared-Layer Framework Magnets

全著者 :

Wataru KOSAKA, Honoka NEMOTO, Kohei NAGANO, Shogo KAWAGUCHI, Kunihisa SUGIMOTO, Hitoshi MIYASAKA

DOI :10.1039/D2SC06337A

URL :https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2023/sc/d2sc06337a

<専門用語解説>

※1 反強磁性体

物質中の電子スピン間に磁気的な相互作用が働き、それが三次元的に長距離に及ぶことにより磁石となります。一般的な磁石は通常、強磁性体、あるいはフェリ磁性体のどちらかです。磁石には磁気相転移温度※15 が存在し、それより高い温度領域では常磁性体※16 となります。しかし、隣接する電子スピン同士が逆方向を向く相互作用(反強磁性的相互作用)が働き互いに打ち消し合う場合には、物質全体としては磁化を持たず、通常の意味での磁石とはなりません。このような物質のことを反強磁性体といいます。反強磁性体にも磁気相転移温度が存在し、それより高い温度領域では常磁性体となります。

※2 フェリ磁性体

隣接スピン同士が逆方向を向く相互作用が働いている場合でも、スピンの大きさが異なるため、その差分により物質全体としては磁石になる物質をフェリ磁性体と言います。

※3 層間距離

ここで言う層間距離とは、結晶構造中の分子配向を考慮して、実際の層間距離を補正した値のことですが、今回の化合物の場合は補正前後で値に大きな差はありませんので、単純に磁性層間の距離と考えて問題ありません。

※4 分子性多孔性材料

ゼオライトや活性炭、シリカゲルのような無機物のみから構成される従来の多孔性材料に対して、金属イオンと有機配位子から構成される多孔性材料の総称です。金属−有機複合骨格(Metal−Organic Framework; MOF)や多孔性配位高分子(Porous Coordination Polymer; PCP)などと呼称されます。金属イオンの配位環境と有機物の持つ高い分子設計性に特徴があり、ナノサイズの細孔を利用した気体吸蔵・分離・触媒・センサーなどの分野での応用が期待されています。

※5 磁気秩序

常磁性、強磁性、反強磁性、フェリ磁性をはじめとする様々な電子スピンの配列の様式(磁気秩序状態)を総称して磁気相といいます。常磁性は磁気秩序を持たない状態であり、強磁性、反強磁性、フェリ磁性は磁気秩序を持つ状態です。磁石として機能するのは、強磁性、フェリ磁性の磁気秩序状態であり、反強磁性は、通常の意味での磁石としての機能は持たない磁気秩序状態になります。

※6 磁石としての性質

ここでは、磁石を近づけた時に、磁石にくっつく性質を持つ物質を、「磁石としての性質を持つ物質」すなわち「磁石」とみなします。磁気秩序を持たない物質(常磁性体)は、「磁石」ではありません。磁気秩序を持つ物質のうち、強磁性体、フェリ磁性体は「磁石」ですが、反強磁性体は「磁石」ではありません。

※7 多孔性磁石

以前にも二酸化炭素を利用した多孔性磁石を報告していますが(東北大学プレスリリース2020年12月1日)、こちらは二酸化炭素吸着により磁石を磁石でない物質に変える材料であり、今回の材料とは逆の機能を持ちます。他にも酸素や有機溶媒蒸気、ヨウ素分子の吸脱着を利用した磁石のON-OFF(磁気相変換)が可能な材料が、これまでの研究において見出されていました。東北大学プレスリリース2019年1月16日(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2019/01/press20190116-01-NatComm.html)、

2021年4月26日(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2021/04/post-62.html)、

および2022年3月15日(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2022/03/press20220315-04-Transfar.html)。

※8 従来の磁気相変換の機構

これまでに見出されてきた磁気相変換では、「小分子吸着に伴う格子の電子状態変化」あるいは「吸着酸素の電子スピンによる新たな磁気相互作用経路の創出」という機構が見出されています。

※9 多機能性磁石

(本研究で扱う材料の他に)一例として、強誘電強磁性体をはじめとするマルチフェロイクス材料などが挙げられます。強誘電特性と強磁性特性を併せ持つ材料においては、外部磁場の印加により、磁気分極の方向だけでなく、自発電気分極の方向も制御できる可能性があり、磁気分極、電気分極の組み合わせにより、4通りの情報を読み書きできるメモリ材料としての応用が期待されています。

※10 分子の持つ柔軟性

日常で用いている磁石に代表されるように、多くの磁性体は合金や酸化物などの無機物で構成されています。これに対し、分子を用いて作成した磁性体を総称して分子磁性体(分子磁石)と呼んでいます。分子磁性体は無機物の磁石にはない「やわらかさ」や「設計性や機能性付加の多様性」を有しており、盛んに研究が進められています。

※11 電子供与性分子

ある種の分子は、自身の持つ電子を他の分子に与えることが可能です。このような性質を持つ分子を電子供与性分子といいます。

※12 電子受容性分子

電子供与性分子とは逆に、電子を受け取ることが可能な分子も存在します。このような性質を持つ分子を電子受容性分子といいます。電子供与性分子と電子受容性分子を組み合わせることで、分子間での電子移動等を実現することができます。

※13 π-スタック型ピラードレイヤー化合物

正確には今回合成した化合物は、層状分子磁石の層間に、柱状分子を挿入したπ-スタック型ピラードレイヤー構造を持つ化合物(図1)ですが、デカメチルコバルトセニウムのような非磁性の柱状分子を挿入した場合には、柱状分子は磁気的性質に影響を及ぼさないため、層状分子磁石としてみなすことができます。

π-スタック型ピラードレイヤー化合物では、柱状分子として磁性分子を挿入した場合には、挿入分子の磁気的性質を反映して多彩な性質を示す興味深い物質群です。東北大学プレスリリース2014年12月12日(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2014/12/press20141212-02.html)。

※14 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある、世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)に由来する。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、指向性が高く強力な電磁波のこと。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー、産業利用まで幅広い研究が行われている。

※15 磁気相転移温度

その材料が磁石として機能する上限温度のことを磁気相転移温度と呼びます。それより高い温度領域では常磁性体となります。

※16 常磁性体

物質の電子スピンがバラバラの方向を向いているために非磁性であるが、磁場を印加すると、その方向に弱く配列する性質を常磁性と言います。常磁性を示す物質を常磁性体といい、常磁性体は、強力な磁石を近づけるとそちらに引き寄せられます。しかし、磁場を取り除くとスピンはまたバラバラの方向を向いてしまうため、常磁性体は、いわゆる磁石としての性質は持ちません。

〇助成

本成果は、東北大学金属材料研究所 国際共同利用・共同研究拠点(GIMRT)、同研究所先端エネルギー材料理工共創研究センター(E-IMR)、野口研究所、科学研究費基盤研究(A)(代表:宮坂 等、No. JP20H00381)、基盤研究(B)(代表:高坂 亘、No. JP21H01900)、挑戦的萌芽(代表:宮坂 等、No. JP21K18925)、および特別推進研究(代表:腰原 伸也、No. JP18H05208)からの助成を受けて実施されました。

【関連リンク】

理工学部 理学科 杉本 邦久(スギモト クニヒサ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/2743-sugimoto-kunihisa.html